「blur」が”家族”そして”故郷”になる

今年でバンド結成30年目を迎える、イギリスを代表する4人組ロック・バンド、ブラー。デーモン・アルバーン(Vo/Gt/P/etc)、グレアム・コクソン(Gt/Vo)、アレックス・ジェームス(B)、デイブ・ロウントゥリー(Dr/Per)、彼ら4人がバンド史上初となるウェンブリー・スタジアムでのライブが、2023年7月8日と9日の2日間で行われた。そんな、彼らにとって特別なステージに立つまでの姿を、メンバーの生の言葉と共に収録されたのが、今回のドキュメンタリーフィルム『blur:To The End』で、初日のウェンブリー・スタジアムのライブの模様を収めたのが『blur:Live At Wembley Stadium』である。

本作の監督を務めたのは、デーモンをはじめ、フォールズ、スパークス、アーロ・パークスらが所属するインディペンデント・レーベル『Transgressive Records』の創設者兼クリエイティブ・ディレクターであるトビー・L(エル)。彼がこれまで手がけた監督作品には、リアーナの『Rihanna 777』(2013)やフォールズの『Rip Up the Road』(2019)、オリヴィア・ロドリゴの『Olivia Rodrigo:SOUR Prom』(2021)、リアム・ギャラガーの『リアム・ギャラガー:ネブワース22』(2022)などがある。子どもの頃から生粋の音楽フリークだった彼が監督する作品には、どれもアーティストの「アーティストとしての側面」と「人間としての側面」、その両方が映し出している。

そんな彼がブラーの映画を撮る。事前に公開された映画のトレーラーを観て、期待は一気に膨れ上がった。その訳は、2010年に公開された彼らのドキュメンタリー映画『No Distance Left To Run – A Film About Blur』で「グレアムの復帰、ブラー復活の祝福」を描いていたそれとは、明らかに雰囲気が違っていたからだ。

では『No Distance〜』で描かれ、『blur:To The End』で描かれな買たものとは、一体何なのか?このコラムでは、そんな視点からこの2本の映画を観て感じたことを綴っていきたいと思う。

『blur: To The End』─ ”友”から”家族”へ

『blur:To The End』は『No Distance Left To Run – A Film About Blur』、『Blur New World』(2016)に続く、ブラー3本目のドキュメンタリーフィルムである。ただ、それら作品の意味合いは、収録時期と同様に異なっている。1本目の『No Distance〜』は2003年に脱退したグレアムが8年ぶりにバンドに復帰しそれを祝福するような「友達を取り戻す旅路」であるのに対し、『Blur New World』は再結成後の彼らが香港で過ごした5日間。そこでの原点回帰的体験を中心に描かれた「バンドの楽しさを取り戻す5日間」だった。そして、本作『blur:To The End』を一言で言うなら「ブラーが家族になる物語」だ。

映画はロンドン郊外にあるデーモンの自宅に、メンバーとその家族たちが集まるところから始まる。和気藹々と食事をしながら、冗談まじりに談笑する彼らの姿は、まるで「家族」のようだった。メンバーが笑顔で話をする映像は、これまでも沢山見てきたが、そのどれとも違う。緊張感や力みを全く感じさせない穏やかな表情を一様に浮かべていたことが、「家族」のように見えた一因である。

そこから映画は、ニューアルバム『The Ballad of Darren』の制作と、来たるウェンブリー・スタジアムに向けての準備の様子が並行して進んでいく。その中でカメラが写していたのは、メンバーの”生の姿”。ソファーでくつろぎながらとるに足らない話で笑い合うメンバーの姿や、リハがイメージ通りに進まず苛立ちを見せるデーモンの表情など。そこにはバンドの30年間が凝縮された”今”があった。ただ若い頃と違うのは、メンバー全員が良くも悪くも様々な経験を得て、そこにいたということだ。

デイブが本編でこんなようなことを言っていた。「昔は感情のまま動いていたけれど、今はいい意味で我慢できるようになった。彼らが色んなものを抱えていて、大変なのも理解できるからね」。その言葉から感じられる懐の深さは、確かにいろんな経験をしないと達しない境地だと思う。デーモンはゴリラズをはじめとした様々なユニットの活動に没頭していたし、グレアムは自らの新しいバンド ザ・ウェイブを結成し活躍のフィールドを広げていた。一方でアレックスはブラーをやりつつ家族との生活やチーズ作りに追われていて、デイヴは弁護士活動や議員活動に従事。皆がそれぞれのフィールドで人生の経験値を積んでいたのだ。

だからこそ、今の互いを尊重しあえるようになり、良きも悪気も自然と許容しあえる、すなわち“家族”に近しい関係性になれたのだと感じた。よくバンドメンバーがバンド仲間のことを「ブラザー」とか「ファミリー」とよく言うけれども、真に共感できるものは、実は決して多くはない。けれど、このフィルムに映し出されたメンバーたちから滲み出る雰囲気は、「ファミリー(家族)」そのものだった。

『blur: Live At Wembley Stadium』─ ウェンブリーに一体感を産んだバンドの包容力

ブラー史上、過去最高のライブ。これまで生で、映像で、彼らのライブをたくさん観てきたが、こんなにも温かく、優しく、穏やかで、同時に初期衝動にも溢れるブラーのパフォーマンスを、僕は初めて観た。メンバーにはバンドをやる喜びや楽しさが、8万人のファンにはそんなバンドの空気を全体で共有しあう幸福感が、それぞれ満ち満ちていて、それはスクリーン越しからでも十二分に伝わってきた。

ライブ序盤は、まるでエネルギーに溢れていた若かりし日の彼らを見ているよう。”Popscene”で何度も何度も両足ジャンプするデーモン、ダイナミックに転がりながらギターをかき鳴らすグレアム。この時、両膝を怪我していたデイヴも含め、メンバー全員55歳を超え、身体にガタがくる年頃である。特にデーモンは、ワーカホリック極まり、様々なプロジェクトでずっと音楽活動を続けてきた。故に身体はボロボロだ。それにもかかわらず、初期衝動全開のパフォーマンスを見せる彼らの姿勢は「年に抗う」とかではなく、文字通り「衝動」で動いていると、そう感じさせたところが、最高にエモかった。そんな彼らの姿から迸るエネルギーをさらにドライブさせるように、ステージ背景のスクリーンに映し出される様々なビジュアルデザインの映像で、時にエッジが効いていて、時にホッとさせるようなポップな雰囲気があったりと、ブラーの歴史・世界観を包括的に表現しているようで、トーン&マナーがバラバラでも非のつけどころが全くない。

このライブにおいて、さらに印象的だったのは、冒頭にも書いたように「温かく、優しく、穏やかな雰囲気」が、会場を終始包んでいたことだ。ブラーのオルタナティブな側面が強く表れた“Beetlebum”や“Trimm Trabb”にはエッジィさの中にもどこか柔らかで穏やかだったし、明るいポップ・ソングの“Coffee & TV”や“Country House”のような曲にも同様の雰囲気があった。

曲だけじゃない。デーモンの曲中や転換中の一言一言も同様だ。例えば、ブラーという実家の物憂げな国歌を唄う“Under the Westway”のラストで、デーモンが歌詞にはない言葉で「(ウェスト・ウェイを通って)我が家へ」と唄ってみたり、“Song 2”への転換中にはMCで「年寄りがステージで必死になってる姿は笑えるだろ バカげてるよな みんなが僕らを乗せるからだぞ!」とまるで子どものように、ふざけ気味にオーディエンスに責任転嫁してみたりと、どこまでもアットホームで居心地が良い。

ライブ終盤からアンコールにかけては全曲がハイライトで、ブラー最大のアンセム“Song 2”ではファンの衝動的なエネルギーが大爆発し、“The Narcissist”は新曲にも関わらずドラマティックなメロディとラッドなサウンドが、オーディエンスのシンガロングが沸き起こり、エンディングへ向けて最高な流れを作り出していた。そして、満を持しての “The Universal”。この曲には「ここは自由な世界だ」「明日にはきっと希望がある」、そんなオーディエンスたちに“解放”をもたらす世界がある。だからライブでは毎回感動的な空間を生み出してきた。

しかし、今回ライブの前日譚を映し出した『blur: To The End』を経て、彼らが“家族”になったという解釈を踏まえた上でこのライブを観ると、これまでの彼らのライブとは明らかに違っていた。単にすごいライブをするだけじゃない、デーモンたち4人が集まって憧れの地に立っていることを祝福するだけでもない。ウェンブリーのステージから感じたのは、オーディエンスも含めて「universal(普遍的な)な関係性である ”家族”になった」── という“喜び”に起因した“感動”がそこにはあったのだ。

もちろん、そこに至るまでには、ライブ全編を通した無意図的な伏線があり、その中でも決定的に”家族”を感じさせたのは、ブラーで最も重要なアンセム“Tender”だった。音源でもコーラスを歌っているロンドン・コミュニティ・ゴスペル・クワイアの面々を迎え、会場にこだまする生の大合唱は、当然の如くオーディエンスにも波及していった。そこに集まった多種多様な国を母国に持つオーディエンスをも巻き込んだ大合唱には、とてつもなく大きくて温かな包容力があった。

曲が終わって、オーディエンス発信で《Oh, my baby〜》のシンガロングが起こると、グレアムとアレックスが緩やかに伴奏する中、まるで自宅にいるかのようにステージに寝転がるデーモン。オーディエンスの大合唱に耳を傾け、本当に幸せそうで穏やかな笑顔を浮かべていた彼の表情が、この2本の映画の全てを物語っているように感じた。

本映画のパンフレットの冒頭に「心にグッとくる、至高の104分 / 胸がアツくなる、至福の128分」というコピーが書かれていたのだが、今回の2本の映画はまさにその通りの作品だった。

ブラーは「別離と再結集」の繰り返しのバンドである。最初の別離は悲しいものだった。親友がボタンのかけ違いからバンドから離れ、残されたメンバーはそれぞれしこりを残したまま、それぞれの道を歩んで行った。しかし、2009年の再結成とその活動でしこりは取れ、そこから少しずつメンバーたちは「ブラーという場所」に良い意味での固執がなくなっていく。

実際、後日デーモンが語っていた「ブラーの今後について」の言葉も、「僕らはやり遂げた。だから今は『続きはない』としか言えないけど、また来る時が来ればあるさ」という、非常にポジティブで、且つフレキシブルなマインドから出た言葉だった。それを少し拡大解釈するならば、「そう、結局帰る家であり故郷はここ(ブラー)なんだよ」ということ。

ドキュメンタリー映画のタイトルにもなっている“To the End”。その言葉をそのまま訳せば「最後まで」になる。しかし、この映画を観て思ったのは、その“To the End”が「永遠の終わり」という意味の「最後」ではなく、「まだ見ぬ未来の始まり」も内包した「最後」だったんじゃないかと思うのだ。だからデーモンは「また来る時が来ればあるさ」と言ったような気もする。

次があるのかどうかは、本人たちすら知る由もない。しかし「家族」というものは、切っても切れない縁(えにし)で結ばれている、だから、きっと再集結する日は何かしらの形で訪れるだろう。何故ならそこが彼らにとっての“故郷”だからだ。

映画情報

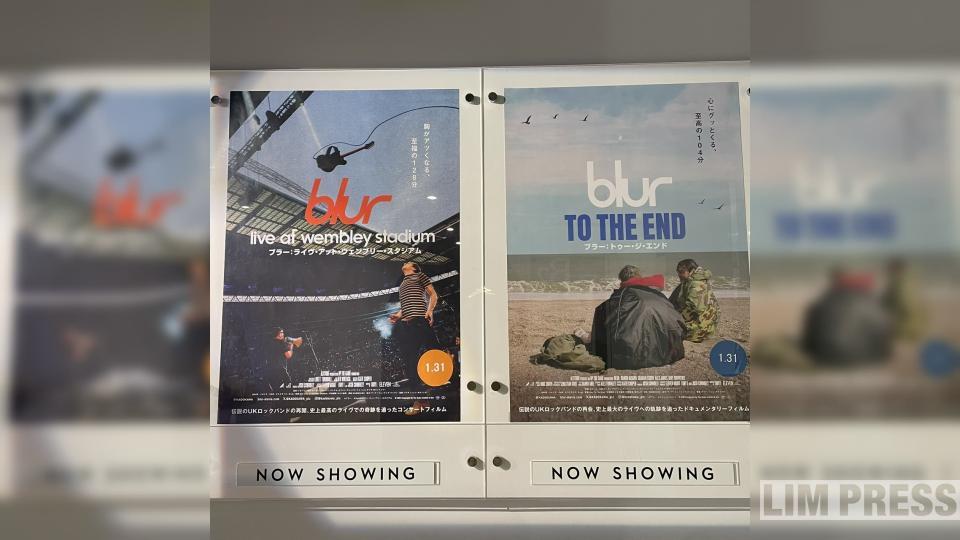

『blur: To The End』/『blur: Live At Wembley Stadium』

上映期間:1/31(金)〜

上映時間:『blur: To The End』1時間48分、『blur: Live At Wembley Stadium』2時間13分

> 映画公式サイトはこちら

> 上映中の映画館一覧はこちら

劇場同時プレミア配信情報

『blur: To The End』

史上最大のライヴへの軌跡を追ったドキュメンタリーフィルム、劇場同時プレミア配信。

4人の仲間、8年振りの再始動、貴重な1年間。

配信期間:1/31(金)〜

> 配信中の各配信サービスはこちら