エドの32年の人生が込められた現在進行形の物語

2022年3月から始まった『+-=÷×ツアー(マスマティクス・ツアー)』。それはエド・シーランがデビューアルバム『+(Plus)』から12年かけて作り上げてきた、数学記号5つで構成された『マスマティックス・プロジェクト』の集大成となるツアーである。それぞれのアルバムにはテーマが存在する。デビューアルバム『+(Plus)』(2011) は“原点”、『×(Multiply)』(2014) は“成長”、『÷(Divide)』(2017) は“アコースティックR&B”、『=(Equal)』(2021) が“音楽的な集大成”、そして最終作となる『-(Subtruct)』(2023) は過去4作で作ってきたコンテンポラリーなポップソングを手放し、余計なものを削ぎ落とした原点回帰となる“完全なるアコースティック”なアルバムだ。さらに、昨年10月には『-』からたった5ヶ月という短いスパンで最新アルバム『Autumn Variations』がリリースされたのだが、本作はマスマティクス・プロジェクトの次のプロジェクト(「季節」がテーマになる予定)の作品と言われているため、どんな形でマスマティクス・プロジェクト5作品の楽曲と絡み合うんだろうか──そこもまた気になるポイントだった。

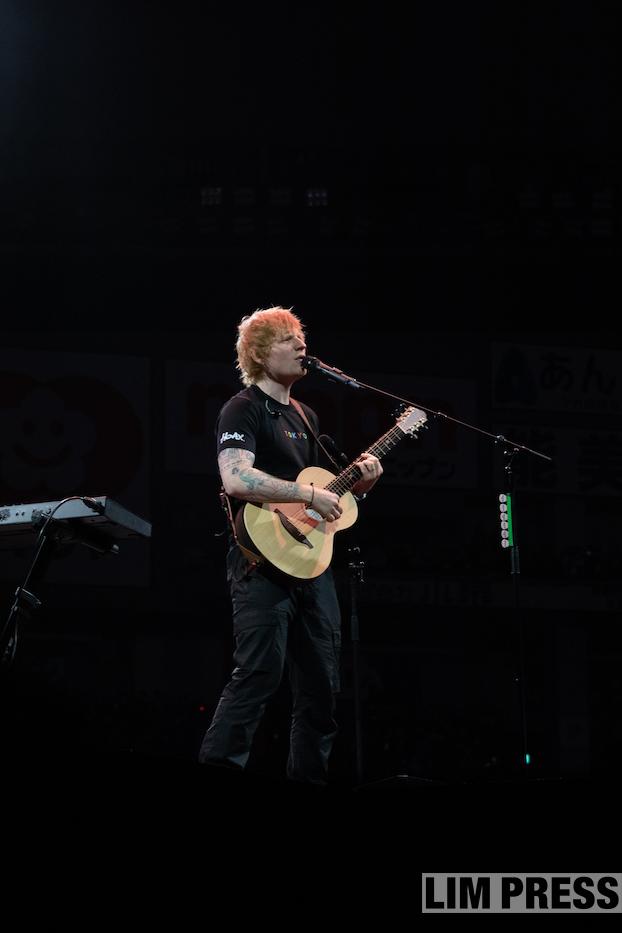

そういう意味でも今回のライブは、彼のプロミュージシャンとしての12年の総括であり、彼の32年の人生をも総括していたように思う。彼が音楽に初めて触れてからデビューするまでの期間と、この『マスマティックス・プロジェクト』の完結によって、エド・シーランの第一章は終わる。ポップスターとしてのエド、父親としてのエド、そしてひとりの人間としてのエド。彼が体験してきたさまざまな出来事やそれを経ての思いの全てが詰まったこのライブは、全27曲(メドレーを分けて換算すると全32曲)、約2時間20分のロングセットとなった。しかし、そんな時間的長さを全く感じさせないほど、彼のパフォーマンスは光り輝いていた。

そのキーポイントとなっているのが「ルーパー(別名ループペダル)」だ。ヴォーカル音声や演奏した楽器の音を多重録音し、ループ再生させるこの機材を使って、エドはこれまで多彩な音を生み出してきた。この10年間、そんなルーパーがエドの相棒だった。彼は自分の声とアコギ、そしてルーパーと共に世界を駆け回ってきた。そこにバッキング・トラックはない。毎回、“生演奏”だ。彼がブレイクしてからは、そこにエレキギターやキーボードも追加されたりしたが、楽器が増えてプレイの難易度が上がったという意味では、さらに演奏レベルは上がっている。しかし、彼は常に好奇心に溢れた男。『÷』の時には構想として既にあったバンドセットでのライブを、今回のツアーから一部導入することで、エドの演奏スタイルはバージョンアップを果たし、「ルーパーを軸にしたバンドセット」に変化を遂げていた。バンドセットは、円形ステージの少し離れた場所にあって、あくまでもサポート的な感じではあったが、この後に展開されるサウンドにおいては明らかな変化をもたらしていたように思う。

進化を遂げたのは演奏スタイルだけではない。同様にステージセットも大きくバージョンアップを果たしていた。東京ドームの中心に設置された円形ステージ。その円形ステージの外周は床部分が動く仕様になっていて、360°全方位のお客さんとコミュニケーションが取れるようになっている。そして、ステージの頭上には円柱状のスクリーンがあり、さらにはその四方にピック型の映像が映し出されたスクリーンが吊るされていた。

ライブスタートが近づくとともにスクリーンに映し出されるカウントダウンの表示。カウントダウンが30秒を切ると暗点し、ドーム中に「いよいよだ!」という興奮混じりの歓声が徐々に湧き上がってくる。「3…2…1…」でカウント0になった瞬間、エドがステージ中央から登場!会場は大歓声に包まれる!オープニングナンバーは『=』から“Tides”。バウンシーでキャッチーなこのポップソングに初っ端からテンション最高潮の超満員の大観衆。ひとりアカペラからヴァースにかけての高揚する展開が最高だ。興奮でふわふわした余韻が残る身体…。そんな身体に容赦なく叩きつけるよう鳴り響くスーパ・へヴィーなギターイントロから始まった“BLOW”は、ブルーノ・マーズとクリス・ステイプルトンとの共作だ。そこにはブルーノの生のファンキーな歌い回しも、クリスのソウルフルなヴォーカルもないが、それでも破滅的ハードロックなアレンジの曲をしっかり成立させてしまうのは、今回から参加したバンドメンバーの力も大きいと実感させられる。

バンドメンバーが一旦退くと、“いつもの”ソロセットに突入する。ソロセットの1曲目は“I’m a Mess”。ステージ外周で歌うエド。360°全方位のオーディエンスと向かい合いながら、音の揺らぎを表すように体を揺らし、高らかに歌い上げる彼の姿には、僕らのテンションを巻き込んでいくような掌握性が感じられた。曲後半に入るとエドの真骨頂タイムに突入。足元に置かれた10個近いルーパーに次々と音を入力し重ねていくエド。ギターストロークから始まり、低音ヴォーカル、中音ボーカル、中高音ヴォーカル、高音ヴォーカル、アコギボディを叩いた音、先ほどとは異なる音色のギターストローク……と何重にも重なっていく音、それら一つ一つが不思議なアンサンブルを作り出し、独特なグルーヴを生み出していった。彼のようなプリミティヴなプレイスタイルのみでライブをやりきり、それがスタジアムサイズの会場でも当たり前のように通用している──。

毎度そんな凄まじい演奏をサラッとやってのけるエド。すると彼はそんな自分の演奏スタイルを、次の曲“Shivers”のイントロを演奏しながら説明し始めた。「今日みんなが聴く音は全てライブ演奏で、前もって録音された音源ではないんだ。音は僕の足元でコントロールするんだ。どうやってやるかというと…」とルーパーの使い方を説明し、実演するようにイントロでギター音を重ねていく。彼のそんな聴き手へのちょっとした心遣いは、彼の人間性はもとより、聴いている人の大半が初見さんだったストリートミュージシャンの経験があったからなのかもしれない。そのまま曲に突入すると、エドはルーパーがあるステージの中央と外周を行き来しながら歌う。おそらくその間にもステージ中央に置いてあるルーパーまで戻って操作してると思うのだが、その一連の動きを「ルーパーを操作する行為」に見せないところに、彼が培ってきたオリジナルスタイルの進化形があった。

エドの原点、ストリート経験、そしてポップスターになるまで

─Solo Set─

ポップスターとなった今日に至るまで、決して順風満帆なものとは言えなかったエドのミュージシャン人生。9歳の頃、初めて手にしたアルバムがエミネムのLP『Marshal Mathers LP』で、超高速ラップを真似ることが彼の当時の生活の一部だった。11歳の時に父の勧めでアコースティック・ギターを始め、その後15歳でストリートミュージシャンを始めたが、なかなか日の目を見ることはなかった。エドは自分を売り込むために、とにかくライブをやりまくった。ジャズ、ヒップホップ、ポエトリー…さまざまな会場に通い続け、時には彼のフェイバリットである50セントの曲をアコギで演奏するなんてこともあった。それはまさに「なんでもあり」で、今の彼のプレイスタイルのベースになっている。そんな彼を一躍スターダムに押し上げたのが、彼のファーストシングル“The A Team”だった。そんな彼のキャリアにおいて原点となるこの曲の演奏前、エドはMCで初めて日本に来た時のことを口にした。

「2012年に初めて日本に来たとき、《自分は“The A Team”だけの一発屋で…この曲が自分を一度だけ東京に連れてきてくれたんだろうな》って思ってた。でも、その曲がリリースされて14年後(実際は13年後)の今ここにまた来れてすごく嬉しいよ。この曲は、昔パブとか観客が誰もいないところでよく演奏していたんだ。でも今日はこの東京ドーム全体のために歌うよ」

一瞬想いに耽るような表情を浮かべたエド。まもなく聴き馴染みあるイントロを弾き始めると、歓喜の大歓声と共に、エドのヴォーカルの邪魔にならない程度のボリュームでシンガロングするオーディエンス。すると、エドはそんな僕らにへ語りかけるように優しいメロディラインを歌い上げていく。エドの「シング!」という掛け声を合図に、オーディエンスのみのシンガロングが会場中に瞬く間に広がっていく。そこに、ドーム全体を包む大観衆が灯したスマホのライト、スクリーンに映し出される天使が舞うような映像も相まって、優しくも美しい空間がドームに広がっていった。

続いて始まったのは、『÷』収録の”Castle On The Hill”。ダイナミックで荒々しいリフとルーパーで鳴り響く心地よいアコギのベースラインが、否応なくオーディエンスのテンションを上げていく。アコギ演奏が主体のサウンドをスタジアムクラスのアンセムまで押し上げたエドのソングライティングと、さらに進化したパフォーマンスを見せつけられ、歓声が止まない東京ドームの大観衆。さらに、エドの「トーキョー!ジャンプ!ジャンプ!」のコールと共に一斉にジャンプする。ラストは大シンガロングと大歓声が広がる中、テンション最高潮のまま曲は終了。その余韻に浸るように、楽しそうな笑顔を浮かべるエドとファン。

歓声と拍手が止まない中、一発強烈なカッティングをかますと、そこからカッティングを幾重にも重ねていくエド。そのリズムに合わせるように手拍子が自然発生する。そして、エドが「La〜la la la〜la〜」とコーラスを歌うと、そこから“Don’t”が始まった。カッティングをルーパーに任せ、円形ステージの外周に行くと、外周上を歩きながら見事なラップを魅せるエド、コーラスパートになるとステージ中央に戻り、次のフレーズのためにルーパーをいじって、また外周に戻ってラップする。とにかく忙しく動き回るエドだが、改めてこの曲を一人でやってしまう凄みたるや半端ない。

喪失から生まれたエドの内省が表れた『-』の楽曲たち

─Solo Set─

昨年5月にリリースされた『マスマティックス・プロジェクト』の最後の作品となった『−』。この作品の制作中の2022年2月、エドはとってとても大事な存在を失った。それは、彼の存在を世に広めた、いわばエドにとっては恩人であり、同時に大親友でもあるジャマール・エドワード(人気音楽YouTubeチャンネル“SBTV”の創設者であり、音楽プロデューサー兼DJ)の死だ。そこに、妻チェリーの妊娠中に発覚した癌、楽曲の盗作疑惑の裁判、ジャマールと同じく親友だったオーストラリアを代表するクリケット選手のシェーン・ウォーンの急逝などが重なって、完全に負のループに陥っていた。

その中でもエドにとって一番辛かったのは、親友であるジャマールを亡くしたことだ。そこで初めて自覚的なうつ病になる。しかし彼は妻のチェリーや信頼できる仲間たちに支えられ、『−』のテーマである「完全なるアコースティックアルバム」の解釈を変えるため、アルバムを作り直す決断をした。当初のコンセプトであった「サウンド面において余計な要素を完全排除したアコースティックアルバム」に、「喪失を体験したエドの感情をストレートに伝える内省的な側面」が加わえることにより、『−』をより感情がこもった完全なるアコースティックアルバムへと昇華させたのだ。

そんな『−』に収録されている、エドにとって最も特別な曲が “Eyes Closed” である。ジャマールの死を悼むこの曲はポップでストレートな失恋ソングだが、ポップなメロディを裏腹に《こんなひと月になるなんて思いもしなかった / 心の準備なんてできるはずがない》と、彼にもたらされたトラウマと悲劇をダイレクトに描いている。自分の感情を堪えるような冒頭の歌と、高らかに歌い上げるコーラスパートとのコントラストによって、悲しみながらもどうにか前に進もうとしているエドの気持ちが痛いほど伝わってくる。

ドキュメンタリーの中で、エドはこの曲をライブで演奏していると「いまだに彼のことを思い出して辛くなってしまう」と口にしていた。2023年3月の初披露のライブでは、曲についてのMCでも言葉に詰まったりもして、まだ乗り越えられていないような姿を見せていた。そんな姿を見たから、この曲を聴きながら、彼のこの曲に込めた思いを考えたり、「もし自分も大切な人を失ったら…」と彼の立場と重ね合わせたりすると、気づいたら涙が溢れてきた…。

“Eyes Closed”の初披露からもうじき1年。この日の東京ドームには、堂々とこの曲をパフォーマンスするエドの姿があった。その姿勢は、プロであるなら当たり前と言えば当たり前なことだが、この曲のパフォーマンスに、彼が1年前に体験した数々の大きな悲しみや、友のことを強く想う彼の人間性のことを考えれば考えるほど、そんなこの日の「当たり前」の姿には、いわゆるプロフェッショナルな姿勢だけではない、何か喪失の先ににある彼の強い気持ちのようなものを感じずにはいられなかった。

続く“Give Me Love”も、その内容はとても切なく、胸が締め付けられるような切ない恋愛曲で、曲の前半は彼の歌う《Give me love(愛をください)》という歌詞から、まるでジャマールの喪失を体験したエドの気持ちが重なって見えるようで切なく聴こえた。しかし、後半に入ると切ない感情に変化が徐々に変化していく。《Give me love》のヴォーカルをルーパーで幾重にも重ねた上に、さらに《Ma-my, my-my-y》など様々なコーラスを重ねて、その上にさらに複数のギターフレーズも重ねられていく──。気がついたら、そのクワイアにも似たサウンドに夢中になっていた。そして、感傷的になっていた自分の気持ちも消えていたのだ。「ずっとこの音に浸っていたい」とそう思った瞬間にインストパートがスパッと終えると、エドはルーパーを使わず《Ma-my, my-my-y. Give me love(どうか、どうか僕に愛をください)》と繰り返し歌い上げた。再び心に染み入っていくエドの感情。最後はオーディエンスを巻き込み、コール・アンド・レスポンスのラリーで締めた。エドの《Give me love》とオーディエンスの《Oh oh oh oh oh》のラリー…そこには「愛を求めてもいいんだ」という救いが感じられた。

「愛を求めてもいいんだ」ということのポジティブな流れは次の曲にも伝染していった。『−』収録の“Boat”は、このアルバムの核心に触れた曲で「どんなに落ち込んでいても、立ち上がっていく力」について歌っている。ほんのりとリッチで静かに広がっていくようなコード進行が印象的な極上アコースティックソングに、ファンは固唾を飲んで聴き入っている。ジャマールが亡くなって落ち込んでいるエド自身を奮い立たせるようなこの曲もまた、エドにとっては重要な曲だ。スクリーンに水の中に沈んでいるようなエドの映像が映し出される中、《どんな傷も癒えると言うけれど、僕は知っている / 僕の傷は癒えないかもしれない / でも、波が僕のボートを壊すことはない》と歌う。その歌詞は、まるで「喪失を頑張って受け入れることはできるかもしれないけど、何も絶対に乗り越える必要はないんだ。例え辛くとも、彼と心の中で共に生き続けることができればいいじゃないか」と言っているような気がして、これもまた「完全に乗り越えなくてもいいんだ」という「許し」の言葉に聞こえてくる。そして静かに曲が終わると、とてもピュアな拍手が沸き起こっていた。

ライブ中盤、再びバンドセットに戻ると、最新アルバム『Autumn Variations』からシンプルなアコースティックナンバー“Punchline”がライブ初披露された。本作は『−』に引き続きアーロン・デスナー(ザ・ナショナル)がプロデュースしていることもあって、『−』のサウンド面におけるアコースティックさを引き継いだ楽曲だ。。ちなみに、ここは『Autumn Variations』から新曲を1曲披露していくセクションで、大阪2公演ではそれぞれ“American Town”と“Plastic bag”が、1月20日のドバイ公演では“Head > Heels”が披露されており、アルバム全曲聴けないのは残念だが、世界で初めて新曲が聴けるという付加価値があって特別な瞬間となった。

コラボ経験とエド流ポップミュージックの進化

─Full Band Set─

エドといえば、様々なアーティストとのコラボレーションも積極的に行なっていることで有名である。エドの大親友であるテイラー・スウィフトやストームジーをはじめ、彼の子ども時代からの憧れの存在であるエミネムに50セント、ライブ序盤でプレイした“Blow”で共演したブルーノ・マーズにクリス・ステイプルトン、他にもスクリレックスやチャンス・ザ・ラッパーなど、多種多様なジャンルのアーティストと共演を果たしている。

次のセクションは、そんな彼のコラボレーションワークをメドレー形式で繋げていくスペシャルなパートだ。メドレーの1曲目はエミネムとの“River”。エミネムのラップ部分はヘヴィーなギターに置き換わっていたものの、全く違和感はなくて、むしろこういった置換アレンジがこのメドレーを成立させていたような気がする(それだけエミネムの存在感が強すぎるという話でもある)。実際、この後に続いていった、ファイヤーボーイDML(ナイジェリア出身のラッパー兼シンガー)との軽快なアフロビートのポップソング“Peru”から、カリードとの“Beautiful People”、カミラ・カベロとカーディBとの“South of the Border“、そしてジャスティン・ビーバーとの“I Don’t Care”の流れは秀逸だった。いずれもノリのいいポップソングの流れを引き継ぎつつも曲が変わることが転調の効果ももたらしていて、テンポ良くつながっていくこのメドレーは、とても楽しいパートとなった。

コラボメドレーが終わると、ギアが一段上がり、新旧ポップソング・セクションに突入する。“音楽的な集大成”がコンセプトの『=』からスーパーキャッチーな80s風エレポップの“Overpass Graffiti”、ファンタジックな世界観とあたたかみのあるメロディと歌詞のラブソング“Celestial”(エドのポケモン好きが高じて実現したコラボソング。Nintendo Switch用ソフト『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』の挿入歌)と続き、エドがフィドル奏者エリーシャ・エンストロームをステージに招き入れ始まったのが“Galway Girl”だ。イントロのエドの歌い出しと共に会場に湧き上がる大歓声。ステージの中心で軽快なラップを見せるエドの周りで、ステージ外周をステップを踏み歩きながらフィドルを弾くエリーシャ。楽しそうに歌い演奏する二人の姿は、この曲が持つ明るいアイリッシュ・フォークでロック&ポップスな雰囲気も相まって、最高に幸福感溢れる雰囲気に満ちていた。

彼を代表するラブソングの“Thinking Out Loud”では、エドの「シング!」との掛け声と共にコーラスパートでシンガロングが沸き起こる。大量に吊るされたゴールドのシャンデリアの下、ゆったりとした動きで踊る男女の姿がスクリーンに映し出され、そこにスマホのライトがエドを包み込むようにドーム全体に広がる。その光景から浮かんでくるロマンティックな情景──。ずっとこの世界観に浸っていたくなるような、ただひたすら居心地が良い空間を作り上げていた。そんな雰囲気の中、間奏で次々と「イェー!」とコール・アンド・レスポンスを促すエド。最後はカウントダウンからの「スクリーム!」の叫びと共にオーディエンスの大絶叫が東京ドームに響き渡り、その流れで曲のラストを《Oh, baby, we found love right where we are. And we found love right where we are》のシンガロングで大歓声の中、しっとりと曲を締めた。

「音楽はセラピーである」その言葉が証明されたような空間

─Solo Set─

ライブは再びソロセットに突入する。イントロが流れた瞬間に大歓声が上がったのは、ジャスティン・ビーバーに提供した大ヒット曲“Love Yourself”だ。当初は『÷』に収録するつもりだったというこの曲は、「しっくりこなかったんだ」という理由でアルバムには入れず、ジャスティンに提供したら大ヒットしてグラミー賞にもノミネートした──というエドにとっては何とも複雑な気分にさせられる曲な訳だが、こうやって堂々と大観衆の前で歌っているのを聴いていると、それは完全にエド・シーランの“Love Yourself”になっているように感じられた。

ここまでの流れでわかるように、エドの楽曲は本当に多彩だ。だが、それはエドひとりで作り上げたものではなく、多くのコラボレーターの存在があり、そこから広がっていったコミュニティがあるからだ。前述の“Love Yourself”に関しても、ジャスティンに渡した後、ジャスティンの手が加えられてあの形になったというし、それがなければ大ヒットしたこの曲はなかった。そんなエドのコラボ曲で初めての世界的大ヒットソングとなったのが、ファレル・ウィリアムスがプロデュースを務めた次の曲だ。

イントロ、軽めのカッティングから入り、徐々に聞き覚えのあるギターが聞こえてくる…そしてエドの「シング!!!」の叫び声に確信する“Sing”だ!会場にこだまする「Oh oh oh oh〜」のシンガロング、そしてその中で歌い始めるエド。ファレル・ウィリアムス印のポップ・グルーヴがあるこの曲は、ラップパートとポップパートのコントラストのバランスがとにかく絶妙だ。ラップパートではエドがキレッキレのラップを披露し、ポップパートではとにかくキャッチーなフレーズで攻めまくる。途中高音が出ず苦労していたエドだが、速攻で持ち直して再びポップ・グルーヴを作り出す。「Oh oh oh oh〜」というお馴染みのフレーズのコール・アンド・レスポンスでは、ラリーの回数が増えていくと共にボリュームもどんどん上がっていく。そして、テンションが最高潮達した瞬間、まるでパッションが弾けたように、エドは高らかに歌い上げ、ラストは絶叫に近いシンガロング「Oh oh oh oh〜」でバチッと決まって曲は終わった。“Sing”をライブで聴いていると「音楽で会話している」そんな感覚になる。それは単なるコール・アンド・レスポンスの繰り返しという話ではなくて、魂のキャッチボールのような、音楽が本来持っている大きな力の応酬だと強く感じる瞬間だ。

続く“One”と“Photograph”、“Tenerife Sea”は、“Sing”と共に『×』に収録されている曲だが、“Sing”がラップサイドだとしたら、こちらはアコースティックサイドの曲だ。まるでダミアン・ライスを彷彿とさせるような繊細で美しいメロディの“One”、アコースティック・ギターの柔らかな音色と共にエドの繊細で優しい歌声が染み入る“Photograph”とシームレスで繋がる流れは、驚くほどに流れが自然で、まるで1曲の美しいメロディーが心に沁みる楽曲のようだった。“Tenerife Sea”もまた同様に彼の美しい曲の力を感じられる曲で、エドの美しいファルセットとヴォーカルによって幾重にも重ねられたハーモニーは、ルーパーを使っていることを忘れさせられるほどオーガニックで、それはまるで教会の中で響き渡る讃美歌のようだった。

このアコースティックパートで印象的だったのは、“One”から“Photograph”の流れの中、明らかに高音が出ず苦戦しているエドに対してのファンのあたたかい声援だった。中央ステージ外周を回りながら、懸命に歌うエドに向けられたそれらはまるでエドを包み込むようで、ただただ優しかった。

その光景を見ていて、ドキュメンタリー映像『エド・シーラン : The Sum of It All』(Disney+で配信中)でエドが言っていた「音楽はセラピーだ」という言葉を思い出していた。この言葉が持つ意味は、エドにとって音楽を作ることがセラピーであり、ライブを通じて音楽を共有することもまたセラピー。さらには音楽を通じて得られる体験そのものがセラピーだ…とそういうことを言っているのではないかと思ったのだ。実際、ステージ上で苦戦しているエドと、そんな彼を声援でサポートするファン…そんな双方の関係性は、まさにエドが言うところの「セラピー」のように感じたからだ。

“Tenerife Sea”が終わると、エドは今日本に起きている悲しい状況のこと、そして被害にあった人たちに向けて送りたいと口にし、ある曲のイントロをエレキギターで弾き始める。間もなくステージ上に現れたのは、エドの日本における親友であるONE OK ROCK(以下ワンオク)のTAKAだ。超サプライズゲストの登場に大歓声がステージを包む中、ワンオクの究極のラブソング“Wherever You Are”がスタート。ワンオクの曲の中でも最もストレートなラブソングと言われているこの曲で、TAKAとエドは愛する全ての人たち(被災された方々)への想いを熱く歌い上げる。TAKAの魂のヴォーカルにはどんな人にも響くパワーがあり、そこにエドの優しい慈愛が込められ、曲は何者にも変え難いメッセージとなった。

エドのパブリックイメージは「明るくて気さくな気のいいあんちゃん」といったところだろう。それは間違いない事実だが、彼の中にも陰と陽、両方の感情が存在しているし、そこで苦しみながらも前に進み続けている。そんな姿は楽曲にも現れていることは、コアなファンには周知の事実だろう。

そんな彼の陰と陽の面が現れたのが、ライブ終盤の展開だった。妻のチェリーへの愛を綴った深く壮大なラブソング“Perfect”では、会場全体に広がるスマホライトに包まれる中、エドの歌声とオーディエンスによるシンガロングが広がっていく。そこにはエドの妻への愛情だけでなく、会場にいた全ての人たち、それぞれの「愛」が詰まっていた。そんな空気から一転、不穏なアコギのリフから始まったのは、恋人との関係の中でのドラッグによるトリップ体験を歌った“Bloodstream”。幾重にも重ねられるアコギのアルペジオとバスドラ代わりのストンプ、エドのキーを変えた数パターンのヴォーカル…それらが作り上げる空気はまるでドラッグに溺れていくようで、曲が進むごとにどんどん深く沈んでいく感覚をもたらしていった。

曲の余韻が残る中、エドが「今日は来てくれて本当にありがとう。これからもまた、もっと来続けたいよ」と感謝の気持ちを述べると、ソフトなタッチのヴォーカルで始まったのは“Afterglow”。コロナ禍のクリスマス時期に「エドからのクリスマスプレゼント」としてリリースされたこの曲は、エドお気に入りの一曲。演奏はバンドセットながらも、アレンジは至ってシンプルで、エドも特にルーパーなど使っている様子はなく、アコギ一本で歌い上げていた。寒い冬の中で心温まるような美しいメロディがすっと心に染み入ってくるこの曲で、ライブ本編は優しく、そしてオーティエンスを包み込むように終わりを告げた。

陰の感情も優しく陽の空気に変えていくエドの包容力

─Encore / Solo Set─

エドがステージを降りてから、間も無くしてステージに戻ると、なんと読売ジャイアンツのユニフォームをきていた。ちなみに、大阪の2公演ではそれぞれオリックス・バファローズと阪神タイガースのユニフォームを着用しており、各開催地をホームにする球団のユニフォームを着てくるという…なんとも心憎い演出。これもまたエドらしい一面だ。

アンコール1曲目、ビートボックスとアコギのループによるイントロから始まったのは、エドのブレイクのきっかけとなった“You Need Me, I Don’t Need You”だ。デビュー当時、反骨精神むき出し、かなりイケイケだった頃のエドが再臨したような、圧倒的なソロ演奏がとにかく凄まじいライブでのこの曲。ジャカジャカとラフにアコギをかき鳴らしながら、まるで叩きつけるように歌うエド。そこから徐々にギターを重ね、重厚なギターサウンドを作り上げていく。ギター音が轟音レベルまで達したと思ったら、ルーパーを一旦解除し、そこから今度は抑揚の効いたカッティングと複数のコーラスを重ねていく。息つく暇もない演奏に大歓声が上がる東京ドーム。しかし、エドの超絶プレイはまだまだ加速していった。全ての音をルーパーに入れ終わると、エドはアコギをその場に置き、マイクだけを手に外周を走りながら、最高にクールなラップを360°に向かってブチかましていく。「ヘイ!トーキョー!」と煽りのMCの後には、彼の憧れの存在であるエミネム張りの長尺の高速ラップを畳み掛け、会場を熱狂の渦を生み出し、再びアコギを手に取るとラストのコーラスパートを熱量そのままに歌いきった。

大歓声と拍手の中、アコギのカッティング音をルーパーに入れ、しばらくして聞き覚えのあるキーボードと《Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I…》のコーラスフレーズが入り、大歓声が上がる中、エド最大のヒット曲である“Shape of You”が始まった。トロピカルハウス風なリズムに、エドの極めてラップに近いヴォーカルワークが相まって、この曲が持つ情熱がどんどん溢れ出てくる。そして、演奏はループステーションに任せ、エドがステージ外周を回りながら歌っているその様は、《Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I…》とシンガロングするオーディエンスと、まるで“対話”しているかのようであり、その光景はまるでエドと大観衆が一体化しているようだ。

「みんな、もう一曲やるかい?!」の掛け声と共に拍手を煽るエド。キーボードを使ったベース音のイントロから始まったのは“Bad Habits”だ。重厚なプロダクションの80s風エレポップなこの曲は、『=』全体が持つカラフルさを放ちつつも、『−』(ジャマールの喪失)を経た今歌詞を見直してみると、それまで以上のテーマ性が見えてくる。この曲のベースとなっているテーマは、エドのBad Habits(悪習/悪い癖=ストレスによるパーティー三昧や暴飲暴食)なのだが、歌詞の中にある「悪習」を「ジャマールを失ったことに喪失感を感じること」と置き換えると、そこからジャマールへ思いが浮かび上がってくる。

《この悪習のせいで夜遅くまで眠れず、最後には孤独になっている / ほとんど何も知らないような人と話をするだけさ》や《抜け出す方法を探したけれど、そんなことはできないとわかったんだ》、《この悪習はきみのもとへと導くのさ / そう、この悪習が僕をきみ(ジャマール)のもとへと導いてくれるんだ》など……どの歌詞を読んでも「ジャマールの喪失感を忘れることはない」と歌っているように見えるのだ。

しかし、彼のパフォーマンスからは不思議とそうした悲壮感はなく、むしろエドが積み重ねてきた様々な経験からくる豊かな包容力のようなものの方が強く感じられたような気がした。そこに起因するのは、エドの柔和な表情であり、オーディエンスへのジャンプを促す陽気な煽りであり、「陰な曲調」に「陽な空気」を混ぜ込みコントラストを生み出すパフォーマンスである。決して大団円なエンディングとは言えなかったが、エドの現地点を感じるには最高のエンディングだったように思う。

ライブが幕を閉じ、帰りの水道橋の駅に向かう途中、『+-=÷×ツアー(マスマティックス・ツアー)』とは一体何だったのかを考え直していた。まず、言えるのはジャマールの死の前後で『−』の意味合いが大きく変わったということだ。それまで培ってきた要素を “−” 、すなわち削ぎ落として作られた「完全なるアコースティックアルバム」は、ジャマールの死後内省的な側面も持つようになった。削ぎ落とす “−” であり、喪失の意味の “−” でもあったのではないか。さらに、先ほど紹介したドキュメンタリー映像『エド・シーラン : The Sum of It All』で、エドはこんなことも口にしていた。

「人は喪失を体験して大人になるんだ」

しかし、大きな「喪失」を体験した人を「大人」にするには、果てしなく長い時間と何かしらのキッカケが必要だ。どん底にいた彼に手を差し伸べたのは、彼の家族と友達だった。エドを時にあたたかく見守り、時に寄り添い続けた、妻のチェリー。沈み込みながらも音楽を作ることで前に進もうとしているエドの背中を優しく押した、彼が悩んだり苦しんでいるときに支えてくれた親友のストームジーやテイラー・スウィフト。そして、昔と変わらぬ関わりを持ち続けてくれる地元イギリス・サフォーク州フラムの旧友たち。

やがてエドは復調して、 今も行われている『マスマティックス・ツアー』を継続、最新作『Autumn Variations』をリリースし、現在に至る。けど、おそらく「喪失感」は今も持ち続けていると思う。それはドキュメンタリー映像の最後の方でもエドの口から語られていたし、前述の“Bad Habits”のくだりにも書いたように「ジャマールの喪失感を忘れることはない」ようなニュアンスが感じられたことからも、そうなんじゃないかと感じている。

その上で、果たしてエドは喪失を体験して大人になったのか───しかし、こればかりは彼しかわからない。ただ、彼にとって「音楽がセラピー」であり続ける限り、エドは前に進み続けられると思うし、彼を支える人たちや、僕らファンが彼と並走し続ける限り、エド・シーランは彼らしく在り続けられると思う。

<セットリスト>

──Full Band Set──

01. Tides

02. BLOW

──Solo Set──

03. I’m a Mess

04. Shivers

05. The A Team

06. Castle on the Hill

07. Don’t

08. Eyes Closed

09. Give Me Love

10. Boat

──Full Band Set──

11. Punchline

12. River (Eminem ft. Ed Sheeran song)

/ Peru (Fireboy DML & Ed Sheeran song)

/ Beautiful People (Ed Sheeran ft. Khalid song)

/ South of the Border (Ed Sheeran ft. Camila Cabello & Cardi B song)

/ I Don’t Care (Ed Sheeran & Justin Bieber song)

13. Overpass Graffiti

14. Celestial

15. Galway Girl

16. Thinking Out Loud

──Solo Set──

17. Love Yourself (Justin Bieber cover)

18. Sing

19. One 〜 Photograph

20. Tenerife Sea

21. Wherever You Are (ONE OK ROCK cover) with TAKA

22. Perfect

23. Bloodstream

──Full Band Set──

24. Afterglow

──Encore──

EN01. You Need Me, I Don’t Need You

EN02. Shape of You

EN03. Bad Habits