永遠の刹那

「レッド・ホット・チリ・ペッパーズ ベストヒット満載のスペシャルライブ!東京ドーム2公演のみ 開催決定!」

そう謳われた今回の来日公演は、昨年2月に行われたジョン・フルシアンテ(Gt)復帰後初のジャパンツアーから、僅か1年3ヶ月という短いスパンで行われた文字通りスペシャルな2日間のライブだった。「ベストヒット満載」のコピーに遜色ないセットリスト。前回公演から1年間のツアーを経て、より“馴染んでいる”ように感じられたジョンのギター。そしてアンソニー・キーディス(Vo)、フリー(B)、チャド・スミス(Dr/Per)ら齢60を超えたメンバーたち(ジョンは54歳)によるものとは全く思えぬ、バンドの底知れぬ新しいエネルギーが爆発したライブパフォーマンス。それらは、フリーの言葉を借りれば「ジョンの復帰による“化学変化”」が具現化されたライブだった。本レポートでは、そんなライブの模様を2日目公演を中心に、途中初日の模様も交えつつ振り返っていきたいと思う。

今回の東京ドーム2公演で、僕らの目の前に繰り広げられていたのは、メンバーたちの「音楽=音を楽しむ」という、極めてシンプルな感情や欲求が満たされていく光景だった──その一言に尽きるだろう。そんな光景を産んだ要因は、やはり2019年のジョン復帰後に制作された2枚のアルバムの存在が非常に大きくて、復帰後1作目の『Unlimited Love』(2022)では何モノにも縛られないんだという当時の彼らのクリエイティヴィティを示し、2作目の『Return of the Dream Canteen』(2022)では『Unlimited〜』からの流れも踏まえ楽曲たちに新たなバンドケミストリーを起こしていた。それらが大きな効果となり、ライブにおいて「音を楽しむ」というシンプルなオーラを生んでいたように思えたのだ。

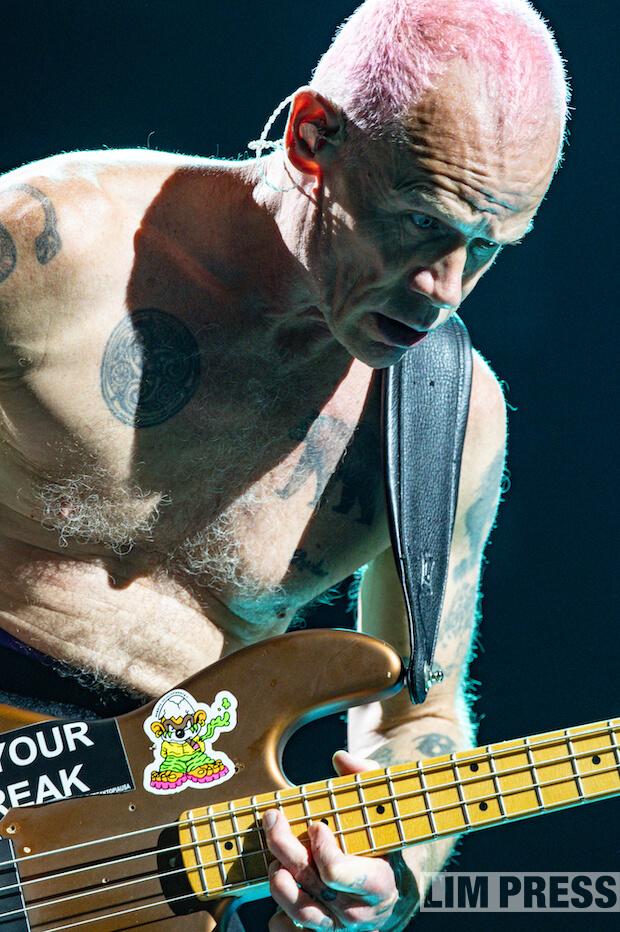

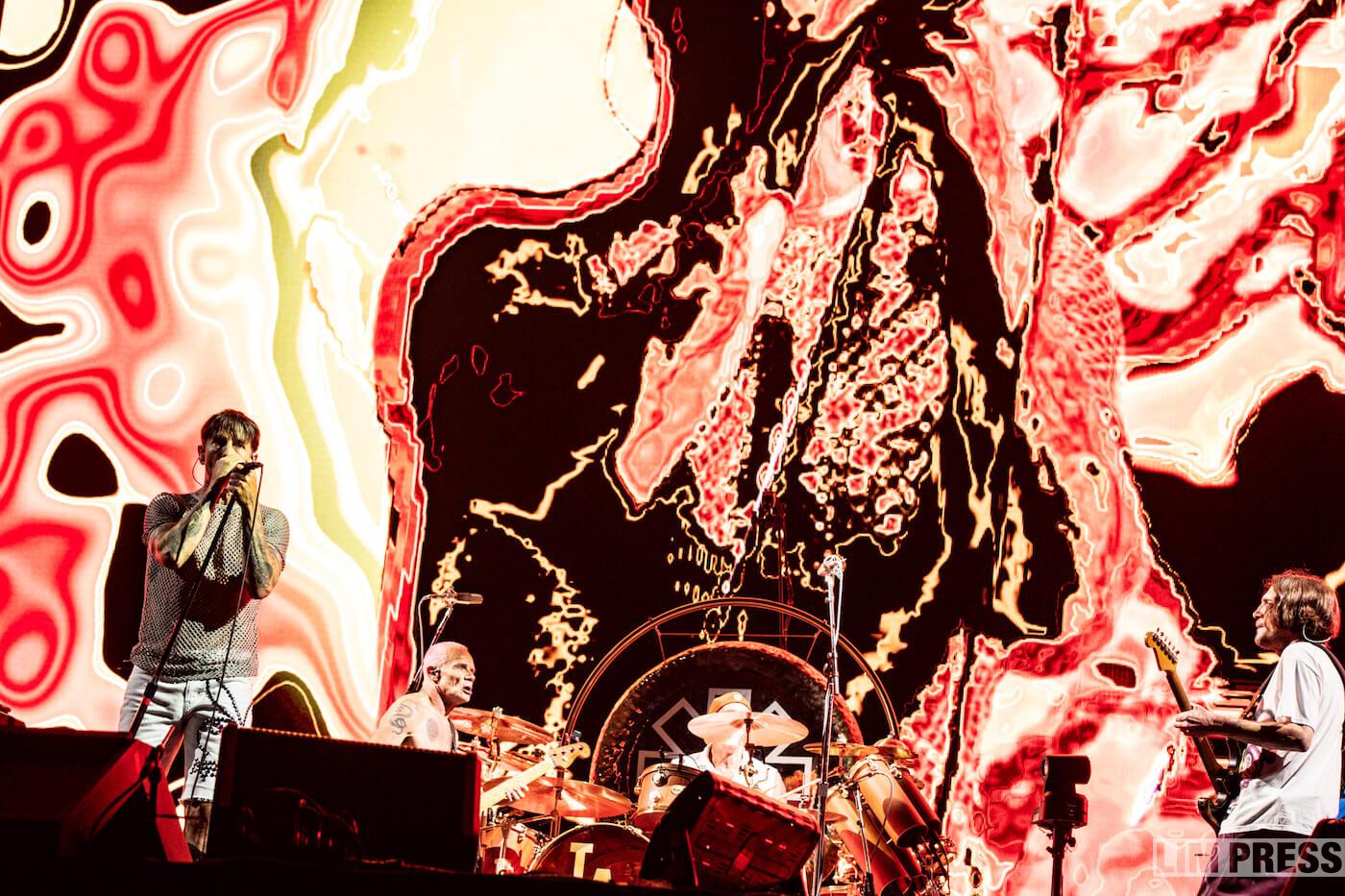

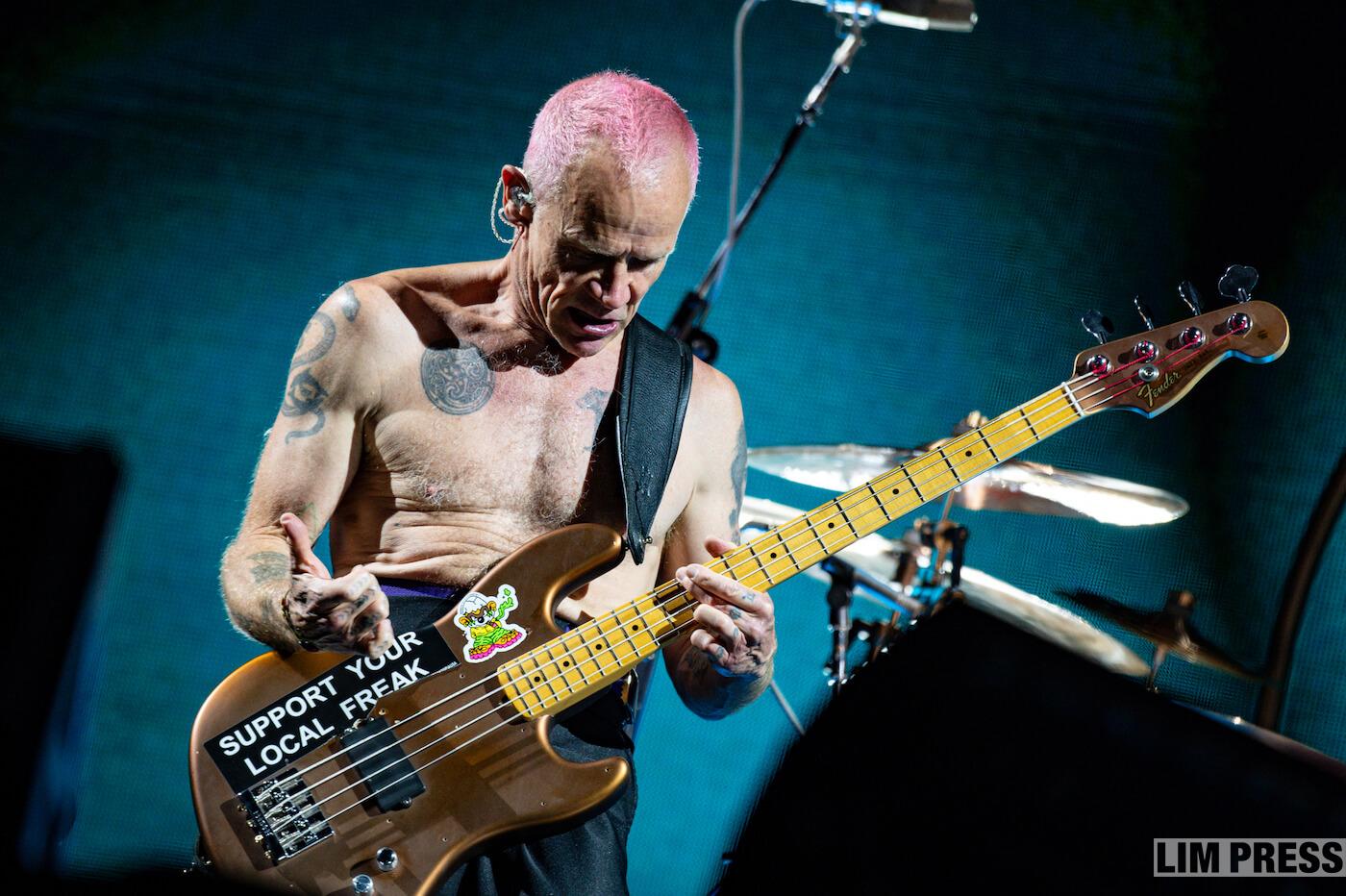

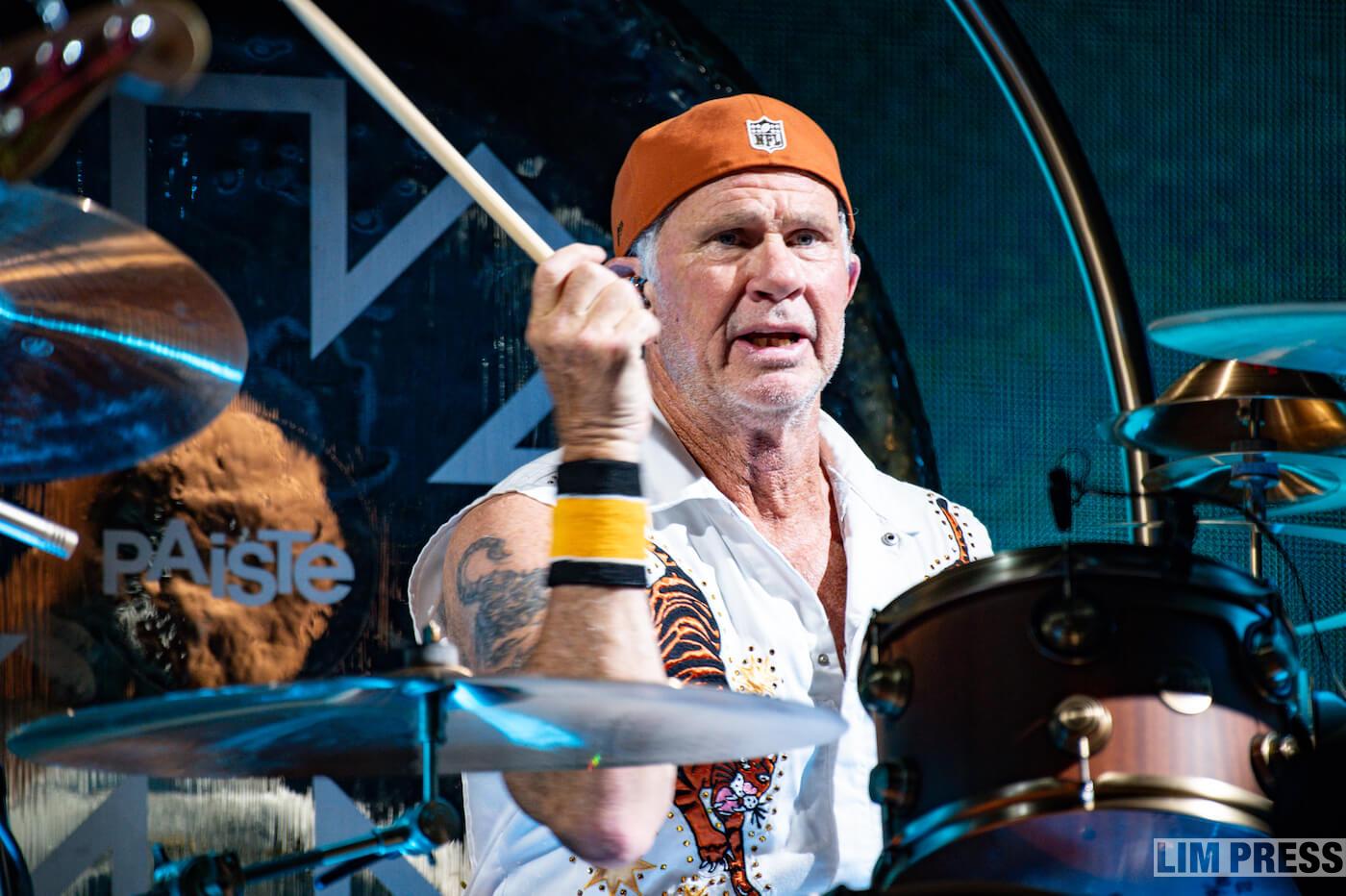

そんなバンドのプリミティブなマインドは、ライブの初っ端、定番のイントロジャムセッションから一気に拡散されていく。そこには、レッチリらしいヘヴィでファンキーでグルーヴィなサウンドがありつつも、敢えて力感を抑えているような部分も感じられ、そこには流線型を描くような滑らかでナチュラルなグルーヴがあった。しかし、そこはレッチリだ。ステージ上に仰向けになってブリンブリンとベースをスラップ弾きするフリーの姿に”らしさ爆発”なヤンチャっぷりもしっかり見せてくる。そんなジャムセッションサウンドの軸になっていたのは、ミニマルサイケなジョンのギターだ。そこへ探りながらも気の赴くままにグルーヴをねじ込んでいくフリーのベースと、目の間の音を見極めながら徐々に加速&加重していくチャド・スミスのドラムが交わり、気がついたらスペーシーでサイケな音空間がドーム中に広がっていた。彼らの生み出す最強のグルーヴにたまらず発狂にも似た歓声を上げるオーディエンス。そんな最高のオープニングから、次の最高の1曲目へと続いていく。

常人には全く理解できない展開、且つ着地点も全く見えない、そんな永遠に聴いていられるフリーのベースソロに浸っていると、聴いたことがあるフレーズがぶ流れ始めた。そう“Around the World”だ!問答無用に初っ端から昇天させられそうなオープニングの鳴りに、会場に広がる大歓声と共に、再び記憶がぶっ飛びそうになる。そこに登場してきたノリノリのアンソニー、曲の序盤こそ音響不調か何かでイマイチな感じだったが、すぐに復活!続いて、チャドのトライバル・ビート風なドラムから始まった“Dani California”のコーラスパートでは、全力の大シンガロングが起き、オーディエンスは縦ノリ全開で可能な範囲で体を動かしまくる(全席指定だったためモッシュはできない環境だった)。

フリーの「アイ・ラブ・ユー・ジャパーーン!」の雄叫びと短いMCから始まった、キャッチーさと哀愁が同居する“The Zephyr Song”、ヘヴィでワイルドなリズム隊のサウンドが印象的な“Here Ever After”と続き、程よい抑揚のあるオープニングの展開が観客を魅了する。聴いて一発でそれと分かるジョンのアルペジオからスタートしたのは “Snow (Hey Oh)” だ。言うまでもなく最高なメロディを構築する重厚なサウンドアレンジと、バックに流れる紫色ベースのアシッドな映像が相まって、深くのめり込んでいく。コーラスパートの《Hey oh》でファンの大合唱が起こり、ステージ上ではファンをひたすら高揚させるアンソニーのヴォーカル回し。横には、ダイナミックなプレイでグルーヴを紡ぎ出すフリーとチャドがいて、ジョンはそのグルーヴの中をソフトなリフで揺らめいている。極め付けは、アウトロの長尺ジャムだ。どんどん加速、強靭さを増していくリズム隊の音圧とグルーヴ。そこに混じり入って狂い咲くように唸りまくるジョンのギター。そして「このグルーヴに乗り遅れてなるまい!」と必死に追い縋っていくオーディエンスとのこの三つ巴。ただただ最高だ。

ライブは「非現実世界」だ。特にレッチリのライブを観ていると、強くそう感じさせられる。ライブ中のほとんどの時間は頭のネジが数本ぶっ飛んだ状態で僕らは騒いで踊っている。その時間は現実世界にある様々なモノゴトや思考を忘れていられるし、それが至福の時間をもたらしてくれているというわけだ。そんなレッチリのライブにも「緊張と緩和」の概念はあって、その緩和の時間がちょっとした癒しの時間になっている。それは、時折訪れる曲と曲の間の”無音”の時間だ。レッチリのライブでは、基本的に曲間も誰かしら(主にフリーとチャド)が自由に音を鳴らしていることが多いのだが、時々”無音”でメンバー同士話し込むような瞬間がある。それの時間が要するに「緊張と緩和」の緩和で、「現実世界と非現実世界」における現実世界に戻る瞬間という話なんだが、レッチリの場合その2つの落差があまりに大きすぎて、自分が今現実世界にいるのか、非現実世界にいるのか、麻痺しているような感覚になる。そう、健全なトリップ状態を自覚するこの瞬間がたまらなく好きだ。

そんなブレイク明けで始まったのは、最新作『Return〜』から“Eddie”だ。2020年にこの世を去ったヴァン・ヘイレンのギタリスト、エディ・ヴァン・ヘイレンへのトリビュート・ソングであるこの曲自体、決してハードなサウンドでもないし、疾走感があるわけでもないけれど、曲を通してメンバーから溢れるエディへの想いが伝わってきて、それだけで胸がグッと強く掴まれる。アンソニーの感動的なヴォーカルに、ジョンのメランコリックで泣けるギターフレーズ、そしてバックを鋭くも堅実に支えるフリーとチャドのリズム隊。そこから感じるのはエディへのリスペクトであり、80年代後半必死に走り続けていた時のレッチリへのノスタルジーもあって、ひたすらにエモーショナルな気分になった。

ジョン復帰後のツアーのセットリストは、基本的にジョンが在籍していた頃のアルバム『Blood Sugar Sex Magik』(1991年)、『Californication』(1999年) 、『By the Way』(2002年) 、『Stadium Arcadium』(2006年) 、『Unlimited Love』(2022年) 、『Return of the Dream Canteen』(2022年) からのみピックアップされていた。今回の来日公演では、“I Could Have Lied”や“Don’t Forget Me”、“Tell Me Baby”のように久々に日本でプレイした曲や、“Hard to Concentrate”や“Whatchu Thinkin’”、“Aquatic Month Dance”のように日本初披露の曲もあったりと、まさに「ベストヒット満載」のコピーに偽りない内容だった。

それに伴ってか、定番のカバー曲コーナーもいつもと比べて控えめ。初日に“Right on Time”のイントロでさらっと歌ったザ・クラッシュの“London Calling”に、ワンフレーズのみ歌ったデヴィッド・ボウイの“Kooks”。2日目では“Snow (Hey Oh)”のアウトロでドナ・サマーの“I Feel Love”を原曲アレンジを全く留めないスーパーヘヴィなアレンジでジャムったぐらい。しかも、それらはあくまでも、今回のジョン期レッチリのベストヒットなセットリストを引き立てるためのいちアクセントとしての役割のものだった。加えて、フリーがドイツ発祥の民謡 “O Tannenbaum(邦題:もみの木)” の歌詞を「トーキョードーム」に置き換えた替え歌を歌っていたのだが、こちらは曲間の繋ぎっぽい感じで演奏された。

そんなライブの中盤は、『Blood〜』 から『Return〜』を行き来しながら、レッチリのファンク・ロックのルーツから徐々にオルタナティヴ・ロックに移行していく様、そして彼らそれぞれのキャリアが混じった今に繋がっていく──そんな展開が綺麗なグラデーションとして描かれているようなセットリストだった。その自然な流れによる心地よさと、刻まれるリズムにより生まれる高揚感が相まって、まるでゾーンに入り込んでいるような感覚になっていたのはきっと僕だけじゃないだろう。

気がついたら上半身裸になっていたアンソニー。盛り上がり必至のヘヴィなファンクナンバー“Suck My Kiss”が終わると、ライブは終盤へと突入していく。

ジョンとフリーによるメロウ・ファンクな長尺ジャム。都度アイコンタクトをとりながらプレイする2人の背後には、青いオーラのような映像が映し出され、その映像はまるで気持ち良さそうにジャムるふたりから発せられるオーラのように見えた。徐々に熱を帯びていくプレイとともに、背景の映像もまた赤みを帯びたものへ変化していく。ステージ上に帯びる深みのある熱、それを継いで始まったのが“Californication”だった。お馴染みのイントロギターフレーズが流れると、会場からは大きな歓声が上がり、会場の熱量と曲から漂うヒリヒリとしたメロディを感じながら、悦に浸りながらもシンガロングするオーディエンス。ジョンのギターソロに入って、改めて感じた「やっぱりジョンなんだよな…」という感情。それは、純粋にジョン不在の間にもレベルアップを遂げたレッチリと、ソロ活動でいちアーティストとしての格をさらに上げたジョンの、再びの邂逅に感謝する──そんな感情だ。

そんな新しいレッチリを象徴するのがジョンのアルペジオギターではじまる“Black Summer”で、ソロでロックから離れていたジョンが「自分にまだロックが鳴らせるんだろうか…」と不安を感じながらも、一番初めに作った楽曲で、そこにはこの4人だからこそ生まれる唯一無二のケミストリーがあった。”Californication”から繋がるヒリヒリとしたメロディがアンソニーのヴォーカルとジョンのギターを中心に優しく響きわたり、バックをフリーとチャドが堅実なプレイで支える。「これがレッチリなんだよ」そう心の中で呟いていたら、アンソニーのバックでジョンのコーラスが入ってくる。そんなひたすらにエモーショナルなこの瞬間。じんわりと感動が込み上げてきて、曲が終わると思わず「最高だよ…」と呟いてしまった。

思いっきり感動と余韻に浸っていると、フリーとチャドのリズミカルなジャム・セッションが始まり、感傷的な空気をあっという間に吹き飛ばし、続けて矢継ぎ早に鳴り始めたギターイントロに会場は大歓声に包まれた“By the Way”!イントロからヴァースに突入したこの瞬間、誰もが体を動かさずにはいられないし、シンガロングせずにはいられない、至高の時間だ!各々が思いのままに体を動かし倒すオーディエンス!メンバーも負けちゃいない。全盛期の自身に負けず劣らずのラップをかますアンソニーに、ステージ上を走り回るフリー、性格無比に超ヘヴィなドラミングのチャド、そして曲のリズムを強化していくジョシュのカッティング。ラスト《Waiting for “you”》オーディエンスに語りかけるように歌ったアンソニーの言葉に、会場からは自然と大歓声と拍手が沸き起こった。

本編ラストの“By the Way”が終わり、アンコールがこれから始まるというタイミングでフリーがなんと逆立ちで登場。これには思わず会場内様々な場所から笑いが起きた(ちなみに2日間とも逆立ちで入場!フリーお疲れです!)。“Black Summer”からの“By the Way”の時もそうだったが、“By the Way”が終わったあとの余韻をまさかこんな形で吹き飛ばされるとは思わなかった。しかし、これもまたレッチリだ。いろんな喜ばしい裏切りが彼らのライブには散りばめられている。だからみんなレッチリのライブが好きだし、メンバーたちも好きなのだ。

ほどよく緊張が緩んだところではじまったアンコール1曲目は”Under The Bridge”、初日は演らなかったレッチリのバラードアンセムだ。ジョンの美しいギターイントロが鳴り始めると、オーディエンスからは歓声とともに多くの指笛が鳴り響き、ドームの空間を包み込むように観客によるスマホライトが広がっていった。かつてレッチリのギタリストを務めていたヒレル・スロヴァク(Gt)を失ったアンソニーの絶望的な孤独を歌ったこの曲が、今ファンたちの温かい光に包み込まれている。こんなにも救いがあって、温かくて、感動的な光景に思わず涙腺が緩んだ。

しかしそんな感動的な空気は、今回の来日公演のラストナンバー、問答無用のレッチリ最強アンセム ”Give It Away” のイントロによって一瞬で吹き飛ぶ!あっという間に興奮のるつぼと化した東京ドーム!メンバーたちのヤンチャでパワフルな側面と、極まった成熟っぷりと、40年の間にあった様々な経験がもたらした哀愁と、それらすべて込み込みの2024年版”Give It Away”だ。アンプの上で元気120%でトリッキーなベースを弾きたおすフリーと、空間を突き抜けるようなハイパーパワフルな重厚ビートを作り出すチャド。彼ら二人のファンキーな脅威のグルーヴの間を引き立てるように絶妙なズレを持ったリフで攻めるジョンのギター、そして3人の作り出した爆熱サウンドにさらなる熱をもたらすアンソニーのラップ。「これぞレッチリ!」そんな演奏と一体化するように、最後の力を振り絞って「叫べや踊れや!踊れや騒げや!」と踊りまくるオーディエンス。約1時間半のライブは、アウトロの超ド級の最強グルーヴを持って幕を閉じた。

レッチリというバンドは「脱退と加入の歴史」と共にある。デビューアルバム『The Red Hot Chili Peppers』時のオリジナルメンバーで残っているのはアンソニーとフリーのみで、ギタリストはジャック・シャーマン(Gt)からヒレル、ジョン、デイヴ・ナヴァロ(Gt)、ジョン(2回目)、ジョシュ、ジョン(3回目)と6回の入れ替わり。チャドのイメージが強いドラマーも、クリフ・マルティネス(Dr/Per)からジャック・アイアンズ(Dr/Per)で今のチャドと2回の入れ替わりがある。それは、メンバーが脱退して新しいメンバーが入るたびに「どうなってしまうんだ」と心配し続けたファンの歴史でもある。加えて、アンソニー、フリー、チャド、ジョン、この4人の時代に残した功績が、バンドイメージを確固たるものにしたことで、新しく入るメンバーに苦悩を強いることもあった。代表的なのは2009年のジョン脱退後、2019年まで在籍していたギタリスト、ジョシュ・クリングホッファー(Gt)だろう。

実は今回のライブを観るまで、自分は未だ晴れぬモヤモヤを抱えていた。それは拭いきれぬジョシュの脱退とその経緯だ。その経緯を誤解を恐れずに一言で言うと「ジョンが戻ってくることになり、結果的にジョシュは脱退を選ぶ結果になった」。その言葉を見る限りはただただ切ない……。実際彼が参加した2枚目のアルバムは『The Getaway』は彼が召集したプロデューサー、デンジャーマウスの手腕も相まって素晴らしい作品になっていたと思うし、それを引っ提げ行われたフジロック’16でのライブは、間違いなくジョシュがいなければ成立しなかったものだ。

それを踏まえてのジョン復帰2回目のジャパンツアー、結果的に一つ強く再認識したことがあった。レッチリというバンドが醸し出す魅力、その一つにあるのが「永遠の刹那」にあるということだ。ジョンがバンドに戻る前、フリーがジョンとジャムった時に彼が口にした「化学変化の予感」。リスナーとしては半分「フリーまた言ってるわー」ぐらいに受け取りつつも、一方で「今の自分たちが進むべき、“新しい方向性”がなんとなく見えたのかもしれないな」という風にも感じ取ることができた。なぜなら、ジョン不在の10年間、レッチリはジョシュと共に新しいレッチリを模索したプロセスがあるし、ジョンはジョンでソロで自らのクリエイティビティを拡張していっていたからだ。アーティストとして彼らがそれらを持ち帰って、新しい作品に取り掛かることは容易に想像できる。「次のアルバムは一体どうなるんだろう?」というワクワク感、そして歴史は繰り返すではないが、またいつぞやか起きるかもしれないメンバーの脱退劇。レッチリとは、つまりそういうことなんじゃないかと、(何度目かわからないが)改めてそう思った。

ただ、今までと違うのは、メンバーそれぞれが確実に前を向いて進んでいるということ。かつては健全な活動をしていながらも、どこかにうっすらとあった悲壮的な空気が、今は感じられない。だから、例え未来にまた別れがあったとしても、その先アーティストとしてさらに強くなっていく彼らの未来像が見える──今回の東京ドーム2デイズは、そんな彼らのネクストフェーズの扉が開いた明るい瞬間だった。

・

最後に余談をひとつ。公演後、バンドのインスタグラム公式アカウントからその日のセットリスト(達筆すぎてほぼ読めない!ので写真の直後にテキストで記載しておきます)が公開されたのだが、初日と二日目、それぞれ4人ずつ彼らがリスペクトする日本の著名人がコラージュされていて、非常にかっこいい!ちなみにピックアップされたのは初日が加賀まりこ、宮崎駿、大塚康生、黒澤明で、二日目が大谷翔平、草間弥生、YMO、オノヨーコが起用された。

◼️2日目ライブ後ポスト

◼️初日ライブ後ポスト

<セットリスト>

2日目 5/20(月)

00. Intro Jam (played by Flea, John & Chad)

01. Around The World

02. Dani California

03. The Zephyr Song

04. Here Ever After

05. Snow ((Hey Oh))

06. Eddie

07. Hard to Concentrate

08. I Like Dirt

09. Parallel Universe

10. Reach Out

11. Suck My Kiss

12. Californication

13. Black Summer

14. By the Way

─ Encore ─

15. Under the Bridge

15. Give It Away

初日 5/18(土)

00. Intro Jam (played by Flea, John & Chad)

01. Can’t Stop

02. Scar Tissue

03. Aquatic Month Dance

04. Dani California

05. Eddie

06. Don’t Forget Me

07. Whatchu Thinkin’

08. Soul To Squeeze

09. Right on Time (started The Clash’s “London Calling” intro)

10. These Are The Ways

11. Tell Me Baby

12. Californication

13. Black Summer

14. By The Way

─ Encore ─

15. Kooks (David Bowie cover / John singed one phrase only)

16. I Could Have Lied

17. Give It Away