進化の先に存在した『クイーン+アダム・ランバート』という共同体

クイーンとして、そしてクイーン+アダム・ランバート(以降QAL)としても、初の4大ドームツアーとなった『THE RHAPSODY TOUR JAPAN 2024』。先に行われた京セラドーム大阪(大阪)、バンテリンドーム ナゴヤ(愛知)、札幌ドーム(北海道)での公演はどれも大盛況に終わり、ライブ後のX(旧Twitter)上のファンのポストを見ていても、その充実っぷりが十二分に伝わってきた。

そんな3公演を経て迎えた初日の東京ドーム公演のレポートの前に、QAL過去の来日ライブを簡単に振り返ろう。クイーン+アダム・ランバートの初来日は、2014年に行われたサマーソニックのヘッドライナーとしてのステージ。フェスの性質上(特にヘッドライナーは)初見の観客も多い中においても、群を抜く楽曲の良さとメンバーたちの素晴らしいパフォーマンスでヘッドライナーの役割を見事に果たす。その2年後の2016年9月には、クイーンにとって思い出の会場である日本武道館(1975年の初来日公演はここで行われた)で初単独3公演を行い、3日ともソールドアウト、ライブ面でも集客面でも大成功を収めた。そして、2018年公開の映画『ボヘミアン・ラプソディ』の世界的大ヒットを経てスタートしたワールドツアー『THE RHAPSODY TOUR』のジャパンツアーは、2020年1月にさいたまスーパーアリーナ2デイズ、京セラドーム大阪、ナゴヤドーム(現バンテリンドーム 名古屋)の3都市4公演で行われ、映画から入った新しいファンも巻き込んだライブエンターテインメントの1つの頂点に到達した。

その後、間も無くして、パンデミックによる世界的な行動制限によりツアーは一旦中断。全く先行きが見えなかった当時、多くのファンはきっと「もうクイーンは観れないかもしれない…」という諦めに近い気持ちを抱いていたに違いない。しかし、コロナ期を乗り越え、ポストコロナ期に入ると、QALは活動再開を果たす。中断していた『THE RHAPSODY TOUR』のツアー名はそのままに、舞台装置、照明、映像、それらに新たな特殊効果を与えることで、象徴的な音楽はそのままに視覚的なエンターテインメントをもたらす、“ほぼ別物”と言ってもいいほどのアップデートを施し、新しい『THE RHAPSODY TOUR』として、2022年5月にアイルランドからツアーを再始動させた。

そして、昨年8月には、4大ドームツアーの開催が発表されると、SNS上ではファンのたくさんの歓喜の声が見られた。特に多かったのは「東京ドーム初開催」への喜びの声。自分も含めて、クイーンがかつて名演を残したイギリス・ウェンブリースタジアムでのライブとつい重ねてしまうのだろう。既にコロナ前の『THE RHAPSODY TOUR』で大阪と名古屋でドーム公演は行われているが、首都圏のファンにとっては初ドームライブなのだ。興奮せずにはいられない。チケットはもちろんソールドアウト。迎えた2024年2月13日、今を楽しむために東京ドームには超満員のファンが集まった。

ACT 1 – 2024年の問題提起をチアフルな存在感で圧倒したオープニング

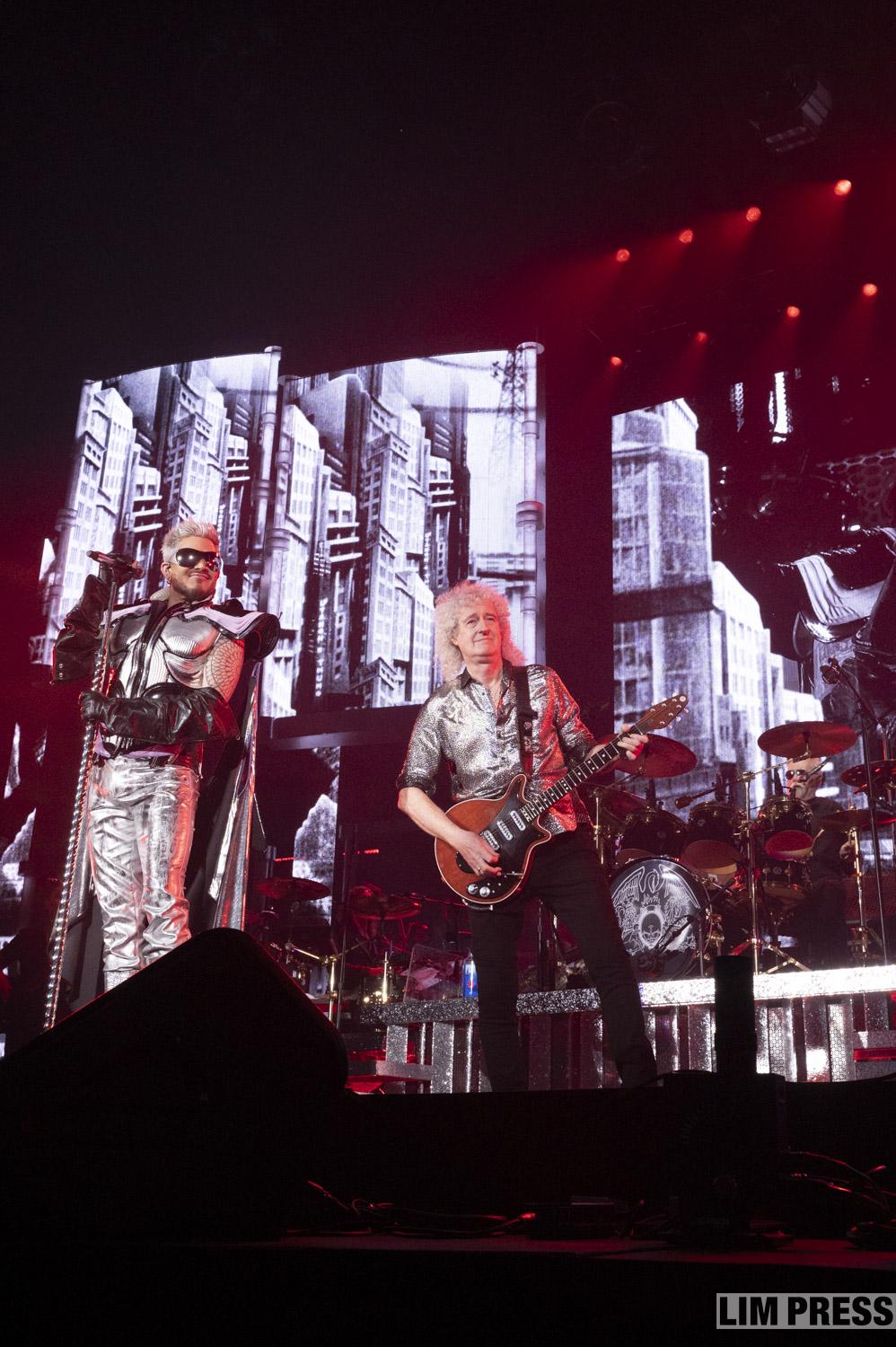

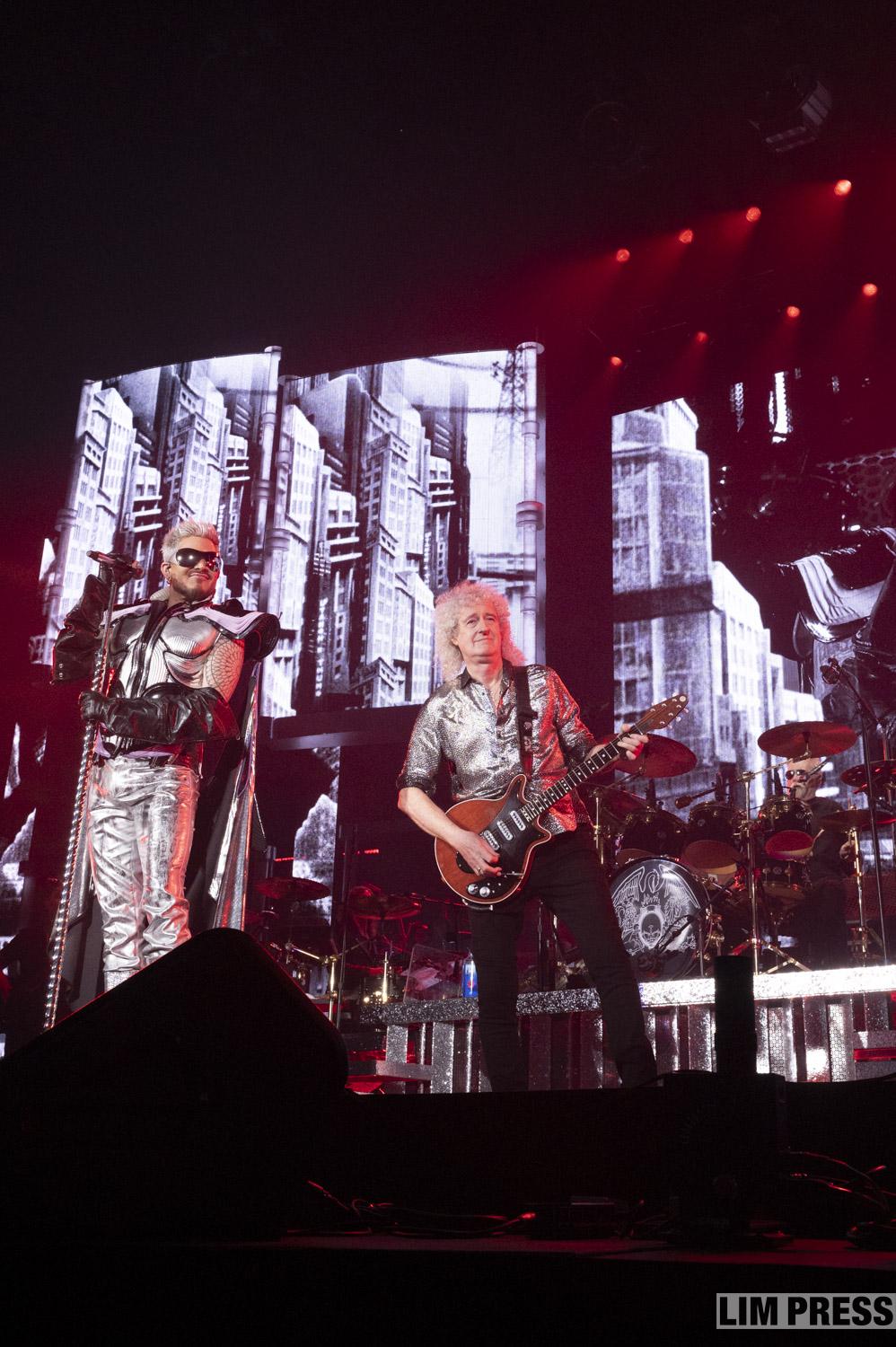

開演直前、場内に静かに聴こえてくるアンビエントサウンド…“It’s a Beautiful Day”のインストバージョンが流れる中、開演時間の19時を少し過ぎたところで会場は暗転し、大歓声が沸き起こる中、ついに始まったQALの東京ドームライブ。初っ端からスクリーンに映し出されたのは、巨大な機械と大量生産されるフリッツ・ラング監督のサイレント映画『メトロポリス』に登場するロボットの映像。その映像と共に流れ始めたのは、“Machines (Or ‘Back to Humans’)”と“Radio Ga Ga”のマッシュアップ・イントロ、そこから“Machines〜”のイントロへと続き、そのまま“Radio Ga Ga”本編へ突入する流れはなんとも変則的。しかしながら、1曲めから比較的マニアックな部類に入る“Machines〜”を持ってくるこの選曲は正直意外だったのだが、この曲をセットリストに組み込んだのには、ブライアン・メイ(Gt/Vo)のはっきりとした意図があったのだ。それは、この曲が「AI(人工知能)が人間の生活に侵入し始めた昨今において、“人間がコントロールを取り戻すための曲”」であり、それを1曲目に持ってくることで、“人間がコントロールを取り戻すんだという宣言”を示していた。

しかし、そんなシリアスなテーマを、ダーク(陰)な雰囲気ではなくチアフル(陽)な雰囲気で魅せることができるのが、クイーン、そしてQALの凄いところだ。続く“Hammer to Fall”は、米ソ冷戦時代の核戦争の恐怖に言及したと言われている歌詞ではあるものの、サウンドはブライアン節炸裂な後期クイーンを代表する明るいノリのハードロックで、オリジナルのフレディ・マーキュリー(Vo/Pf/Gt)のヴォーカルの突き抜けっぷりも相まって、ライブの定番となったナンバーである。この曲で、アダム・ランバート(Vo)はいわゆるフレディ的な表現法に決して引っ張られることなく、自らの感性でこの曲が持つ力強さと開放感を表現し、よりチアフルな雰囲気に変えていった。。曲が終わって「ンーーー!イェーァ!」と叫ぶアダム。曲中では自分の表現を全面に出していたアダムだったが、ここではおもいっきりフレディな叫びを見せるという、そんなギャップ感に思わず「フレディかよ!」と突っ込んでしまいそうになってしまった。しかし、そんな小さな遊びの要素さえも、ただ楽しくて、気がついたら笑顔が止まらなくなっていた。もう完全にQALの世界に飲み込まれている。

「トーキョー!ロックンロール!」というアダムの叫びから始まった“Fat Bottomed Girls”は、力強い曲調に決して負けないアダムのワイルドなヴォーカル、ブライアンのブルージーなギター、そして超ヘヴィなロジャー・テイラー(Dr/Per/Vo)のドラム、そして素晴らしいコーラスワークと、全く文句の付け所のない完成度に、ファンのテンションは初っ端から上がりっぱなし。曲はブルージーなグルーヴからダンサブルなグルーヴに変わっていく。オリジナルメンバーのベーシスト、ジョン・ディーコン作曲のグルーヴィーなディスコナンバー“Another One Bites the Dust”だ。イントロの印象的なベースラインと共に、ステージの前方に出てきたのは、今回ベーシストを務めているサポートメンバーのニール・フェアクラフ(B)。クイーンに欠かせなかったジョンの安定感ある堅実なベースラインに全く劣ることなく、ニールが持つニュアンスが加わったベースプレイは曲にさらに新しいグルーヴ感を生み出していた。

ACT 2 – これぞクイーン!なバラエティに富んだ曲たち

クイーンというバンドは、メンバー全員が作詞作曲できて、しかも全員がヒット曲を持ち、ジョン以外はヴォーカルもできてしかも上手いという、当時は珍しいバンドだった。そんなバンドが生み出す曲は、言わずもがなバラエティに富んでいる。

ヘヴィーなロックサウンドとロジャーのそのハスキーなヴォーカルが印象的な“I’m in Love With My Car”、華麗かつ目まぐるしい展開が最高にファンのテンションを加速させる“Bicycle Race”など、その最たる例だ。続く、某テレビドラマの主題歌に採用され大ヒットした日本のファンにはお馴染みの“I Was Born to Love You”も、いかにもクイーンらしい明るくキャッチーかつドラマティックで、みんなで歌えるポピュラーな曲だが、オリジナルはフレディのソロ曲として書かれたテクノポップ調の曲だったという意味では、この曲もまた個性的な曲である。ちなみに、“Bicycle Race”と“I Was Born to Love You”で、アダムはセンターステージに設置された超ド派手でメカニカルなバイクにまたがって歌っていたのだが、その姿は現代版フレディそのものに見えた。

そんなクイーンらしさ全開のセットリストの展開に「次は何がくる?」と曲が終わるたびに胸を躍らせていたのだが、そこに流れてきたのは、聴いたことのないシアトリカルなイントロだった。静かに鳴るシンセの音、そこにアダムが『ライオンキング』のような民族曲風な叫びとコーラスを乗せ、さらにブライアンが不穏な唸りを感じさせるギターが合わさり、始まったのが“I Want It All”だった。この曲のアダムのヴォーカルは、雄叫びにも似たもので、この曲が持つ切迫感と解放感が連なっていく展開は、ライブならではの緩急つけたテンポの変化や曲の質度の変化なども相まって、最高のカタルシスを生み出していた。個人的には、この曲の見どころでもある、間奏の加速していくブライアンのギターソロとロジャーのヘヴィなドラムグルーヴの絡み合いも…最高だった。

ACT 3 – メンバーとファン全員が主役だったセンターステージでのパフォーマンス

(at Center Stage)

ここからは、メインステージから花道を歩いた先にあるセンターステージが舞台となるセクションに突入する。「お元気ですか!ここに来れて嬉しいです!次の曲は一緒に歌ってください!」とファンに語りかけるブライアン。自然と東京ドームにスマホのライトが少しずつに広がっていく中で始まったのは、クイーンを代表する至極のバラード“Love of My Life”。会場内に広がるほぼ完璧な大合唱に「ワォ!パーフェクト!」と感嘆の声を上げるブライアン。ブライアンがメインステージに戻ると、最後のフレーズはブライアンの横に設置されたミニスクリーンに映し出されたフレディが歌い切る。二人が並んでプレイしているその光景だけでも感動的だったが、その曲のアウトロ、二人はまるで握手をするような仕草を見せ、ブライアンがフレディを見送るようにその手を天に向けて指し挙げると、フレディはスッとスクリーンから消えていった…。その瞬間、会場の観衆からは切なさ混じりのため息から、やがて感動の大歓声に変わりドーム中に広がっていった。

大の親日家であるクイーンのメンバーの彼らが抱く「日本のファンとの強い絆」を表した、日本のファンにとっても特別な曲、“手をとりあって / Teo Torriatte (Let Us Cling Together)”はイントロから美しい。ブライアンによって奏でられる柔らかくも優しい音色のアコースティックギターとヴォーカル。そのバックには、長年クイーンをバックで支え続けてきた盟友スパイク・エドニー(Key)のドラマティックな流れを作るピアノ伴奏があり、満を持してコーラスパートに突入すると、最高のシンガロングが湧き上がる。英語歌詞《Let us cling together as the years go by〜》から、日本語歌詞《手をとりあって このまま行こう〜》へと続くこのコーラスパートの大合唱は、まるでこの曲を皆で共有しあっているようで、メンバーたちが日本に抱いている想いに対する、ファンからのお返しの想いが詰まった返答のように感じられた。

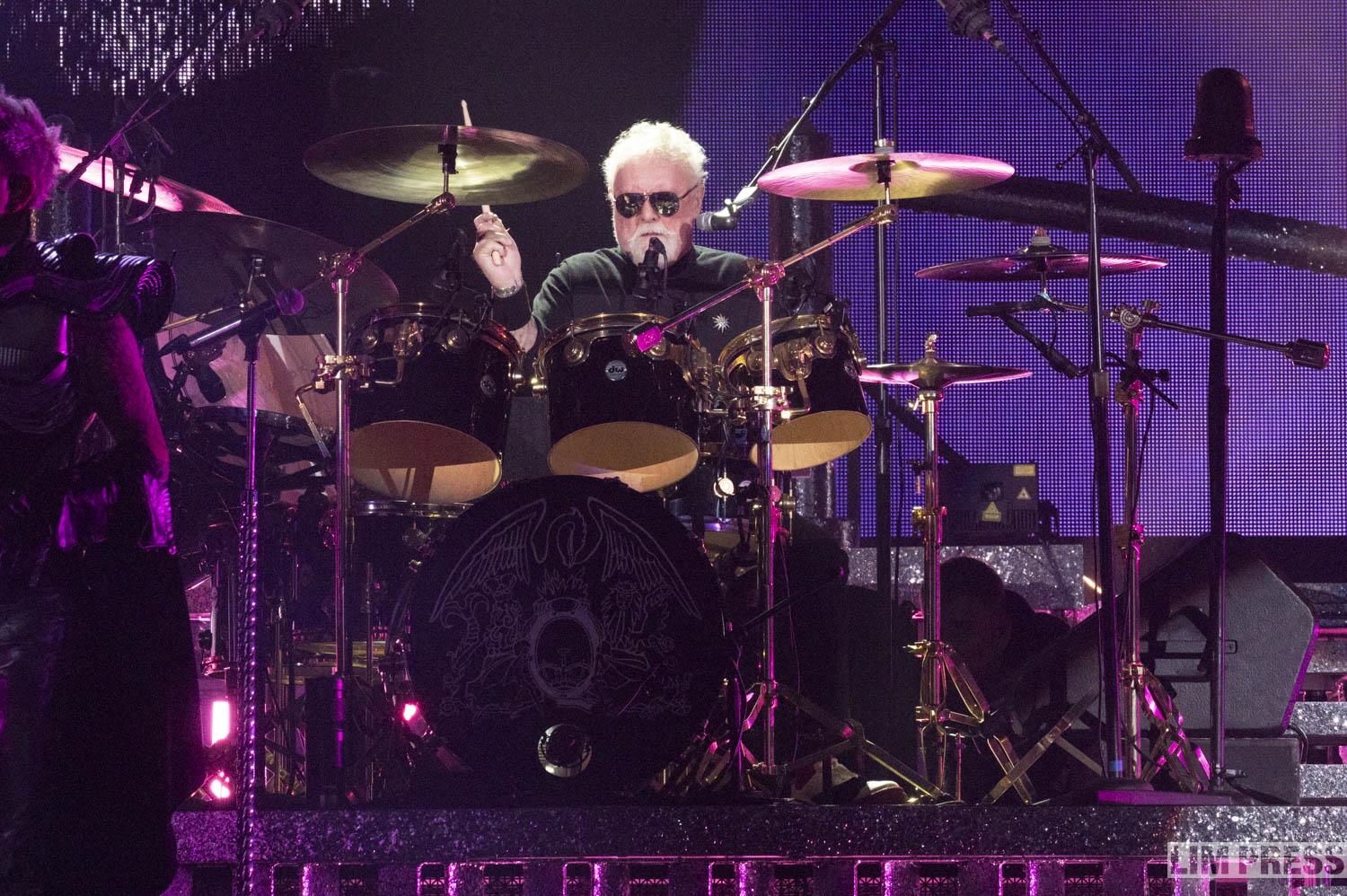

曲の余韻が残る中、会場が暗転すると、ここからは“新旧”ロジャー・テイラーによるドラムソロ・セクションの幕開けだ。スクリーンに映し出されたのは若き日のロジャー。若いエナジーを迸らせながらパワフルにティンパニを叩く彼の姿は、初期から中期にかけてのクイーンのエネルギーを表していた。映像による“ヤング”ロジャーの演奏が終わると、センターステージ上に姿を現したロジャーが「(スクリーンを指して)ヤング・ミー!(自分を指して)オールド・ミー!」と言ってライトな笑いで会場を和ませ、続く“オールド”ロジャーのドラムソロへと続いていく。“オールド”ロジャーによる年季の入ったそのドラミングは、その凄みと共にアンティーク・ワインのような熟成された深みもあって観客を唸らせる。

ドラムソロが終わると、ファンにはお馴染みのあの印象的なベースラインのイントロが流れ始める。クイーンとデヴィッド・ボウイの2大アーティストによる80年代を代表するコラボソング“Under Pressure”だ。“Another One Bites the Dust”と同じくベースラインが重要な要素となるこの曲で、ニールはそっとセンターステージにいるアダムたちの元に近づき、曲の土台をしっかりと支える。そんな彼の「前に出過ぎず 出なさすぎず」な位置感もまた、ジョンのクイーンにおけるポジショニングを彷彿とさせるようで、古参のクイーンファンにとってはたまらない要素である。そんな盤石なサポートがあるからこそ映える、曲中のフレディとボウイの掛け合いが印象的なヴォーカルワークに関しても、アダムとロジャーによってオリジナルとはまた違う味わいを醸し出していた。

ここでメンバー紹介を挟み、彼らのロックンロールナンバーの中から、前期と中期を代表するロックソングに続いていく。ブライアン作曲のブギーなハードロックソング“Tie Your Mother Down”では、メンバー全員の特性が活きたクイーン流のハードロックが炸裂し、続くロカビリーラバーなフレディ作曲の“Crazy Little Thing Called Love”では、エルヴィス・プレスリーを思わせるワイルドさとセクシーさを見事に表現するアダムと、高揚感をより煽っていくブライアンのギタープレイが最高にロックンロールしていた。この2曲から感じたのは、クイーンが持ち続けてきたロックンロールへのリスペクトだ。ちなみに、“Tie Your Mother Down”ではスクリーンに鳥居のような映像が映し出されていたり、日本のファンへの心憎い演出もまた印象的なシーンだった。

ACT 4 – アダムの増し続ける存在感と新しい存在感を示したブライアン

この日、東京ドームには様々な層のファンが集まっていた。デビュー当時から応援してきたと思われるリアルタイム世代のファンをはじめ、ファン歴は長いがリアルタイムでは彼らのライブを観れなかった後追い世代のファンや、映画『ボヘミアン・ラプソディ』を観て初めてクイーンを知った若い世代のファン…など。2024年にそんな僕らをクイーンの曲を通して繋いでくれているのが、言わずもがなアダム・ランバートの存在である。

フレディのひとりヴォーカルコーラスによる“You Take My Breath Away”のイントロからシームレスに始まった“Who Wants to Live Forever”で、アダムはこれまでの経験を全て詰め込んだような最高のパフォーマンスを見せる。死期が近づいていた頃のフレディの心境が重なって見える歌詞と美しいメロディラインが印象的なこのバラードナンバー。序盤から終盤にかけ、加速した盛り上がりを魅せる荘厳なこの曲で、アダムは細やかな親密感や感受性を存分に表現する。時には静穏に、時には豪儀に歌い上げる、そんなヴォーカルはまさに圧巻の一言に尽きた。彼がこの曲を歌い上げたその光景は、フレディという存在に左右されない、“アダム・ランバート”が作り上げた感動的な光景で、それは間違いなく中盤のハイライトだったと思う。

そんな“Who Wants to Live Forever”で魅せたアダムのヴォーカルには、彼が幼き日から培われてきた“歌手”そして“表現者”としての経験が詰まっていた。幼い頃から歌うことや表現することに興味があったアダム。彼はミュージカル劇団に参加する一方で、家ではデヴィッド・ボウイやボーイ・ジョージのモノマネをしたり、クイーンやレッド・ツェッペリンなどを聴き込んだりして、歌唱力や表現力に磨きをかけつつ、音楽の引き出しを増やしていった。その後、大学を中退してロサンゼルスに拠点を移し、いくつかのミュージカル劇に出演したり、アマチュアバンドに参加したりするなどして、さらなる経験を積んでいった。そんな様々な経験が、彼に幅広い卓越した歌詞力と表現力を身につけさせ、結果『アメリカン・アイドル』準優勝という結果へと繋がっていったわけだが、その選考過程で、アダムの存在がブライアンの目に留まった。その目に留まった理由というのが「アダムの幅広く卓越した歌詞力と表現力(=フレディ的な資質)」だったというのだから、彼がブライアンたちと出会い、そしてQALとして活動を共にするようになったのは、もはや“運命”だったんじゃないかとも思えてくる。

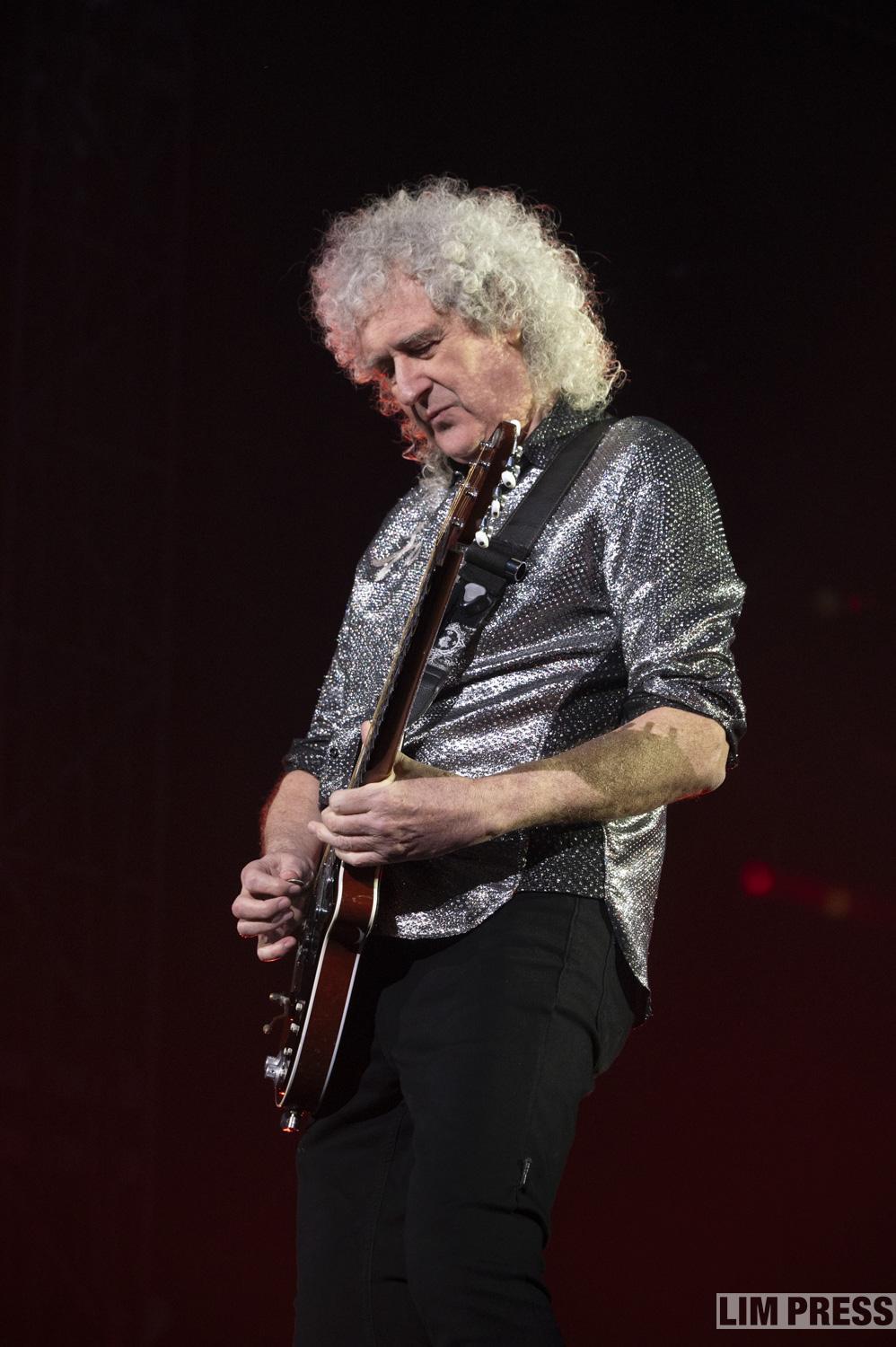

そんなアダムのヴォーカルに圧倒され、感動の余韻に浸っていると、まもなくして空気を切り裂くようなギター音が会場内に轟く。メインステージの照明が点くと、そこには月の形状をした巨大セットが現れ、そこにはギターを構えた仁王立ちするブライアンの姿があった。そこでブライアンはフリースタイルでギターソロを披露していく。序盤はカオティックなギターフレーズを耳をつんざくようなハードなサウンドで鳴り響かせ、次には一転し“和”を感じさせるようなフレーズを聴かせつつ、間にはドヴォルザークの“New World Symphony(新世界より)”や、クイーンの“Brighton Rock”に“Bijou”などのギターフレーズを組み込むなど、そこには唯一無二の「ブライアン・メイ・ワールド」が広がっていた。そして、ブライアンがいた月のステージは、徐々に宇宙空間のステージへと変わっていく。宇宙にはそして大小様々な惑星が映し出されていて、その中でギターを奏でるブライアン……その光景はただただ美しいとしか言いようがない。そんなブライアンのアーティスティックなギターソロパートは、そのパートの終わりと共に自然発生的に大きな拍手を生み出していった。

アダムがフィーチャーされた“Who Wants to Live Forever”から、ブライアン・ワールド全開のギターソロパートという、消費カロリーが高いこの流れの後は、アダムとブライアンによる“Is This the World We Created…?”、クイーンの楽曲の中でも1、2を争う美しいメロディのアコースティックバラードが続く。センターステージでスポットライトを浴びるアダムとブライアン。そこで穏やかに歌うアダムと、その歌声を優しく支えるよう爪弾かれるブライアンのアコギ演奏。そして、そこに舞う紙吹雪。それらが合わさった光景には、どこか儚さがあり、言葉に言い表せない感情が込み上げてくるようだった。

ACT 5 – “The Show Must Go On”、繋がれ続けるフレディの魂

ライブも終盤に突入。ここからラストに向けて一気に加速していく。ライブアレンジのスペーシーなイントロから始まった“A Kind of Magic”。クイーンのポップ・クリエイティビティが最大限に発揮されたこの曲で、ヴァースの透明感あるアダムのヴォーカルとフレディのバックコーラスの掛け合いから、徐々に上がっていく曲のテンポ、そのテンポに乗せられるように僕らの胸も躍っていく。これだけでも十分に盛り上るが、それをさらに助長するような演出がスクリーン映像に仕込まれていた。それは曲のPVのセルフオマージュ的な映像演出だった。スクリーンに映し出されたメンバーたちの周りを、キラキラと煌めくイラストエフェクトが舞い降り注ぐ──その光景は、まるでこの曲のPVの世界観そのもので、まさに“A Kind of Magic”だ。

キラキラとした“A Kind of Magic”の残り香が漂う中、アダムの「レディース・アンド・ジェントルメン・イン・トーキョー!」の叫びから、メンバー紹介を挟んだあと、アンセムだらけのクイーン楽曲の中でも特に人気の高い2曲が連投される。まずは、昨年のNHK紅白歌合戦でも披露された“Don’t Stop Me Now”。紅白以外にもTVCMタイアップが多い、ストレートな高揚感が突きつけられるこの曲で、アダムは自身の武器でもあるシアトリカルさを封印し、とにかく自然に伸び伸びと楽しそうに歌い、大観衆をどんどん煽っていく。そんなど直球なロックソングから一転して、激しいコーラスワークで攻めまくる“Somebody to Love”では、スパイクによる柔らかいタッチの美しいピアノイントロから始まり、激しくも壮大なメロディに乗せ、アダムはここでもメロディに身を委ねながら、自由に、且つ高らかに曲を歌い上げた。そしてラストのコーラスパート、《Find me somebody to love x 10 / Somebody find me somebody to love / Can anybody find me somebody to love?》では、アダムのヴォーカルとロジャーの超ヘヴィーなバスドラのみによるサウンドの中、アダムのヴォーカルとオーディエンスの大合唱だけがドームに鳴り響く──そんな体験はまるでクワイアの一員になったようで最高に心地良い瞬間となった。

「もうそろそろ終わってしまうのか…」そんな寂しい空気が漂い始める中、胸が締め付けられるようなシンセイントロが流れ始める。「あぁ…」と思わず悲しみのため息が出てしまうこの曲は、クイーンファンにとって大事な曲であると同時にとても辛い曲でもある“The Show Must Go On”だ。フレディのエイズによる病状が悪化していく中、メンバー全員がその運命に立ち向かうように作られたこの曲は「フレディ・マーキュリー魂の曲」と言っても過言でない。「灯滅せんとして光を増す」ようなフレディの鬼気迫るヴォーカルがあり、パワフルで、エモーショナルで、ドラマティックなこの曲を、アダムは魂を込めて全力で歌い上げ、そこにブライアンの天井を突き抜けるように泣くギターと、激情的に叩き込まれるロジャーのドラミングが合わさって、最強のアンサンブルを生み出した。そして最後のブリッジパートのアダムの熱唱 ──

My soul is painted like the wings of butterflies

僕の魂は蝶の羽のように描かれていくんだ

Fairy tales of yesterday will grow but never die

去りし日はやがて伝説となり、決して色褪せることはない

I can fly my friends

今こそ、羽ばたいてみせようじゃないか、友よ

(ライターによる和訳)

そのヴォーカルフレーズが終わったその瞬間──なんだかフレディの魂が大きく弾けたような感じがした。それは、アダムの魂のヴォーカルによって、フレディが当時抱いていた気迫や苦痛の叫び、それらによる大きな緊張から遂に解放された──そんな画が心の中に見えたからだ。

“The Show Must Go On”、この曲を聴いていると、過去のいろいろな光景を思い出す。在りし日のフレディが映し出されたPVや映像によるコラージュPV。フレディの追悼ライブでエルトン・ジョンが見せたフレディへの強い想いが込められたパフォーマンス。クイーン+ポール・ロジャースの日本公演で、ポールのブルージーな歌い回しによってより深味が増した曲の世界観。そして、これまでのQALのライブでアダムが見せてきた魂のヴォーカルパフォーマンス。そう、彼らが見せてきたパフォーマンスもまた、この曲を繋いできた重要なファクターなのだ。様々なアーティストにより何度も歌い継がれることによって、フレディからの“The Show Must Go On(困難が立ちはだかろうとも、それでも立ち上がって、やり続けるんだ)”というメッセージは、今もなおリアリティを持ってファンの心に響き続けている。

希望と悲壮が入り混じった“The Show Must Go On”の余韻…。それを丸々取り込むように、“世界一有名”なイントロコーラスから始まったのは、もちろんあの曲、“Bohemian Rhapsody”だ。バラードからオペラへ、そしてハードロックに転じて、最後は再びバラードに戻ってくるという、今もなお型にはまらない“規格外”として語られ続けるこの曲を、その美しいメロディラインを優しく撫でるように歌うアダム。オペラパートでは、ファンにはお馴染み、PVのフレディ、ブライアン、ロジャー、ジョンの四人が菱形状に並んで歌うお馴染みのあのシーンがスクリーンに流れ、4人の見事な多重コーラスが展開される。固唾を飲んで見入る超満員のファン。これまで何十回、何百回と見てきたこのシーンだが、ライブで観ると、さらに映えて見える。それは、ライブ演奏という“遊びのあるサウンドアレンジ”と、既に完成された原曲の“圧倒的なコーラスサウンド”、その間に生まれるコントラストが、お互いを際立たせ、独特なカタルシスを産んでいるからに他ならない。

オペラパートからハードロックパートに移行すると、大観衆のテンションは一気に最高潮に達する。飛び跳ねるファン、腕を突き上げるファン、リズムに合わせて体を動かすファン、そして中には映画『ウェインズ・ワールド』よろしくヘッドバンキングをしている人もいたかもしれない。この曲は歌詞だけを見るとネガティブなことを歌っている曲だが、こうやって皆が楽しそうに各々騒いでいる光景を目の当たりにすると、どこか矛盾しているようで不思議な感じがしてくる。ただ、結果的に「皆の心に残るロックアンセム」として48年あり続けたのは、ある意味奇跡であり、事実でもあるわけで、映画『ボヘミアン・ラプソディ』のメガヒットを経て、それが世界規模のアンセムになったのだから、僕らは誇って楽しめばいいんだという実感をくれたパフォーマンスだったように思う。

ENCORE – 様々な証が詰まった全人類のためのアンセム

本編が終わり、アンコールを求める大拍手が会場中に響き渡る中、場内が暗転すると、ステージ上のスクリーンにフレディの姿が映し出され、オーディエンスの大歓声が湧き上がった。フレディの掛け声「エーオー!」から始まったのは、ライブエイドで巻き起こった“あの”コール・アンド・レスポンスだ。どんな掛け声をしてくるかわからないフレディと、それに懸命についていくオーディエンスとのせめぎ合い。最終的にどんな掛け声にも反応するオーディエンスに、最後「F○ck you!」と言い放ったフレディの笑顔はまるで「お前ら、最高だよ!」と言っているようだった。

フレディの映像が消え、すぐに鳴り始めた重低音のストンプ音が“We Will Rock You”の始まりを告げる。Don Don Pan!Don Don Pan!クイーンの観客巻き込み型ライブの象徴たるこの曲は、それまでの作品にあったクイーンの過剰性を排除した、極々シンプルでストレートな究極のロックソングだ。ブライアン曰く「臓腑をガツンと打つようなものであってほしい」というこの曲の約3分間で生み出される一体感、その中心であり主役となっているのは、アダムのヴォーカルでも、ブライアンのギターでも、ロジャーのドラムでもない。大観衆によるクラップ&ストンプだ。そんな革命的なロックアンセムを直に体験できるのは、会場にいたクイーンファンだけの特権であり、それを老若男女のファンが共有しあっているそんな時間は幸せの一言に尽きる。

この日最大音のクラップ&ストンプで曲が終わると、そのままブライアンのギターが唸りを上げる。そこにロジャーのドラム、そしてバックバンドの演奏が重なり、全てのパートは徐々に“Radio Ga Ga”の曲の輪郭を作り上げ、曲後半のコーラスパートからスタート。まるで歌っているかのように鳴り響くブライアンのギターソロから、最後は「待ってました!」とばかりに、アダムのヴォーカル《All we hear is Radio Ga Ga / Radio Goo Goo / Radio Ga Ga》とオーディエンスにの手拍子によるコール・アンド・レスポンスが盛大に繰り広げられ、“We Will Rock You”に負けずとも劣らない一体感を生み出し、ライブのラスト、あの曲に繋がっていった。

それは、今やクイーンファンの間だけでなく、世界中の様々なシーンで大合唱を産むアンセムとなった“We Are The Champions”だ。まさにフレディらしいドラマティックで壮大なこのバラードソングが、フレディからアダムにバトンが渡され、アダムによって威風堂々と歌い上げられる。そんなアダムによって歌われる歌詞・言葉は「コロナを乗り越えた束の間の勝利宣言」であり、「世界中に未だ存在する様々な問題にも団結し立ち向かっていくんだ、という強い意志」のように感じた。1977年に世に現れたこの曲が、2024年の現在も「勝利の証」「戦う意志の証」「団結の証」として歌われていること。それは、どんな時代にも存在する、人間が困難に対して抱く様々な感情…前に突き進む意欲だったり、心折れそうになる落胆の気持ちや、そこから立ち上がろうとする勇気もそうだ。そんな感情たちを時に鼓舞し、時に称賛してくれるこの曲が、世界のど真ん中に存在し続けてられるのはある意味必然だと思う。だから、みんなは安心して、この曲では顔を上げ、前を向き、両手を大きく振りながら大合唱するのだ。

クイーン+アダム・ランバートの2時間15分余りの壮大なライブエンターテインメントは、ドームに流れる“God Save the Queen”(クイーンのライブにおけるエンディングの定番曲でイギリス国歌のカバー)と、会場に燦々と舞い散る金色の紙吹雪によって、最高な幸福感に包まれながら大団円で幕を閉じた。

観客たちが会場をあとにする中、場内にはデヴィッド・ボウイの““Heroes””が流れ始めた。僕は出口へとゆっくり歩きながら、名残惜しげにふとスクリーンを見てみると、ライブ中に幾度もスクリーンに登場した『News Of The World』のジャケット写真にも描かれているロボットがゆっくりと顔を出し、手を振って、僕らを「バイバイ」と見送ってくれたのだ。そんなロボットの姿はとても微笑ましく、ライブの興奮の余韻をフッと攫っていったようで、僕は気が抜けたように笑ってしまった。ガッチガチなライブエンターテインメントだけじゃない、そんな遊び心のある演出は、まるでクイーンのメンバーたちが持つ明るさや無邪気さを感じさせ、彼らの人間性も含めて堪能できたと思えたこの瞬間は、ファンにとってとても大切な体験である。

この日の東京ドーム公演で印象的だったのは「フレディの存在の在り方」に変化が見えたことだと思う。2014年のサマソニや、2016年の武道館の時は、まだクイーン+アダム・ランバートの使命として「フレディたちが遺したクイーンの楽曲たちを次の世代に伝える」ことに特化したような印象だったが、コロナ直前2020年1月の『THE RHAPSODY TOUR』日本公演を経て、QALの12年間の活動がもたらした“進化”が少しずつライブに反映されていった。その1つの着地点が『THE RHAPSODY TOUR JAPAN 2024』のこの日のライブだ。

「これまでの使命は引き継ぎつつも、QALの12年間の活動で掴んだ進化をライブで魅せた上で、ファンを楽しませる!」という、良い意味で“QALのエゴ”が表れたライブへと進化を遂げていた。その結果、フレディの存在を全面に押し出さずとも楽曲の素晴らしさを表現しきっていたし、同時に彼らのパフォーマンスの中からフレディの存在を確かに感じることができた。そんな点においても、クイーン+アダム・ランバートは、もはやクイーンもフレディも全部ひっくるめた「共同体」になったように感じた。

フレディが目の前にいる「エーオー!」の掛け合いも、“Bohemian Rhapsody”のオペラパートも、最高に興奮したし、それらは間違いなくかけがえのないものだけど、クイーンの名曲たちを次世代に伝え続けていくためには、フレディの存在に依存しすぎることなく、曲を表現できる存在が必要となってくる。それが今のアダムという存在であり、クイーン+アダム・ランバートだと思う。

<セットリスト(2/13)>

── Intro (on Tape) ──

It’s a Beautiful Day (Instrumental ver.)

── Act 1──

01. Machines (Or ‘Back to Humans’) / Radio Ga Ga

02. Hammer to Fall

03. Fat Bottomed Girls

04. Another One Bites the Dust

── Act 2──

05. I’m in Love With My Car

06. Bicycle Race

07. I Was Born to Love You

08. I Want It All

── Act 3 at Center Stage ──

09. Love of My Life

10. Teo Torriatte (Let Us Cling Together)

11. Timpani Solo (by Roger Taylor)

12. Drum Solo (by Roger Taylor w/ Tyler Warren on timpani)

13. Under Pressure

14. Tie Your Mother Down

15. Crazy Little Thing Called Love

── Act 4 ──

16. You Take My Breath Away (intro only)

17. Who Wants to Live Forever

18. Guitar Solo (with Dvorak song “New World Symphony” and “Brighton Rock” and “Bijou” by Brian May)

19. Is This the World We Created…? (on Center Stage)

── Act 5 ──

20. A Kind of Magic

21. Don’t Stop Me Now

22. Somebody to Love

23. The Show Must Go On

24. Bohemian Rhapsody

── Encore ──

EN01. “Ay-Oh” (by Freddie Mercury on screen)

EN02. We Will Rock You

EN03. Radio Ga Ga (reprise)

EN04. We Are the Champions

── Outro (on Tape) ──

God Save the Queen

“Heroes” (David Bowie song)

※アダム・ランバートの『アメリカン・アイドル』の結果に関して優勝と記載しておりましたが正しくは準優勝となります。(3/1修正)