音楽のない生活なんて... あり得ない - パート1

No Music, No Life…

日頃はそれほど気にかけてはいないタワー・レコードのキャッチ・コピーが、どうやら今回のSXSW取材のキーワードになったようだ。きっかけとなったのは、渡米数週間前、今年の取材に向けていろいろな思いを巡らしていた頃、たまたま言葉を交わすことになったロンドンからやってきた観光客の男性が口にした言葉だった。

「シンプルだけど、そう、これなんだよって、思わず写真を撮っちゃった」

と、渋谷で撮影した写真を見せながら、嬉々として話す彼とこの話題で大いに盛り上がったことがあったからだ。

単純な言葉なんだが、そのニュアンスを日本語にしてみると、「音楽がなけりゃ、生きてないのと同じ」とか、「音楽なしの生活なんてあり得ない」といった意味となる。それを再認識させてくたのがSXSW。今回の取材で毎日のように感じていたのがそれだった。

といっても、幕開けは嬉しいものではなかった。いつもなら、オースティンのバーグストロム国際空港に降り立ったとたん目に入ってくる光景に、『やって来たぞぉ〜』とちょっとした興奮を覚えるんだが、今年はそれがなかった。その光景とは空港の荷物受け取り口にド〜ンと姿を見せる巨大なギターのオブジェの数々。いつもなら、そこから顔を見せるジャニス・ジョプリンやジミ・ヘンドリックスといったロックの伝説が『ライヴ音楽の都(The Live Music Capital Of The World)』と呼ばれるこの街を訪ねる人々を迎えてくれるのだが、どうやら、改装工事でもしているんだろう。今年は全て姿を消していて、なにやら拍子抜けした気分になる。一目でミュージシャンとわかる出で立ちの人々が楽器や機材を運び出したり、撮影機材を抱えた報道関係が目に付くもの例年通り。でも、どこかでなにかが違うのだ。

初めてここを訪ねたのは2006年。今は亡き、日本浪曲界の巨人、国本武春氏を始めとする三味線奏者の数々が一団となって、Japanese Shamisen Extravaganzaの全米ツアーをやったときだった。皮切りはSXSWではおなじみ、多種多様な日本のアーティストを紹介するジャパン・ナイト。その10周年特別企画だったここに、MCとして参加したのだが、まるで街が踊り出しているような、この奇妙なお祭りに惚れ込んで、翌2007年から毎年のようにここに出かけるようになっていた。あの時、空港がどんな表情をしていたのか… 記憶が定かではないのだが、いつのころからか、巨大なギターの数々を目にする度に『ライヴ音楽の街』へ来たという興奮を覚えるようになっていたのだ。

ひょとすると、これは昨年やって来なかったことへのしっぺ返しか? 恨まれる筋合いはないんだが、なにかがぎくしゃくとしていた。空港から定宿のモーテルへタクシーで向かったのも大間違い。確認を取ることなく、事情通から耳にした「(日本的に言えば公認白タク配車サービス)Uberはオースティンでは使えなくなったらしい」という情報を鵜呑みにしたのが悪かった。通常のタクシーで向かうと、40ドル近くかかるのだが、オースティンでは珍しく、Uberの空港乗り入れが認められているとのことで、これだと半額ですむ。なにやら、端っから、自分で情報を確認することの大切さを思い知らされるのだ。

しかも、どんどん姿を変えているのがオースティン。全米でも指折りの『経済成長を続けている』街だからなんだろう、新しいビルが次々と建てられ、以前なら最高級ホテルだったヒルトンは、ぴっかぴかのフェアモントにその座を奪われていた。また、毎日のように通っていたアイリッシュ・パブは暴力沙汰のせいで、姿を消して新しい店となっているなど、わずか2年で様変わりしたことに驚かされるのだ。もちろん、それは『成長する街』の象徴であって、いつも素晴らしい音楽を提供してくれるクラブや店はいつも通り。まるでそんな街の変化には目もくれず、いつも通りに素晴らしい音楽を提供してくれる。「ライヴ音楽の都」というキャッチコピーは伊達ではないのだ。

例年通り、この時期に世界中から無数と思えるミュージシャンたちが集まってくる、音楽の見本市と呼ばれていたのがSXSW。といっても、初体験となった2006年と比較すると規模は遙かに拡大し、現在では、映画祭と最新テクノロジーの見本市となるインターアクティヴを含めての総称となっている。その締めくくりが音楽だからなんだろう、先行している展示や試写会でも音楽絡みのものも多く、けっして飽きることはない。当然ながら、ライヴの演出などで使える新しい技術がここから世界に羽ばたいていくことも珍しくはないのだ。実際、電気を通す絹の素材を展示している日本人のブースの方と話をすると「メルセデスの方がチェックされていて…」とのこと。ちょっとしたことがきっかけで、大きなビジネス・チャンスに発展するかもしれないというのが面白い。

SXSWの中心となっているのは巨大なコンフェレンス・センター。日本で言えば、幕張メッセを思わせる建物で、イヴェントのサイズや規模によって、内部をスペース配分ができる構造になっている。SXSWでは1階に膨大な数のブースが出現し、世界各国の最先端技術から楽器やポスターからレコーディングや音響関連から音楽そのものも含めたさまざまな展示が繰り広げられている一方で、3階にはラジオやテレビといった放送が絡んで開催される大型のライヴやレクチャー、ティーチインのためのスペースが用意されている。2階にはほとんど足を伸ばしたことがないんだが、同じようなものだろう。

オースティン入りして、まず最初に立ち寄るのがここで、まずはプレスの登録を済ませて、取材から写真撮影用のパスを受け取ることになる。かつては膨大な数のCDやら冊子などが、お土産にもなる特製トート・バッグに詰め込まれていたんだが、今では全公式イヴェントを網羅した小冊子が入っているのみ。すでにネットで情報を集めたり交換するのがデフォルトで、フィジカルは無用の長物なんだろう。それが便利になったのかどうか… なにせ、無数の会場で無数のアーティストが同時にショーケースを展開するというので、どこからなにを始めればいいのか… で、頭を悩ますのは例年通り。全ての情報をチェックするのは不可能というので、結局は、NPR(ナショナル・パブリック・ラジオ)が選んだ100アクトの推薦曲を聴きながら、引っかかったアーティストのライヴをチェックしてみようという流れになるのだ。

といっても、初日は地元の友人と会って情報交換したり… となることが多い。悲報はそんなときにやって来た。今年1月、ラヴァーズ・ロックのクイーン、ジャネット・ケイが来日し、そのライヴの後に楽屋を訪ねたとき、ほぼ20年ぶりに再会したヴォーカリスト、ジャネットのバックで歌っていたクローディア・フォンテインが心筋梗塞で亡くなったというのだ。今年のフジロックに出演が決まった、アイルランドのバンド、ホットハウス・フラワーズのメンバーとして活動していた80年代半ばから10年近くも頻繁に顔を追わせていた人物で、後にピンク・フロイドのバック・ヴォーカルとして歌う彼女の映像も幾度も目にしたことがあった。あの再会で彼女と語り合ったのは2013年のSXSWで話題となった映画『バックコーラスの歌姫たち』。言うまでもなく、彼女がその映画にフィーチャーされていてもおかしくはないほどに、素晴らしい才能の持ち主だった。と、今回のSXSWの幕開けは音楽と生きることのつながりを暗示させるような出来事だったのかもしれない。

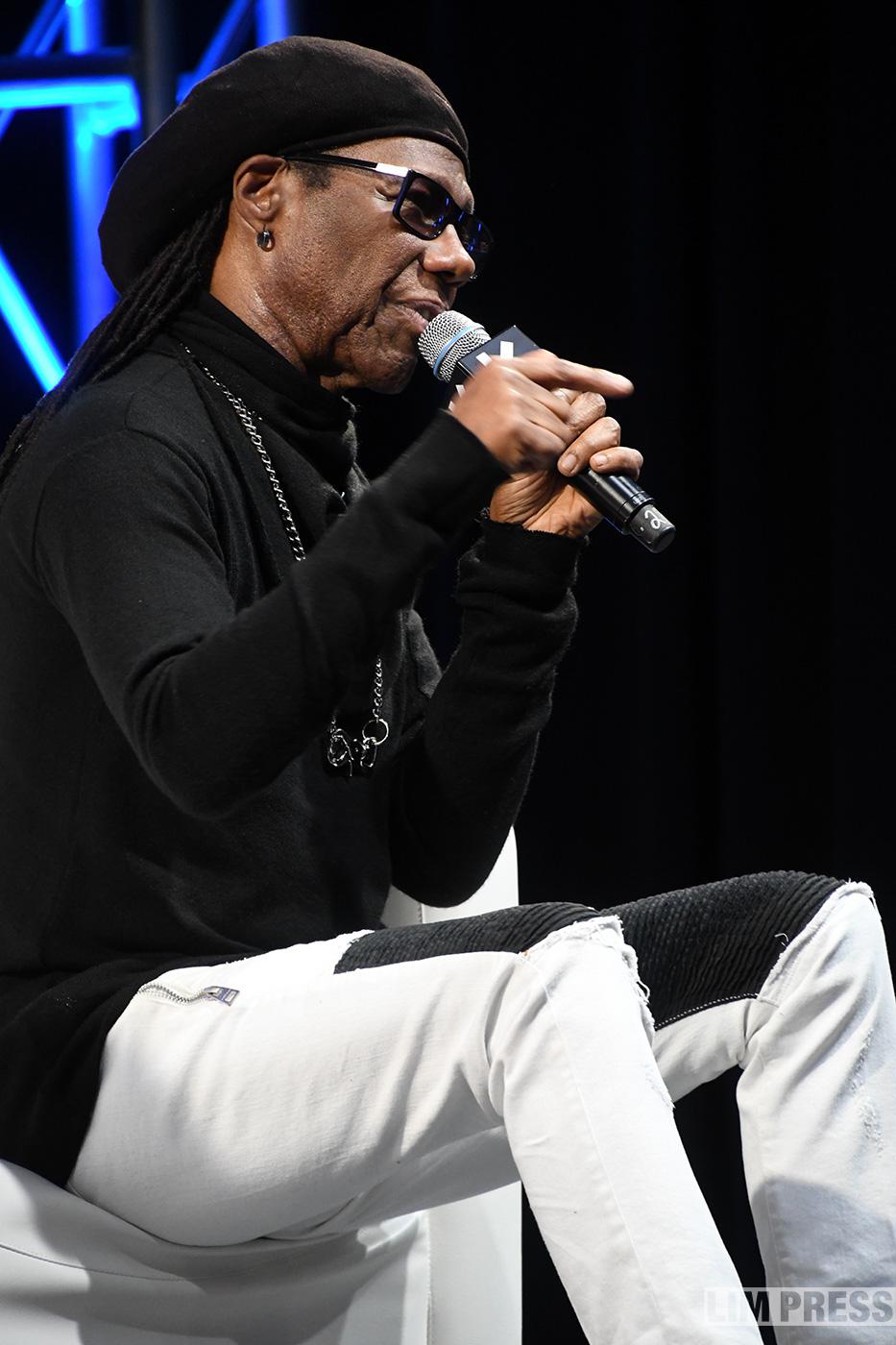

ライヴを中心としたショーケースこそががSXSWだ… というのが正しいのかどうか難しいところだが、基本的に6番街を核に市内各所に広がるクラブやバーの数々で夕方から深夜1時まで同時進行で繰り広げられるライヴを体験するのが取材の基本だ。日中は各国や団体が送り出したアーティストを紹介するイヴェントや、オフィシャルではないながらも、数多くの出演バンドをフィーチャーしてのフリー・パーティから野外ライヴも開催されているし、文具店から洋服屋にスーパーの軒先なども演奏が繰り広げられている。以前はそういったライヴを最優先に町中を走り回っていたのだが、ここ数年は、消耗ばかりを感じるそんな取材ではなく、余裕を持ってジックリとなにかを体験したいと思うようになっていた。特に、ライヴにもまして面白さを感じるようになったのが映画や公開インタヴューに講演。というので、今回の取材はナイル・ロジャーズの公開インタヴューで幕開けとなっていた。

これに魅力を感じるようになったのは2014年、ルー・リードが亡くなった翌年、大学時代から仲が良かったガーランド・ジェフリーズらをゲストに迎え、故人の業績を偲んで開催されたトーク・ライヴが最初だ。関係者の口から出てくる逸話や言葉から音楽の背景をうかがい知ることができたし、デヴィッド・ボウイが他界した2016年は、数々の作品でプロデューサーとして作品作りに関わったトニー・ヴィスコンティがボウイのみならず、彼の音楽人生を語りかけていた。その向こうから、「なぜ音楽なのか?」といった想いや、あるいは、意味を感じ取ることができたように思うのだ。それは昨年のグラストンバリーでライヴを体験したナイル・ロジャーズも同じだった。

「昔はポップ・ミュージックを馬鹿にしていたんだ。でもね、あるとき、言われたんだよ。そういった音楽がどれほど多くの人々に『届くか』考えてみたことはないのかって。大きかったね、これは。公民権運動やヴェトナム反戦とか、いろいろなところに出かけて訴えても、多くの人たちにはなかなか声を届けることはできなかったけど、ヒット曲ならそれができる…ゲイ解放運動にも巻き込まれていたとき、そんな流れで生まれた曲が『We Are Family』だったんだけど、これなら一発なんだ」

と、彼の言葉を要約すれば、こうなるんだが、Chicの要、ナイル・ロジャーズとバーナード・エドワーズが実際に姉妹(家族)でもある、女性コーラス・グループ、シスター・スレッジに歌わせて大ヒットとなったこの曲の裏にはそんな意味があったことを知らされることになる。肌の色も男も女も、そんなことを越えて「私たちは家族なんだ」という意味がここに込められていたんだそうな。もちろん、なにも知らなくても、素晴らしい楽曲であり、だからこそヒットするんだろうが、そういった意味合いをくみ取れたことで、歌にまた新しい魅力を感じるようになる。そんな発見がこういったイヴェントの面白さなのだ。

その他、注目のアーティストのショーケースを体験できるのが、同じフロアにある2種類のRadio Day Stageで、この日チェックしたのはスーダン・アーカイヴ。たまたまタイミングが合った… といえば、失礼かもしれないが、こういった流れで「発見」できたアーティストも数多い。女性ヴァイオリニストで、R&Bからアフリカにエレクトロ・ミュージック的要素がブレンドされたサウンドで、なにやらFKA twigsとロリー・アンダーソンが合体したかのよういえば、強引か? たったひとりでステージに姿を見せて、エフェクターを駆使してのパフォーマンスなんだが、けっして見る者を飽きさせることなく彼女の世界に引きずり込んでいくパワーに驚かされるのだ。

夕方からはNPRからダウンロードしたファイルを視聴して引っかかったDead Horse(デッド・ホース)が皮切りだ。6番街に面した小屋、パーム・ドアの外庭で演奏しているんだが、ファイルで聞いたトラック「My Mother The Moon」で惹かれたのはウッド・ベースとフラット・マンドリンに女性ヴォーカルが絡んだ、いわゆるアメリカーナ系のサウンド。が、どうやらその時のバックはサポートのミュージシャンのようで、この日はメイン・ヴォーカルの女性、サラ・ヴォスとウッド・ベースの相棒、ダニエル・ウォルフのデュオでステージに立っていた。アクースティックなサウンドに語りかけるような女性ヴォーカル… となると、どう転んでも迫力ある音にはならない。しかも、彼らを求めてここに来たファンはそれほどいないんだろう、ステージから流れ出る音楽よりも遙かに大きく響くのが周辺にたむろしているオーディエンスのざわめきだ。けっして悪くはないんだが、気持ちよくライヴを楽しめる雰囲気からは遙かに遠かった。

数曲をチェックした後、会場を離れようとすると、同じ小屋の内部で進行していたライヴに吸い込まれそうになる。その時点では名前さえ知らなかったんだが、Courtney Marie Andrewsという女性シンガー&ソングライターで、同じくアメリカーナ系。ジミー・イート・ワールドと活動していたこともある、10年を越えるキャリアの持ち主だとか。他の場所に移動しなければいけないので、ゆっくりと彼女のライヴを見るにはいたらなかったのだが、実に気になるアーティスト。そんな出会いもまたオツなのだ。

この日のメイン・コースは「Jazz Re:Freshed Outer National(ジャズ・レ:フレッシュト・アウター・ナショナル)」と名付けられたUKジャズのショーケースだった。というのも、そんな言葉が生まれた1980年代終わり、精力的にシーンの取材をしていたのが筆者。それ以前と言えば、UKのジャズが騒がれたことはほとんどなかったというのに、クラブでジャズの再発見が始まると同時に、サックス奏者、コートニー・パインを皮切りに続々と新世代のジャズ・ミュージシャンが頭角を現していた。あれから20数年が過ぎて、シーンが再び活性化しているという、そのショーケースとなったのがこの夜だった。残念ながら、最初からチェックはできなくて、2番目のアクト、Ashley Henry & The Re:Ensamble(アシュリー・ヘンリー&ザ・レアンサンブル)の途中から会場入り。どこで噂をかぎつけたのか、けっこうな数のオーディエンスでクラブがふくれあがっている。

リリカルなタッチながらも、力強さも感じさせるアシュリー・ヘンリーのピアノを核にしたトリオの後、姿を見せたのは女性サックス奏者、Nubya Garcia(ヌバイヤ・ガルシア)。カリブ系の両親の下、アフリカからUKで生まれたジャングル的なニュアンスも感じさせるワイルドな演奏がグイグイとオーディエンスを引き込んでいった。が、この日最も見たかったのはZara McFarlane(ザラ・マクファーレイン)。レゲエ・クラッシックの名曲、ジュニア・マーヴィンの「ポリス&シーヴス」に独自の解釈を与えて作り上げた名ヴァージョンが収録されている、彼女の2枚目のアルバム「If You Knew Her」をいたく気に入っていたからだ。この日のライヴでも、レゲエからカリブ海的な要素を見事なまでに昇華した、UKでなければ生まれなかったであろうスタイルで、聴くものを引き込んでいった。派手さやパワーではなく、魂に語りかけるようなヴォーカル。それがブルースやソウル、そして、特にレゲエのルーツが複雑に絡み合いながら新たな命を吹き込まれたかのようなサウンドに支えられて、じわぁ〜っと聴くものの身体に染みこんでいく。といっても、この3アクトを見ていると、バックのミュージシャンが多少入れ替わりはするものの、ほぼ同じメンツで占められているのが発見できて面白かった。

すでに深夜0時を過ぎているというので、このあと、くたくたになった身体を引きずりながら宿に向かう。夕食を取るタイミングを逸したことから、途中、出店が固まっているエリアでつまみ食い。ホットドッグやピザあたりが定番というので、後者をワン・スライス頼むんだが、これがべらぼうにでかい。日本なら、Sサイズの1枚に匹敵するだろう、それをほおばりながら腹一杯になるのだが、これが身体にいいわけはないだろう。

(パート2へ続く)