リムプレス ライターが選ぶベストアクト9選

フジロックが終わった週末、リムプレスのライター3人が集まって行われた音楽に焦点を当てた座談会。その内容をまとめた記事「フジロック’18 リムプレス座談会 Part 1」が先日アップされた。今回はそのパート2として、ライターそれぞれが独断と偏見で選んだ「フジロック’18 ベストアクト9選」をお届けする。

参加歴20年、いまだに新鮮なフジロック

Years & Years – 7月27日(金)GREEN STAGE

The Fever 333 – 7月29日(日) WHITE STAGE

ODESZA – 7月27日(金) WHITE STAGE

フジロックでは、あらかじめ取材するアーティストが決まっていて自由な時間が少ない。そんな中でもレポートが割り当てられたもの、なんとか時間を作って観にいったものでよかったもののベスト3となる。多くの人たちに評判のよかったアレやコレがないのは、おそらく観てなかったからという理由である。

今回挙げたのは、どれも初めて観たもので、こうしたバンドに出会えたフジロックに感謝である。

まずは、イヤーズ&イヤーズを挙げたい。イギリス出身のダンス/ポップバンド。サポートメンバーを加えてフジロックに登場した。このバンドは昔のエレポップを思わせながら現代に即した姿勢を感じさせる。「カミングアウトなんて特別なことではないんだ」というヴォーカルのオリーはいわゆるLGBTが特別なことではなく、普通に人の個性としてあるだけなんだと説く伝道師のように映る。

ただ、オリーの発するキラキラさはやっぱり「特別」なもので、それがスター性というべきものなんだろう。声、動きなど発するものは触るものを黄金に変えてしまう現代の王様……というか王子様である。思えば、ペット・ショップ・ボーイズ、イレイジャー、コミュナーズ、など、80年代から自分が大好きな人たちは、共通するものを持っていた。オリーはそれをもっとポジティブに楽しく、そしてそれを好きなのは普通なんだよと思わせてくれる認識を転換させてくれる人なんだろうと感じた。

次に挙げるのはフィーバー333。こっちは、「男」臭さ全開である。男というか、初期のビースティボーイズを思わせるガキっぽさがたまらなくよい。フジロックに必ずひと組はいてほしい「暴れ系」であり「バカ系」だ。その行状はいろんなところで語られているけど、オープニングのSEはチャップリンの『独裁者』の演説だし、実は真摯な姿勢を持つバンドなのだ。来年3月の来日も楽しみ。

3番目は、驚異の映像美をみせたオデッザだ。ホワイトステージのトリでもないのにグリーンステージのヘッドライナーに匹敵するくらいの豪華なステージセットだった。おそらくLEDのスクリーンとプロジェクションマッピングを駆使した映像をこれでもかというくらいみせてくれた。スクリーンに映るのは水、マグマ、車、ランタン祭り、アニメなど多彩なものでひとつひとつが高品質かつセンスが磨かれているものだった。音楽はおしゃれなエレクトロニカという印象だったけど、この映像とサポートのドラムを駆使しているのでもっと生々しく迫ってくる。サポートメンバーの立ち位置がシンメトリックになるように計算されて、神経が行き届いていることに感心した。なんというか、オービタルがオシャレ方面に進化したらオデッザになるのではと思った。最後までホワイトステージにいて「ええもん観た」と感じさせるライヴだった。

今年のフジロックは自分が観た範囲では充実していて、バスク出身のエスネ・ベルーサ、スミス時代の曲もたくさん演奏したジョニー・マー、これでもかというくらいエンターテイメントだったスクリレックス、和んだジャック・ジョンソン、初期のフィールド・オブ・ヘブンの味わいを取り戻してくれたグリーンスカイ・ブルーグラス、ローレン・メイベリーの可愛さに釘付けになったチャーチズなど、ひとつひとつのライヴがよかった。猛暑や台風など天候は厳しかったけど、振り返ってみたらよいフジロックだった。

ライター: イケダ・ノブユキ

2018年だからこそ観る価値のあるアーティストたち

Kendrick Lamar – 7月28日(土)GREEN STAGE

Post Malone – 7月27日(金) WHITE STAGE

Vampire Weekend – 7月29日(日) GREEN STAGE

今年のフジロックのライブアクトはズバリ「ルーツ・ミュージック回帰」。それは、純粋にジャンルとしてのルーツ・ミュージックを感じさせるアーティストが多かったというのもあったし、かつてルーツ・ミュージックがその時代背景の中でそれぞれの存在価値があったように、今年のフジロックのラインナップも現在こんな時代だからこそ存在があるようなアーティストが多かったように思う。これから挙げるベストアクト3組は、僕にとって「今だからこそ観た価値があった」3組だ。

まずは2日目ヘッドライナーを飾ったケンドリック・ラマー。3日目のヘッドライナー、ボブ・ディランがノーベル賞文学賞を受賞し、ケンドリックがピューリッツァー賞音楽賞を受賞した。これらの事実は、1950年代以降育まれてきたポピュラー音楽文化が、単なる娯楽から社会に大きな影響を与える存在になったことを大いに証明した。(アルバムのこと)そんな背景を理解した上で観たケンドリックのステージは、彼の存在感とカリスマ性が存分に発揮されたステージだった。映像を映し出す大きなスクリーン以外に何もないステージ上で演舞するケンドリック。ステージ両サイドに設置されたバンドセットの重厚な演奏や、スクリーンに映し出される効果的な映像は、あくまでも彼のパフォーマンスの起承転結を表現するための”いち”手段でしかなくて、最後に残った余韻は彼の純粋たるパフォーマンスに対する感情のみだった。それは、彼のバックボーンも含めて感じた「感動」と、何だか未知な領域のパフォーマンスを見せつけられた「圧巻(感)」。黒人に不利な風潮が今もなお残っているアメリカで、「言葉」だけでここまで上り詰めた彼のパフォーマンスを目の当たりにできて、本当に良かった。

次にポスト・マローン。現在のヒップホップ界は、ケンドリック・ラマーやジェイZを代表とする王道スタイルのヒップホップと、N.E.R.Dやドレイクのようにヒップホップ以外のジャンルの要素を取り込んだヒップホップ、この2タイプに大きく分けられる。で、ポストは、でいうと後者に該当するのだが、そんな中でも彼は新しい領域を築き上げている。ヒップホップの進化の過程には、新しいスタイルを取り入れつつも根幹にはヒップホップらしさが必ずあった。しかし、彼の音楽には極論「これってヒップホップじゃないのでは?」と思われても仕方のないジャンルレスさがある。ヒップホップらしいキレのあるラップが感じられる曲もあれば、アコースティック・ギター1本で弾き語りするポップ・ソングもある。けど、それらは不思議とライブセットにおいての流れを全く損ねていなかった。それは曲間の彼のMCだったり、突飛押しもない立ち振る舞い(ビール in スニーカーを飲み干すくだり)だったりが、既成概念をぶち壊した彼のスタイルに納得感・説得力を持たせていたからな気がしている。今や失われつつある存在”ロック・スター”。彼を見ていると現代の”rockstar”はここのかもしれないと思わされる。

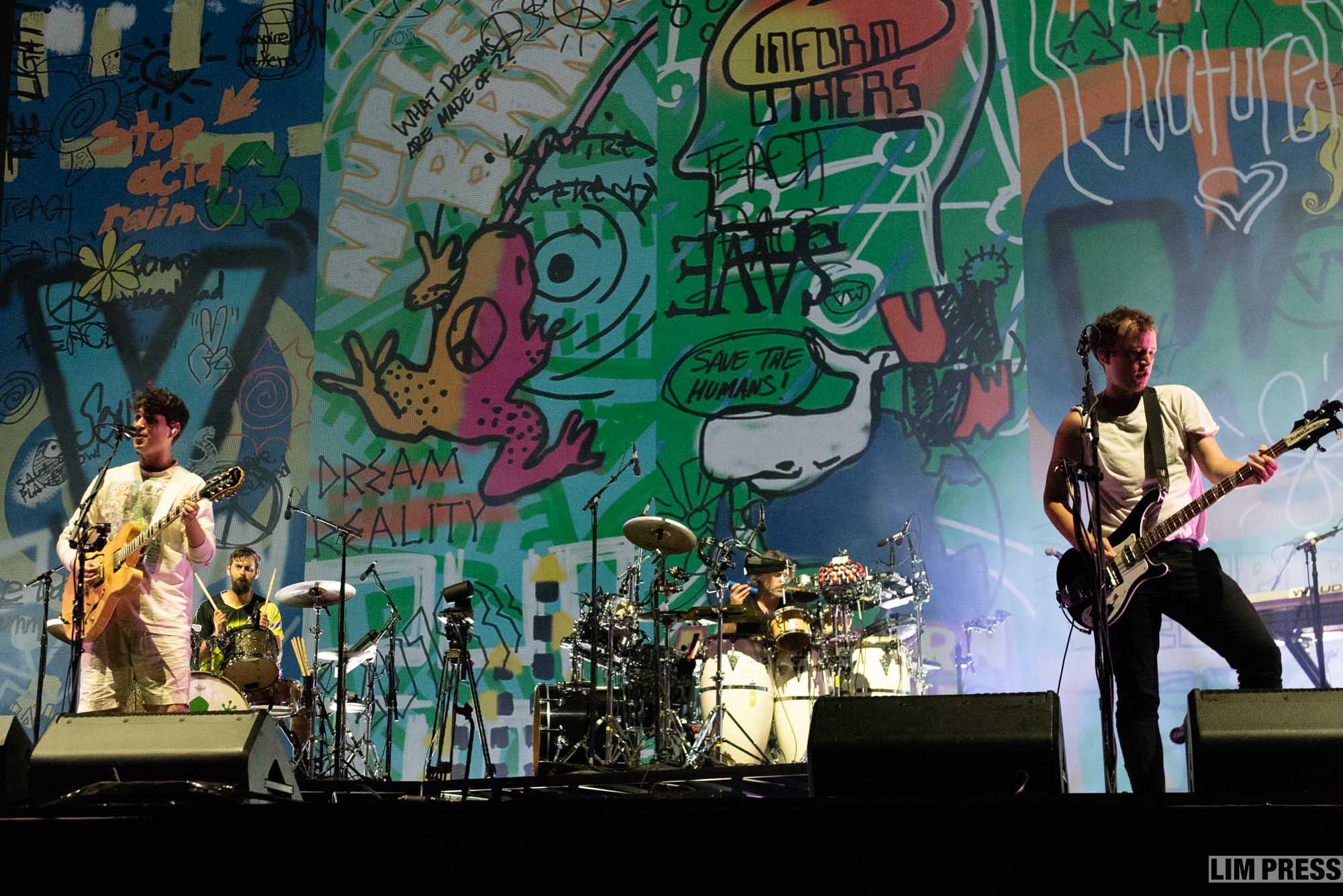

最後はヴァンパイア・ウィークエンド。例年以上にジャンルレスでよりルーツ・ミュージックを感じさせるようなアーティストが多かったグリーン・ステージの中において、ロックを感じさせる数少ないアクトのうちの1組だった彼ら。ロスタムが抜けて3人組になってから初めての日本でのステージは、サポートメンバー5人を加えての8人編成で行われた。彼らの特徴でもある「アフロビート」と「スカスカなサウンド」。これらの魅力を損ねることなく、更に分厚さを与えていたのは、サポートメンバー5人の力に寄るところが大きかった。その上で演奏された既存曲”Cousins”や”A-Punk”は確実にアップデートされていて、ロスタムを失った喪失感をこの1時間半のライブで一気に埋めてくれた。あれから1ヶ月経って、ちょっとその感想に変化があった。ロスタムがバンドを抜けた当時「バンドは抜けるがクリエイティブ(楽曲制作)にはこれからも関わるつもり」的なことを言っていたのだが、実はライブでのパフォーマンスにおいてもサポートしていたのでは??」なんて想像したりすると、近日中にリリースされるであろう彼らの新作『ミツビシ・アート(仮)』とその先のツアーが楽しみだ。

以上が私的に選んだ今年のフジロック、ベストアクト3組だ。今回ベストアクト3組には挙げることができなかったが、他にもベストアクト級に素晴らしいライブは山ほどあった。ソウル・ミュージックの本質を感じさせてくれたホットハウス・フラワーズや、歳を感じさせない緻密ながらもアグレッシヴなライヴを見せてくれたマーク・リボー&セラミック・ドッグ、そして”ザ・ストロークス”という大きな存在を自分の中にしっかりと落とし込みソロ・アーティストとして覚醒したアルバート・ハモンド・ジュニア。他にも挙げたらキリがないほど、今年取材したライヴはどれもが素晴らしかった。唯一悔やまれることがあるとすれば、「2018年の今だから観る価値がある」という意味でボブ・ディランを観れなかったことか・・・。しかし、そう言った”悔い”よりも、今は未来への”希望”の方が大きい。何故なら、フジロックが次のフェーズへ進むための”芽”を、会場のあらゆる物事に存在していることが実感できたからだ。

ライター: 若林 修平

ここにしかない音楽との出会い、体験、そして感動

Fishbone – 7月28日(土) WHITE STAGE

Cubana Fiesta – 7月29日(日) CRYSTAL PALACE TENT

Hothouse Flowers – 7月27日(金) 苗場食堂

今更言うまでもないことだが、フジロックのライヴは最高だ。世界中から集った音楽ファン、豊かな苗場の自然に囲まれるとフジロックならではのマジックが必ず起きる。今年はYoutubeのライヴ配信があり、ご自宅で楽しんだ「ウチロッカーズ」の方々も多かったことと思うが、やはりフジロックは現場に来て、あの空間を体験してなんぼだと言いたい。今年観たすべてライヴが最高だったが、「その中でもベスト3は?」と言われると案外迷いなくピックアップできた。どれも私に音楽と対峙する上での新しい扉を開き、「フジロックに来ないのはもったいない!」と感じさせてくれたライヴだ。

文句なしのナンバー1は、フィッシュボーンだ。二日目のホワイトステージのトリ前を務めた彼ら。台風の影響で、これまでで過去最高の豪雨というタフな環境の中、これまでで過去最高に踊り倒したと断言できるライヴだった。バンドが渾然一体となってステージから放たれる、ジーパン刑事じゃないが「なんじゃこりゃ!?」ってほどの全身にビンビンとくる圧倒的なグルーヴ。取材していたにもかかわらず、メモすることも何もかも放り出して、終始踊らされっぱなしだった。豪雨で身体が冷えるはずなのに、心底熱くなるなんて…、配信でライヴ映像を観ていた人たちは間違いなく現地で「参加したいっ!」と思ったことだろう。やはり現場に勝るものもはない。どんなに過酷な状況であろうと、バンドと、オーディエンスと、ステージの演出、そして苗場の大自然と天候、その瞬間に全員で参加することがこんなにも楽しいのだということをあらためて発見させてくれたライヴだった。

ナンバー2は、クバーナ・フィエスタ。3日目の深夜、3時15分から開演した彼らのステージは、脳裏に焼き付いている個人的なハイライトのひとつだ。徐々にフジロックの終演が近づいている寂しさの中、パレス・オブ・ワンダーはクリスタル・パレス・テントに居合わせた全員でこれでもかと笑顔で踊りまくった光景が今も忘れられない。大将こと日高正博氏が、キューバに訪れた際にステージを2、3分観て、すぐに出演交渉したという今のキューバを代表する新世代バンドのインタラクティーヴォ。クバーナ・フィエスタは、インタラクティーヴォのリーダーであるロベルティコこと、ロベルト・カルカセスが同じメンバーとともに手掛けるよりオーセンティックなキューバ音楽にフォーカスしたプロジェクトだ。

あの時間帯の開放的テンションも相まってということもあると思うが、バンドとオーディエンスの惜しみない愛で充満した空間の中鳴り響くボレーロにルンバにマンボ、チャチャチャやソンといった伝統的なトロピカルなキューバン・ビートにアゲられっぱなしだった。ステージ終盤で、ロベルティコが通訳を介してお客さんが終始暖かく受け入れてくれたことに対する心からの感謝の意を表したのだが、あの瞬間に目頭が熱くなったのを覚えている。音楽という世界の中では、人は国も言語も人種も何もかも越えてひとつになれるのだ。

今回のフジロックで初めてキューバ音楽のライヴに触れることができた筆者。過去にフジロックでレゲエやスカの楽しさを体感したのと同様に、今、私はキューバ音楽にゾッコンなのだ。フジロック以降、私の中にアンテナが立ったからか、ギター・マガジンの南国音旅特集『トロピカル・スウィンギン! キューバ発、ブラジル行き。』や90年代後半に一世を風靡したドキュメンタリーの続編『ブエナビスタ・ソシアル・クラブ・アディオス』とキューバにまつわるキーワードがこれでもかと入り込んでくるから不思議だ。自分にとっての新しい音楽とのエンカウンターから受ける衝撃。これもフジロックに参加することの大きな醍醐味のひとつと断言できる。大将からヨーロッパはイタリアのローマで、来年のフジロック出演アーティストが概ね決まったとのメッセージが届いたばかり(イタリアにいる大将からメッセージが届きました!- FUJIROCKERS.ORG)。主催者自らまだあまり知られていない音楽を開拓し「この音楽、最高だから聴いてよ!」と主張するスタンスが本当に最高だ。来年も苗場で新しい音楽体験を得ることが楽しみでならない。

個人的ベスト3のラストは飾るのは、16年ぶりに苗場に帰還したアイルランドはダブリン出身のホットハウス・フラワーズだ。フジロックでは計3ステージを披露した彼ら。フジロック後の渋谷クラブクアトロのライヴも含め、同じものは2度となかったという。噂どおりのライヴバンドっぷりに脱帽だ。私は苗場食堂のライヴしか観れなかったこともあって、3番手に落ち着いてしまったが、別のステージも観ていたとしたらもっと上にランクされていたことは間違いない。それほど深い音楽愛と自然への畏怖をひしひしと感じさせてくれる、まさしくフジロックの魂を体現しているようなライヴだった。1998年のグラストンバリー・フェスティバルで、フラワーズがステージを降りた後に「いつでもグラストンバリーはホットハウス・フラワーズを歓迎するよ」という会場のアナウンスが流れたという(再び泥まみれのグラストンバリーに15万人!- Smashing Mag)。これ、そのままフジロックに置き換えていいんじゃないか。フラワーズにフジロック専属の箱バンになっていただくのはいかがだろう。彼らのライヴは毎年、何度でも観たい。来年もフジロックに戻ってきてくれることを切に願っている。

フジロックというかけがえのない祭りが日本にあるという今に感謝し、来年のフジロックに向けて「残り361日の人生を思い切り楽しんで苗場に帰る!」という宣言とともに締めくくりたい。では皆さん、また来年苗場の地で!

ライター: 三浦 孝文