もっと先へとピンク・フロイドがささやく

始まる前は会場内に鳥の鳴き声と川のせせらぎの音がずっと聞こえていた。着席の会場は落ち着いた雰囲気でお客さんたちの年齢層の高さが伺われる。やはりピンク・フロイドを聴いてきた現役世代が多いのだろうか。

ステージに目を遣ると、ステージ両脇にキーボード、上手奥にゴングが設置されている。

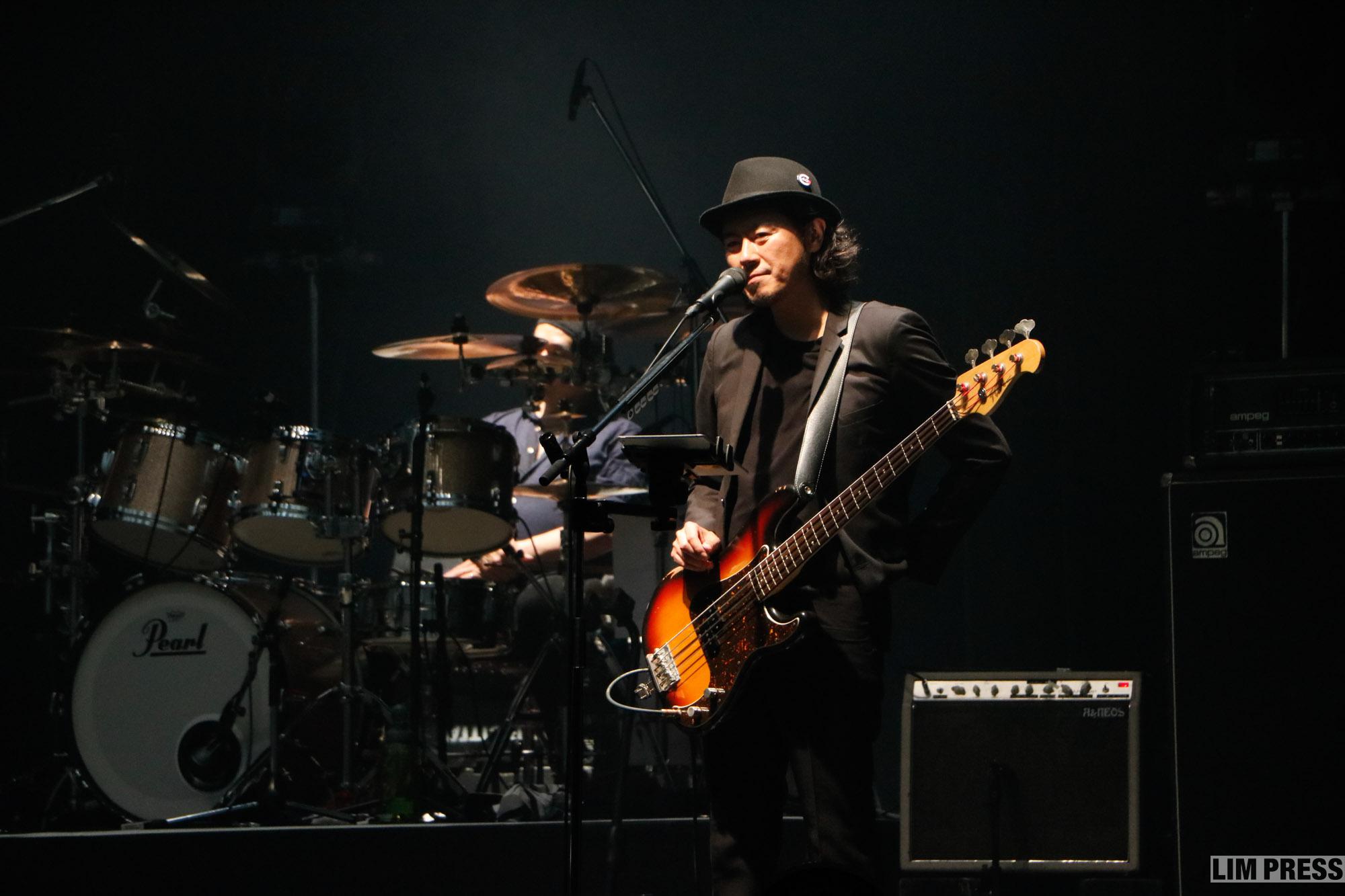

17時37分、客電が落ちてメンバーたちが登場する。古いレジスターの音が聞こえて“Money”からライヴが始まった。メンバーはステージ下手からキーボードの三国義貴、ギターの木暮”shake”武彦 、ドラムの柏原克己、ヴォーカルのケネス・アンドリュー、ベースの扇田裕太郎、キーボードの大久保治信と並ぶ。ステージ下手奥にコーラスでラブリー・レイナ、冨田麗香の合計8名である。ベースやドラムが繰りだすボトムがしっかりした音に切れ味あるヴォーカルやギターが乗る。このバンドの特徴が早くも発揮される。サックスのパートは三国がキーボードで再現した。

続いて扇田の地鳴りのようなベースが響いて“One of These Days”。後半にシャケのギターソロが泣き叫ぶのが絶品だ。そして早くも“The Great Gig in the Sky”である。冨田麗香とラブリー・レイナのスキャットが迫ってくる。通常、この曲はライヴのハイライト的な位置に置かれることが多いけど、頭の3曲目で披露されるのは自分は初めてだった。4曲目に浮遊感、酩酊感、トリップ感が体験できる“Shine On You Crazy Diamond”である。全編通して照明もすばらしい。“Shine On You Crazy Diamond”ではステージの上に照明で光の塊、つまり「ダイヤモンド」を作るのだ。

そして“Astronomy Domine”から発表から50周年を迎える2枚組アルバム『Ummagumma(ウマグマ)』再現セットが始まる。まずはディスク1のライヴ盤の曲をステージではハードさを加えながらサイケデリック期のピンク・フロイドをメドレーで演奏していく。“Astronomy Domine”ではケネスが歌いながら手を広げて手を頭上まで挙げる仕草をするのをみて「おおっ!」と唸った。YouTubeに残っているシド・バレット在籍時の貴重な映像をみたときにシド・バレットが同じ仕草をしていたからだ。

サイケデリックというよりホラーな“Careful With That Axe, Eugene”、古代の呪術的なリズムを思わせる“Set the Controls for the Heart of the Sun”、当時のピンク・フロイドのメンバーたちが好き放題やった“A Saucerful of Secrets”と、扇田が柏原のドラムとバトルするかのようにゴングを乱打し、すさまじい迫力でディスク1再現を終える。

続いてディスク2に当たるパートの再現である。スタジオ録音されたディスク2は各メンバーの実験的な曲が収められていて、シンフォニックで、牧歌的でチルアウトな要素もありつつ、マッドな実験精神が発揮されているものである。メンバーが思い思いのことをやっているのでとっ散らかった印象があるけど、ここで撒かれた種が、次のアルバム『Atom Heart Mother(原子心母)』で形となり、『The Dark Side of the Moon(狂気)』で完成をみるわけで、その元となるものが、今、生みだされようとしている姿をみることができるのだ。

イギリスの田園風景を感じさせる“Grantchester Meadows”や“The Narrow Way”(Parts 1と3)、マッドサイエンティストがやる音楽というべき“Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving With a Pict”、三国と大久保と柏原が活躍する“The Grand Vizier’s Garden Party”とライヴで聴くと立体的に感じられて、『ウマグマ』の要素は後のピンク・フロイドにちゃんと生きていることが分かる。原始神母に『ウマグマ』を教えて直してもらったのだ。また、このパートで冨田がみせた舞も非常に可愛らしくて華を添える。

「世界中にピンク・フロイドのトリビュートバンドがいるけど、『ウマグマ』やるのは自分たちだけ」とシャケがいっていたように、ここに挑戦するのはなかなかいないだろう。これはバンドが「もっと先に進め」というプログレッシヴロックの声を聞いてしまったからではないだろうか。もちろん、オリジナル音源通りに再現し、ステージの照明や映像まで同じにすることに努力を傾けるバンドも多いし、その努力も敬意を払う必要があるけど、原始神母は、単なる再現の先にある、ピンク・フロイドの音楽の新たな魅力に光を当て、トリビュートでありながら各プレイヤーの個性が滲みでてしまう、すなわちクラシックの曲で指揮者が違えば別の音楽になるような体験を味わえるのだ。これは1969年にプログレッシヴロックのバンドたちが聞いた「もっと先に進め」という声を原始神母も聞いているからであろう。

ここから20分くらいの休憩時間を挟み、メンバーたちが登場して“Echoes”から再開する。この20分を超える大作も非常にすばらしかった。ドラマティックな起伏、迫力、会場を包み込む包容力に満たされる。

扇田のトランペットが開始を告げて“In the Flesh?”から発売40周年を迎える2枚組アルバム『The Wall(ザ・ウォール)』のパートに入る。学校教育の抑圧、社会からの疎外感、ロックスターであることの重圧を訴える歌詞は現代でも通じてしまうことである。

『ウマグマ』パートでは各メンバーの個性を堪能できたけど、『ザ・ウォール』パートではバンドサウンドが堪能できる。格好いい“Another Brick in the Wall Part 2”は、キーボードのソロバトルが加えられ見せ場になっている。そして一番のハイライトはなんといっても“Comfortably Numb”だ。シャケのギターソロはシズル感たっぷりで、会場で聴くからこそよく鳴っているのだ。そのギターの音が会場に行き渡り、ミラーボールが回ると気持ちがグワーっと上がってくる、だけでなくそのミラーボールの中から(反射する光だけでなく)内蔵されたLEDの光が放たれると、音楽と光、それだけが存在する世界となり、会場は至福に包まれる。切れ味ある“Run Like Hell”が駆け抜けて本編が終わる。密度の高いライヴだった。

アンコールに応えて“Any Colour You Like”から『狂気』のラスト3曲を続けて演奏する。“Brain Damage”、そして“Eclipse”の冨田とラブリー・レイナのコーラスがバンドサウンドを引き上げ、壮大な音で高みに登っていった。そして扇田とシャケが感謝を述べる。来年は『原子心母』が50周年になるので、アルバム再現をやりたい、だけでなく原曲通りにオーケストラを入れてやりたいというと、会場から大きな拍手が期待として送られた。

締めくくりは、珍しく“Wish You Were Here”。非常に充実したライヴは、閉演予定時刻としてアナウンスされた20時30分をはるかに過ぎていたけど、お客さんたちの顔は満足感に浸っていたものだった。