変わってしまった世界で、変わらないもの

eastern youthの最新アルバム『2020』のリリースツアー、『極東最前線 2020 あちらこちらイノチガケ』最終日となる東京公演が、12月5日、渋谷TSUTAYA O-EASTで行われた。今年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響により今年夏までに決まっていたライブやフェスの出演は全て中止か延期となり、いつもは全国を巡るアルバム発売後のツアーも、11月21日の名古屋、22日の大阪、そしてこの東京公演の3回のみの開催にとどまった。

年末恒例の極東最前線の開演前のフロアといえば、「ああ今年もeastern youthのライブで1年を締めくくれる」という感慨が静かに満ちていたものだった。この日、渋谷O-EASTに集った観客のほとんどは、本来であれば5月に予定されていた、NUMBER GIRLを迎えた極東最前線のために販売されたチケットを購入し、5月、8月と2度の延期を経てこの場に集っている。観客はWebで連絡先の登録、入場時の検温を済ませて入場。マスクの着用は必須で、発声や密集は避けなければならない。仕事や家族を考慮して、チケットを持っているが参加を諦めた人もいたことだろう。

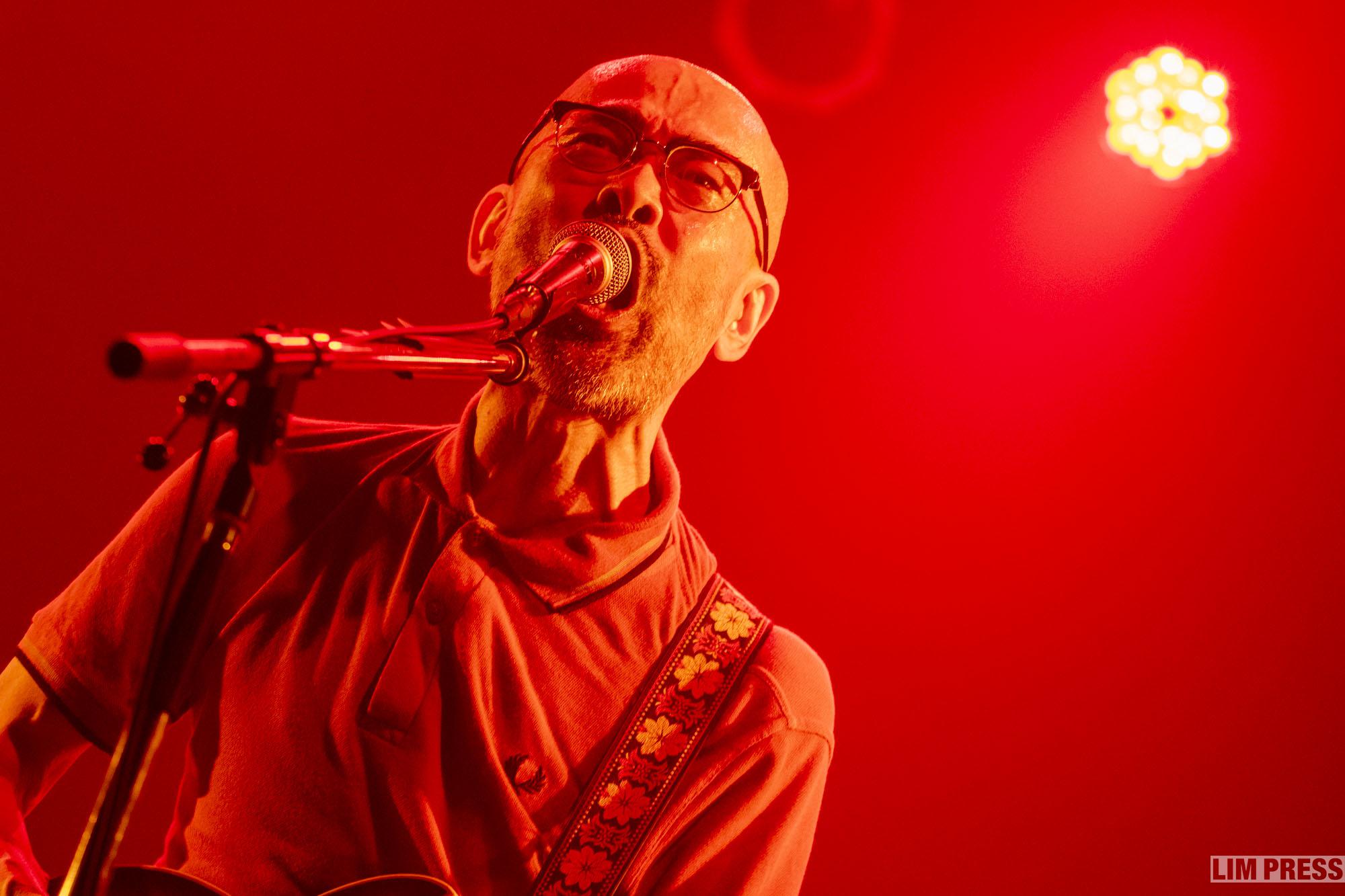

開演前、下手の方向からステージ袖にいる吉野寿(Gt/Vo)が自身の身体をバシバシ叩く音が聴こえるほど、フロアは静かだった。Built to Spillの”Some”が流れ、村岡ゆか(Ba)、田森篤哉(Dr)、吉野寿(Gt/Vo)がステージに登場する。吉野は韓流スターばりの指ハートを掲げ、名古屋公演、大阪公演と同様に口にチャックをするジェスチャーをする。それでも「拍手は大丈夫なんですよ」という風に両手を差し出すと、フロアの空気が少しゆるんで拍手が返ってくる。

東京でのライブは昨年12月の極東最前線以来。吉野の「1年待ちましたんで」の言葉に重みを感じる。ここにいる誰もが、待ちに待った瞬間。吉野はマイクを通さず「ああ~。不安だ、とても不安だ」と心中を漏らしたりするが、「行くか」とメンバーに向き合って最新アルバム『2020』の曲が放たれた。”今日も続いてゆく”、”存在”の冒頭2局が力強く鳴り響き、瞬く間もなく続いた”沸点36℃”は疾走感にあふれ、描かれる情景のまばゆさにグッとくる”一切合切太陽みたいに輝く”が続く。ライブならではの情報量と熱量をたたえた光景と、音圧に飲み込まれる感覚。空間を渦を描いて回るようなノイズを、煌きと安定感をたたえたリズムが支える吉野、村岡、田森のアンサンブルは盤石。この限られた本数しかないツアーに賭ける気迫が伝わってくる。

「2020年、東京でのライブ、今日は初です。そして最後です。まさかできると思ってませんでしたので、なんというか、いいんだろうかという気持ちも半分くらいありますけれども、いろいろご意見あると思いますけれども、やることにしたんです。それで……。(観客拍手)いいですね、俺こういうの好きなんですよ」

拍手に親指を立てて応えながら、吉野は満足気だ。

「制約がない去年とか、こういう状態になることがよくありましたよ。いろんな街で。シーン、みたいな。パチパチパチ、みたいな。慣れてるから、超いい」

2020年はあっという間だったと言い、「生きてましたよ、ちゃんと。ただただ生きてましたよ。汗かいて生きてました。ねえ、そうですよ」と語った”カゲロウノマチ”は吉野の渾身のシャウトから始まる。

かとおもえば、吉野は「皆さんの前でスポットを浴びて、こうやってステージに立っている時でさえ、あれ、今チャックあいてねえかな? って心配なんです。確認していいですか? ……大丈夫です」とステージ上でズボンをチェックしたり、次の曲のスタンバイをしている村岡と謎のアイコンタクトをしあったり。張り詰めた演奏のテンションと、曲間のギャップもライブならではだ。

コーラスで拳を掲げている観客も見えた”月影”から、”青すぎる空”、”素晴らしい世界”。”月に手を伸ばせ”を挟んで、”雨曝しなら濡れるがいいさ”、”ソンゲントジユウ”、”踵鳴る”が続く。3人のパフォーマンスはさらに熱を帯び、吉野は何度もギターを掲げて振り下ろし、ステージを踏み鳴らしながら、全身で歌い切る。怒涛の代表曲ラッシュのなかにあっても、圧倒的な強度で突き刺さってくる”月に手を伸ばせ”が光っている。

この曲の演奏前に、吉野はこんなことを語っていた。

「私、自分のことミュージシャンと思ってませんから。ギタリストとも思ってませんよ。ただなんか、鉄のこういうの(弦)が張ってあって、ぶっ叩くと面白い音がするから、それに自分の行き場のない気持ちみたいなのをぶつけて、キャーって言ったりなんかして、何が何だかここまできたみたいな人、なんです」

「音楽っていうのは音の振動ですから。いろんな音の振動の届き方っていうのがあると思います。例えば配信なんていって電波に乗せて、自分ちのスピーカーでボンボンボンってやれば、耳に空気の振動がきますよ。それもまた音楽の一つの形ですし、表現の一つだと思いますよ。今年あらためて身にしみて『音の振動だけなのかな? 俺が求めていたのは』と思ったんです。違うんだと思うんですよ。人なんです。人のバイブレーションなんですよ」

「みんな今日はおしゃべり禁止。みなさん『ただいるだけかよ?』と座っておられる方もいらっしゃるかもしれませんけども、そうなんですよ、今日は。いてくれることによる、バイブレーションです。それは会話がなくてもいいんだな。もしくは音なんかなくてもいいのかもしれない。ただいるだけでも、なんか波動のようなものがありますよ。それなんですよ。それを求めているわけ。だからこういう面白い楽器が必要だし、こういうもの(ステージ上を指す)が必要で、こういう感じが必要で、(自身を指して)こういう人間が必要だったり、隣の人が必要だったり、特段それ(音楽)で成功しようとかそういうことじゃないんだ思うんですよね」

バンドと観客がライブでの場と時間を共有することによって、言葉は交わさずとも立ち上がってくる、お互いの存在を認め合うような関係性と波動のようなエネルギー。それを求めていたと語る吉野。観客も、演奏に対して歓声やモッシュなどのリアクションを取れずとも、吉野の言う「人のバイブレーション」は変わらずフロアにあると実感していたのではないだろうか。

“それぞれの迷路”は青く沈んだなかから吉野と村岡によるユニゾンのコーラスが響き、田森のドラムの入りとともに3人が徐々に浮かび上がっていく照明をともなったイントロがひたすら美しい。歌詞に込められた当て所のなさも胸に迫る。「俺たちは、今日を生きるしかねえんだ」と吉野が繰り返して始まった”あちらこちらイノチガケ”は、『2020』のラストを飾る象徴的な曲。カタルシスと開放感のあるアウトロでクライマックスを迎えた。「アンプの上の広島東洋カープデザインのティッシュボックスのティッシュがアンプ臭い」なんていうMCを挟みつつ、”夏の日の午後”がたたみかけてきて、フロアは静かに高揚をたたえていた。

吉野は観客へお礼を述べつつ、ライブ開催への逡巡もあったと語る。

「迷いましたよ、やるかやらないか。また年末に向けて大変になってきましたけど、『やるか』ってなったときに、こんなんじゃなかったんですね、学者は冬になったらひどいことになるって言ってましたよ。でもやることにしちゃったんだ。付き合わせちゃったね、申し訳ない。でも諦められないんですよ、全然。わがままに聞こえるかしら」

ライブ1本開催するのに、迷い、謝らなければならないような世の中になってしまった。主催者からのできるかぎりの感染防止対策のアナウンスに、観客も最大限の協力をしていた。しかし、この日発表された東京の新型コロナウイルスの新規感染者は、過去最多の584人。未だ不安の渦中だ。

「夜が明けたらまた、それぞれの道を一歩ずつ生きていくしかねえですもんね」との言葉からの”夜明けの歌”、そして”街の底”で本編を締めくくって、満場の拍手が鳴り響く。再びステージに登場した3人。吉野はまた指ハートを掲げている。いつもMCを振られるタイミングで長めにチューニングをしている村岡へ「そんな一心不乱にチューニングしてたら、俺も不安になってきたよ。今日イチで気合入ってたんじゃない?」とツッコミを入れていた。

「こんばんは。今日はお越しいただき、そして配信をご覧いただきありがとうございます。今年は大変の年でライブを今日やっていいのかどうかわからない状態で、それでもやるという選択をしたんですけど、今年新しいアルバムを作りまして、それがいいのができたなって思ってるんで、こうしてご披露できて、私はとても嬉しいです。どうもありがとうございました。皆さんお身体に気をつけて」

村岡の心のこもった挨拶に、吉野からOKサインが出ていた。

そして始まった”テレビ塔”の重厚さを着席で受け止め、ダブルアンコールは”裸足で行かざるを得ない”。『2020』の楽曲がハイライトとなった今回のツアー。『2020』に通底する、寂寞感のなかで握りしめる自身の生存の実感が、”裸足で行かざるを得ない”のサビの「孤立無援の花 咲くばかり」というeastern youth屈指の一節につながっていくような見事なラストだった。満場の拍手を浴びながら、メンバーはステージを後にした。そして密にならないように配慮しながら帰っていく観客を、添田唖蝉坊の”ブラブラ節”が見送った。

前回の東京でのライブから1年。世界は目に見えないウイルスの脅威に覆われ、ライブを観る環境もすっかり変わってしまった。しかし、もし、こんなことが起こらなかったとしたら。ステージ上の3人はこの日と全く同じように、持てる力の限りのライブをしていたはずだ。変わってしまった世界のなかで、変わらないものを目の当たりにできたことが、どれほど心強いか。同日、来年1月21日(木)、22日(金)に渋谷クラブクアトロで『eastern youth単独公演 ~よみがえれ ぶっ放せ 存在~』が開催される旨が発表された。

最後に、この日バンド史上初めて行われた、ライブ配信についても触れておきたい。ライブ開始前、視聴サイトがオープンすると、eastern youthのPVと日比谷野外音楽堂でのライブ映像が流れる。これらの映像を手掛けたのは。長年eastern youthを撮り続けている川口潤監督。もちろん、この日の配信映像も川口監督によるものである。

開演数分前、映像が切り替わって最初に映るのは、バックステージの廊下と、楽屋内を撮影しているカメラマンの菊池茂夫氏。開演前のいつもの光景だ。川口監督が楽屋に入り、メンバーにカメラを向ける。淡々と受け答えする3人だが、開演直前の楽屋の様子がリアルタイムで公開されたのはかなりレアだ。配信チケットを購入した、PCやスマホの画面越しのファンへの特典と言えるだろう。

また、ライブ終了後もカメラは3人を楽屋まで追う。最後にはエンドロールの代わりに、メンバーと、当日関わったスタッフの名前が映し出される。音響、モニター、照明、楽器、制作、A&R……、全員が長年eastern youthのライブや音源制作を支えてきたプロフェッショナルだ。また、複数のカメラで撮影しているステージの映像をリアルタイムで切り替えていたのは、川口監督とともにeastern youthのライブでビデオカメラを回し続けてきた大石規湖氏であり、配信音源を担当していた前田洋祐氏は、『SONGentoJIYU』『2020』を手がけたレコーディングエンジニアである。ファンが観たいツボを押さえた臨場感あふれる映像と、ボーカル、コーラスと各楽器がクリアに際立つ配信音声にも注目したい。もはやこれは、ありふれたライブ配信ではない。2020年のeastern youthの貴重なライブを最高のチームがとらえた、初にして究極のライブ配信と言えるものだった。アーカイブは12月13日(日)23:59まで公開されている。

<SET LIST>

01.今日も続いてゆく

02.存在

03.沸点36℃

04.一切合切太陽みたいに輝く

05.カゲロウノマチ

06.月影

07.青すぎる空

08.素晴らしい世界

09.月に手を伸ばせ

10.雨曝しなら濡れるがいいさ

11.ソンゲントジユウ

12.踵鳴る

13.それぞれの迷路

14.あちらこちらイノチガケ

15.夏の日の午後

16.夜明けの歌

17.街の底

E1.テレビ塔

E2.裸足で行かざるを得ない

【eastern youth 渋谷TSUTAYA O−EAST公演ライブ配信詳細】

<配信期間>

2020年 12月5日(土)18:00~ 12月13日(日)23:59

視聴チケット: ¥3,000

発売期間: 11月24日(火)17:00〜12月13日(日)21:00

購入サイト: https://w.pia.jp/t/easternyouth-fareast/

『eastern youth単独公演~よみがえれ ぶっ放せ 存在~』

https://smash-jpn.com/live/?id=3454

2021年 1月21日(木)渋谷クラブクアトロ

2021年 1月22日(金)渋谷クラブクアトロ

開場 18:30 / 開演 19:30 <両日とも>

前売:全席自由 ¥5,000円(前売/ドリンク代別)

※【GoToイベント対象公演】>チケットぴあでご購入で、20%OFFで購入いただけます

※購入時に同行者含め個人情報の入力が必要になります。

最速先行予約

※抽選制/クレカ決済のみ(上限枚数2枚)

受付期間: 12/5(土)20:00~12/13(日)23:59

受付URL→ https://w.pia.jp/t/easternyouth-fareast-21/

一般発売:12/19(土)

発売元: チケットぴあ(P:190-809) ※電子チケットのみ

eastern youth | 記事一覧

SMASHING MAG アーカイブス