『アメリカン・ユートピア』につながっていく

トーキング・ヘッズのライヴドキュメンタリー映画『Stop Making Sense(ストップ・メイキング・センス)』が4Kレストアされてリバイバル上映されていたのだけど、そろそろ上映も終わるということで、あわてて映画館に駆けつけた。

パンクの次の世代〈ニューウェーヴ〉としてニューヨークから登場したトーキング・ヘッズはブライアン・イーノがプロデュースしたアルバム『Remain in Light(リメイン・イン・ライト)』でアフロビートを導入して衝撃と論争を巻き起こした。

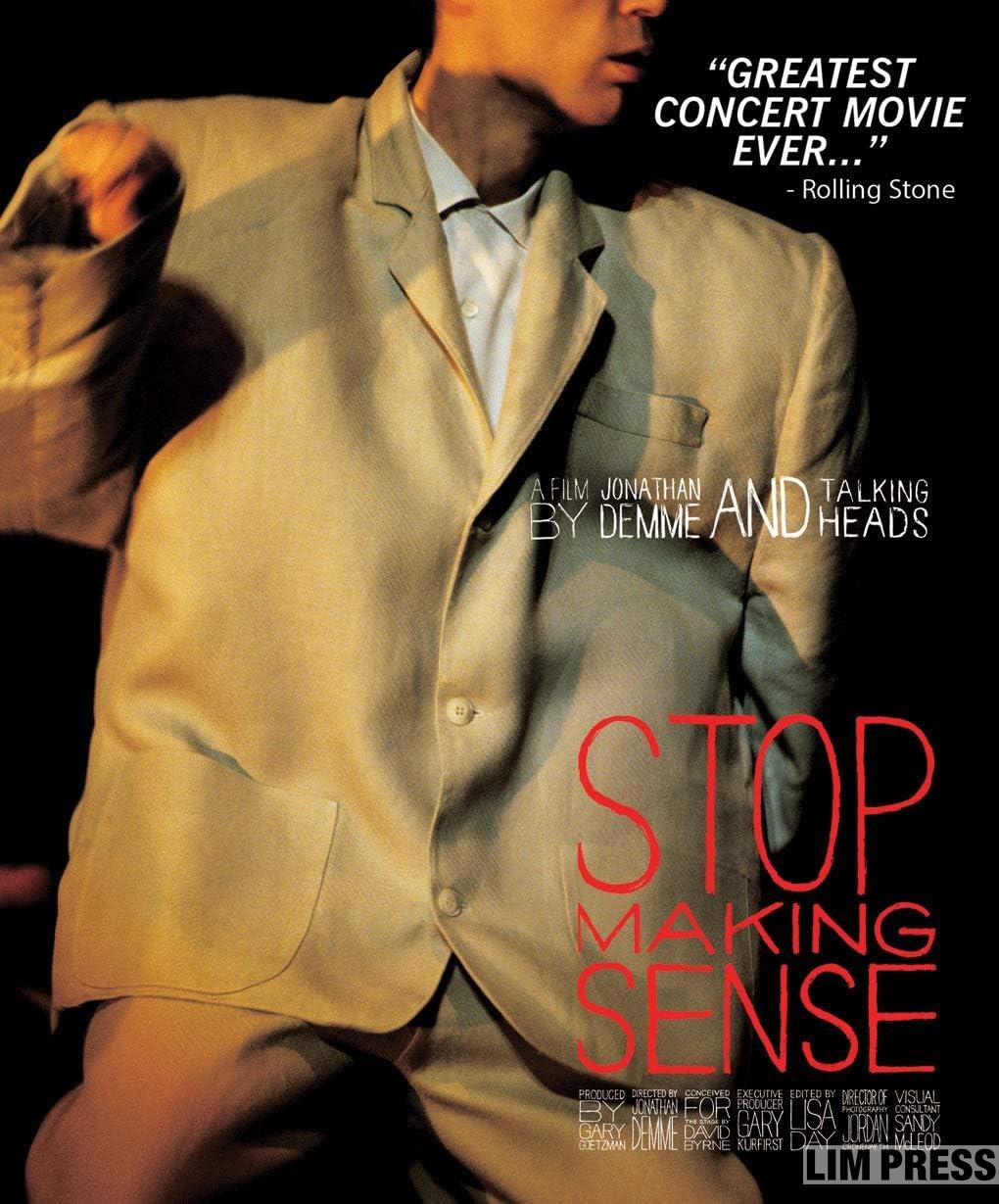

この『ストップ・メイキング・センス』は『リメイン・イン・ライト』の次のアルバム『Speaking in Tongues(スピーキング・イン・タングズ)』のツアーをのちに映画『羊たちの沈黙』で有名になったジョナサン・デミが監督したものである。

冒頭、デヴィッド・バーン(Vo/Gt)がアコースティックギターとラジカセを持ってステージに現れテープ再生のスイッチを押して、アコースティックギターをかき鳴らしながら(実際はラジカセの音でなくローランド・TR-808をミキシング・ボードにつないでリズムをだしているようだ)“Psycho Killer”を歌う印象的なシーンで始まり、スタジオみたいな雑然とした舞台の上をスタッフが忙しく動き、演奏中にドラムセットやキーボードなどが運び込まれ背後に幕が下されて、ちゃんとしたステージになるまでの過程をみせてくれる。

ドラムセットやパーカッションは黒いものが用意され、ステージセットも背後の幕(スクリーン的な使われ方もする)も黒で統一されているうえに、スタッフも黒いシャツを着用と徹底ぶり。その黒をバックにトーキング・ヘッズのメンバーとサポートするミュージシャンが鮮やかに躍動する。

最初はデヴィッド・バーンがひとり弾き語り、次にベースのティナ・ウェイマスが現れて、そしてクリス・フランツ(Ds)、ジェリー・ハリソン(Gt/Key)が加わってバンドになっていく姿をみせてくれるし、さらにサポートのスティーヴ・スケールズ(Perc/backing vo)、リン・マブリー(backing vo)、エデナ・ホルト(backing vo)、アレックス・ウェア(Gt/backing vo)、バーニー・ウォーレル(Key)が加わっていく。Pファンクの主要メンバーであったバーニー・ウォーレルをはじめ、ファンクやR&Bのバンドなどで活動していた人たちが集められトーキング・ヘッズの音が分厚くなりリズムが強化されてファンキーになった。

『リメイン・イン・ライト』からの“Once in a Lifetime”や“Crosseyed and Painless”はポストパンクとアフロビートの融合で独特な世界を作っているけど、他の曲には、今聴くと驚くくらいオーソドックスなものもあり、バンドがフォークやソウルのようにアメリカに根差したところから育っているのがわかる。素朴さをそこまで感じさせないのは、音楽を解体して再構成した意識があるパンク/ニューウェーヴを通過したからだろう。

Corneliusの“Another View Point”という曲をライヴで演奏する際は数々のロックレジェンドの映像がスクリーンに登場するのだけど、この映画でデヴィッド・バーンが手をヒラヒラさせクネクネ踊る様子も引用されている。それだけ印象が強く象徴的な場面でなのだ。その踊りやステージ上を走り回ったりする運動量がすごい。その身体表現が後々、映画『アメリカン・ユートピア』に発展していったのかと、現在から振り返れば理解できる。もちろん男女や人種も混合したバンドというのも単にバンド編成ということだけでなく音楽的にも『アメリカン・ユートピア』につながっていってる。

その黒人ミュージシャンによるサポートについて『ロッキング・オン』誌の渋谷陽一は

例えばローリング・ストーンズという黒人音楽に強い影響を受けたバンドに、黒人のベースとドラムが入り、いきなりファンキーになったとする。その時、ファンやメディアは絶賛しただろうか。何か居心地の悪さを感じるはずだ。ところがトーキング・ヘッズの場合はその居心地の悪さを誰も表明しなかった。(中略)ロックはもともと黒人音楽のスタイルを借りながら自分たちの音楽を作りあげてきた。ある意味でいつもブラック・ミュージックに頭のあがらない状態でここまで来ている音楽である。ただ、ぎこちない形でも批評的なアプローチによって黒人音楽にないオリジナリティーを生み出してきた。私はそのぎこちないなりの批評的アプローチという点がロックをロックたらしめていると思っている。(『ロック ベスト・アルバム・セレクション』P270~P271 1988年 ※『リメイン・イン・ライト』についての言及)

と批判した。

今やローリング・ストーンズだってベースとドラムが黒人ミュージシャンでないかというのは、後出しジャンケンだろうけど、「白人ミュージシャンはこうしなければならない」「ロックとはこうでなければならない」「どっちかのジャンルはどっちかのジャンルに頭があがらない」という観念からもトーキング・ヘッズは自由で先進的だったのだ。この映画からは音楽の自由さを受け取ることができる……一方で、『アメリカン・ユートピア』でもそうだけど、デヴィッド・バーンの美意識を貫徹させるコントロールぶりをみると、周りの人たちは大変なんだろうなと思う。1曲だけデヴィッド・バーンがステージからいなくなり、ティナ・ウェイマスとクリス・フランツによるサイド・プロジェクトであるトムトム・クラブの曲が演奏されるのだけど、これが本当に楽しそうなのだ。そのような人間関係まで映しだされてしまう、ライヴドキュメンタリー映画の金字塔であることを改めて思い知らされた傑作。