先日、今年のフジロックの来場者数が発表された。4日間でのべ69,000人。これまでの約半分程度だ。実際そこまで混んでいるという様子もなく、どこのステージに行っても、ほぼ人の間隔はマーキングの間隔程度はほぼ保たれていた。そんな中でも、アーティストもお客さんも一様に楽しんでいるように見えたし、口に出して叫べないながらも確実に熱量はあった。では、ライブの方はどうだったか?

自分の観たアーティストに関して言えば、どのアーティストも様々な形の“ロック”があったように思う。まずヘッドライナーの3組。

初日のヘッドライナーは、インディー・ロック界の雄、ヴァンパイア・ウィークエンド。デビュー当時の彼らの魅力であった“スカスカさ”は“重厚なアンサンブル”へと形を変え、ロックバンドとしての肉体性と柔軟性は、デビュー当時と比べて圧倒的に上がっていた。そんな彼らのステージで印象的だったのは、作品ごとに大きくなっていくバンドとしての風格と存在感。ライブの序盤、音響設備の不調によりメインのスピーカーから音が聴こえなくなってしまった不測の事態にも、彼らは全く動じることなく、アンプから聴きこえてくる生音だけで演奏を続けた。しかも、彼らの濃密なバンドアンサンブルは、グリーンのPA前あたりにいた自分にもしっかりと感じられるほど。グリーン・ステージのオーディエンスからはその圧巻のパフォーマンスに拍手が自然発生していた。

2日目のヘッドライナーは10年ぶりの出演となったジャック・ホワイト。前回のステージからバンドの装いを大きく変え、完全に新作モード(「再生」をテーマにした最新の2作)。バンドは1曲目の“Taking Me Back”から無双状態で、超絶級のシャウトを見せるジャックに、もはやどういじってるのかすら分からないエフェクトがかったギター、そして手練たちが揃ったバックバンドが鳴らす重厚なグルーヴが相まって、現代のギターロックの最高峰が感じられたステージだった。

そして最終日はホールジー。ナイン・インチ・ネイルズのトレント・レズナーとアッティカス・ロスがプロデュースした最新作『If I Can’t Have Love, I Want Power』の曲中心のステージは、ポップでキャッチーなメロディと、ロックなサウンドプロダクション、そして彼女のあらゆる差別に対する心の内を表した強いメッセージとが渦を巻いて、グリーンの空間を掌握していた。そんなパフォーマンスからロックでパンクなアティテュード(姿勢)を感じずにはいられなかったし、ある意味今年のフジロックでトップクラスに「フジロック、ここにあり!」というのを示したアクトだったような気がする。

そんなホールジーを筆頭に、ヘッドライナー以外で自分が観たアーティストのなかでも印象的だったのは、女性アーティストたちそれぞれの“主張”だった。

まずは、初日のレッド・マーキーに登場した、沖縄出身のラッパー“女王”エイウィッチ。2004年に起きた普天間基地の米軍ヘリコプター墜落事件のようなことが、今後も起こりうる場所に生まれ住み続けることのリスクを背負うことや、色々なことを押し付けられながらも沖縄で生きていかなければいけないと言うこと。それらを真正面から受け止めた上で放つ決意のリリックと圧倒的なパフォーマンスから感じたのは、いちラッパーとしてだけではなく、母として娘たち世代への「こういう現実を受け止めた上で羽ばたいていって欲しい」という強い思いでもあった。そのパフォーマンス姿にただただ圧倒された。

ヒップホップと同じブラック・ミュージックをベースにしているという点で言えば、アヴァロンに出演したシンガーソングライターのさらさも非常に素晴らしかった。ブルースという音楽ジャンルをさらさ流に再定義した楽曲群から聞こえてきたのは、「どんなネガティブなことも、肯定して生きていこう」というアティテュードとしてのブルースであり、そんな音楽が広がっていく空間とダブって見えたのは、かつてのオレンジ・コートだった。あの空間には、様々な音楽があり、様々な生き様が存在していた。そんなかつてのフジロックを思い出しながら、彼女の音楽が聴けたことはとても貴重な体験だったと今でも思う。

歌詞や姿勢で自分の意志を主張する彼女たちがいる一方で、音楽として研ぎ澄まされていたのが、2日目のヘブンに登場したシンガーソングライターの石橋英子だった。彼女は歌詞やMCで言葉に表さずとも、演奏そのもので彼女の音楽に対するスタンスを物語っていた。既存のクラシカルなアレンジからライブ用に変換されたそれは、とてもオルタナティブで、ギリギリのところを攻めることによって独特なアンサンブルを奏でていて、思わず見入ってしまう魅力があった。

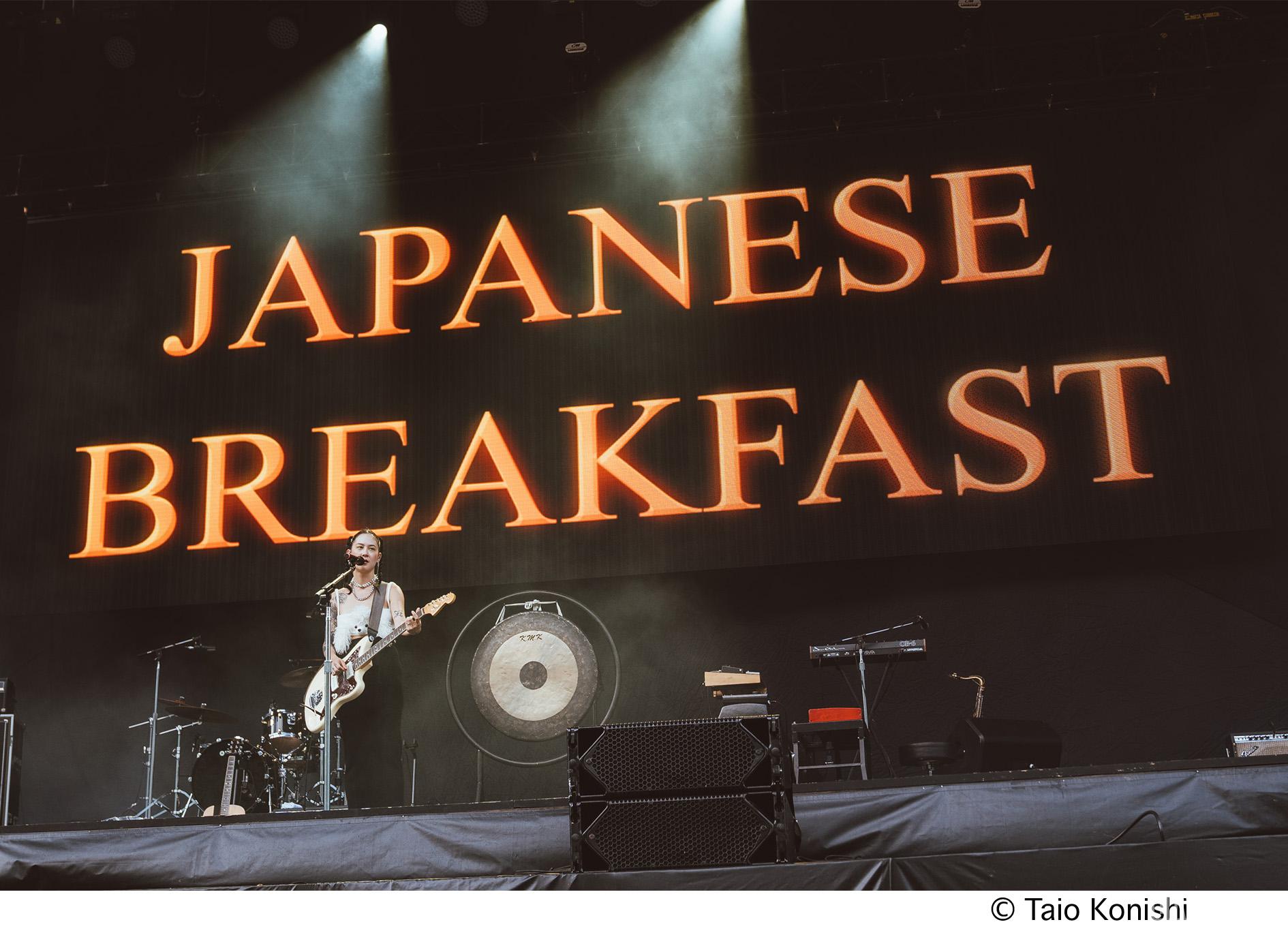

また、個人的に注目していたアメリカのシンガーソングライター、ミシェル・ザウナーのソロプロジェクト、ジャパニーズ・ブレックファストも期待以上のパフォーマンスを見せていた。彼女の音楽にあるのは、90年代のオルタナティブ・ロックやドリーム・ポップのにおい。ただ、それらは単なるトレンド的な懐古では決してなく、しっかりと彼女の中で咀嚼され、ミシェルのクリエイティビティがミックスされた、オリジナルのアウトプットとして落とし込まれている。そんな彼女の楽曲やパフォーマンスから、2020年代におけるオルタナティブ・ロックのひとつの形が見えたような気がした。

極め付きは、二度目のフジロック出演となったスーパーオーガニズムだ。フロントウーマンのオロノが最近のインタビューなどでよく口にしていたのが「パンク」という言葉。それは音楽的な意味だけではなく、アティテュードとしての「パンク」も込められている。そんな彼女たちの最新作『World Wide Pop』は、スーパーポップなアルバムでありつつ、パンクなアティテュードもふんだんに詰まった作品である。そんな様子はライブになるとより一層明らかになっていく。

ライブ中、基本的には無愛想に見えるオロノだが、やっていることはかなり(彼女の言葉を借りるなら)パンクで、常に僕らの予想の斜め上を行っていた。サックスを渡しにやってきたスタッフを無理やり引き止め、ステージに置かれているソファーにオブジェとして座らせてみたり、そのスタッフにマイクを持たせ、オロノが吹くサックス音を直接拾わせたりと、エンターテインメントとしても観客を飽きさせない。

ラストの“Something for Your M.I.N.D.”では、ホワイトに集まっているお客さんをほぼ無作為にステージに上げ、1998年のイギー・ポップのステージを彷彿とさせるカオスな空間を作り上げていた。これも彼女に言わせてみれば“パンク”なんだと思う。

この十数年間はロック・ミュージックにとって、逆風に立ち向かっていくような期間だった。それは、ジャンルの多様化がより進んで、様々なジャンルとクロスオーバーしたポップ・ミュージックがメインストリームにいたことに起因している。ただフジロックに関して言えば、個人的にはあまり変わっていないんじゃないかと思っていて、それはフジロック自体が元々多様性のある音楽が聴けるフェスティバルだったからだ。なので、世間ではフジロックの新たな方向性として大きな話題となった、(残念ながらキャンセルになってしまった)YOASOBIやずっと真夜中でいいのに。の出演が発表された時も、レーヴェンやオンダ・バガ、ナラシラトが発表された時の「気になるから見てみたい!」という意味では、僕の中では正直あまり変わらなかった。

一方で「いつものフジロック」の“外見”が時代の流れと共に変わっていくことは、人の過ごし方が時代の流れと共に変わっていくのと同じで、致し方ないことだと個人的に思っている。それは、アーティストのブッキングもそうだし、マスクの着脱ルールや発声に関する制限、ディスタンス確保のためのマーキング、完全キャッシュレス決済(一部店舗では現金もOKだった)などのコロナ対策にしてもそうだ。けれど、フジロックらしいアティテュードという意味では「いつものフジロック」が戻りつつあると感じた3日間だった。

▼フジロック’22 総括

Vol.1 ストレートに楽しかったといえる日がくることを願って

Vol.2 時代は変わっても変わらぬアティテュード

Vol.3 このかけがえのない場があり続けるために